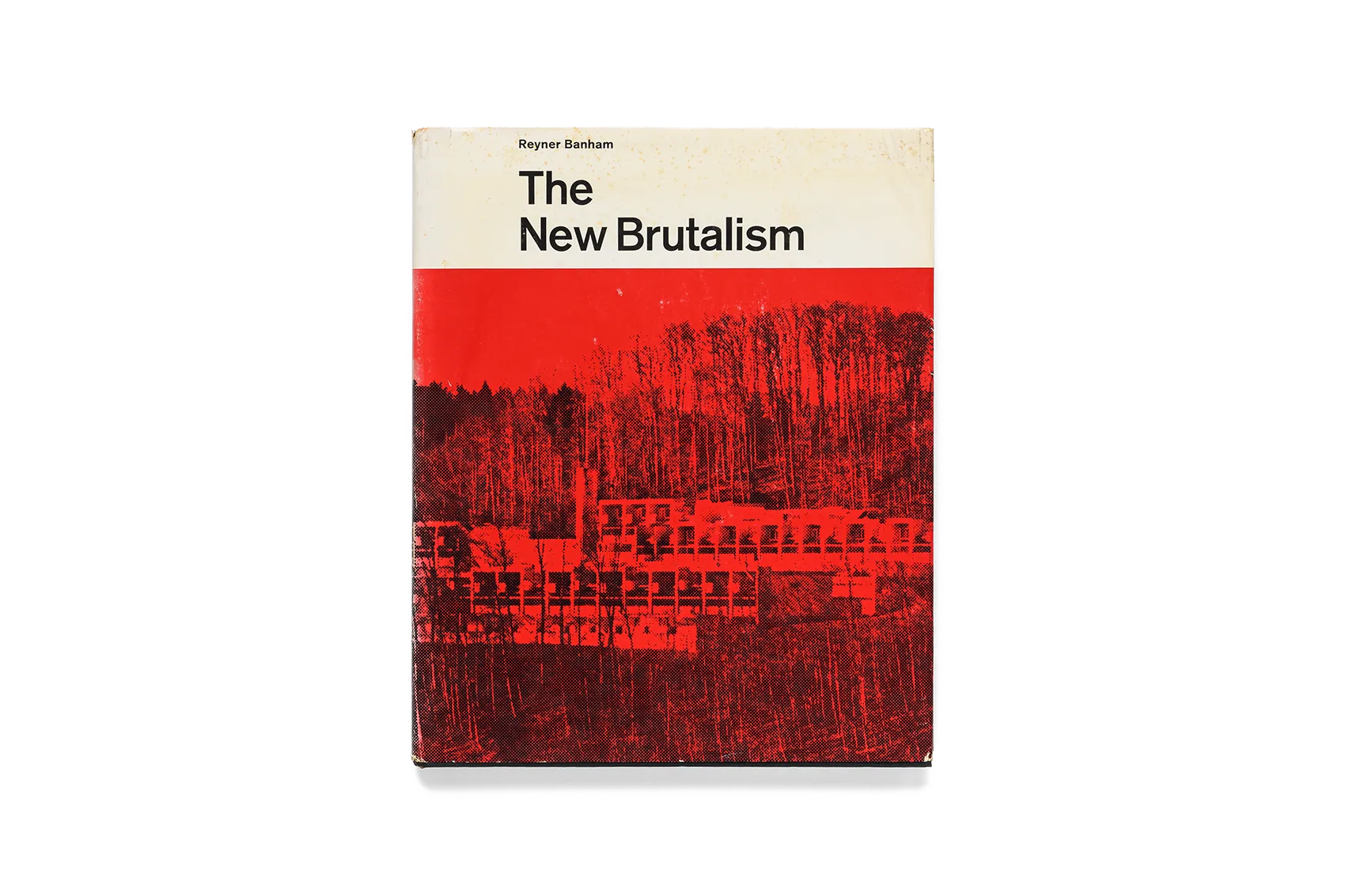

The Architectural Press, 1966

The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?

《新粗獷主義:倫理或審美?》

The Architectural Press, 1966

“’architecture, c’est, avec des matériaux bruts, établir des rapports émouvants.” - Le Corbusier, Vers une Architecture

「建築是以原始材料建立令人心動的關係。」——柯比意,《邁向新建築》

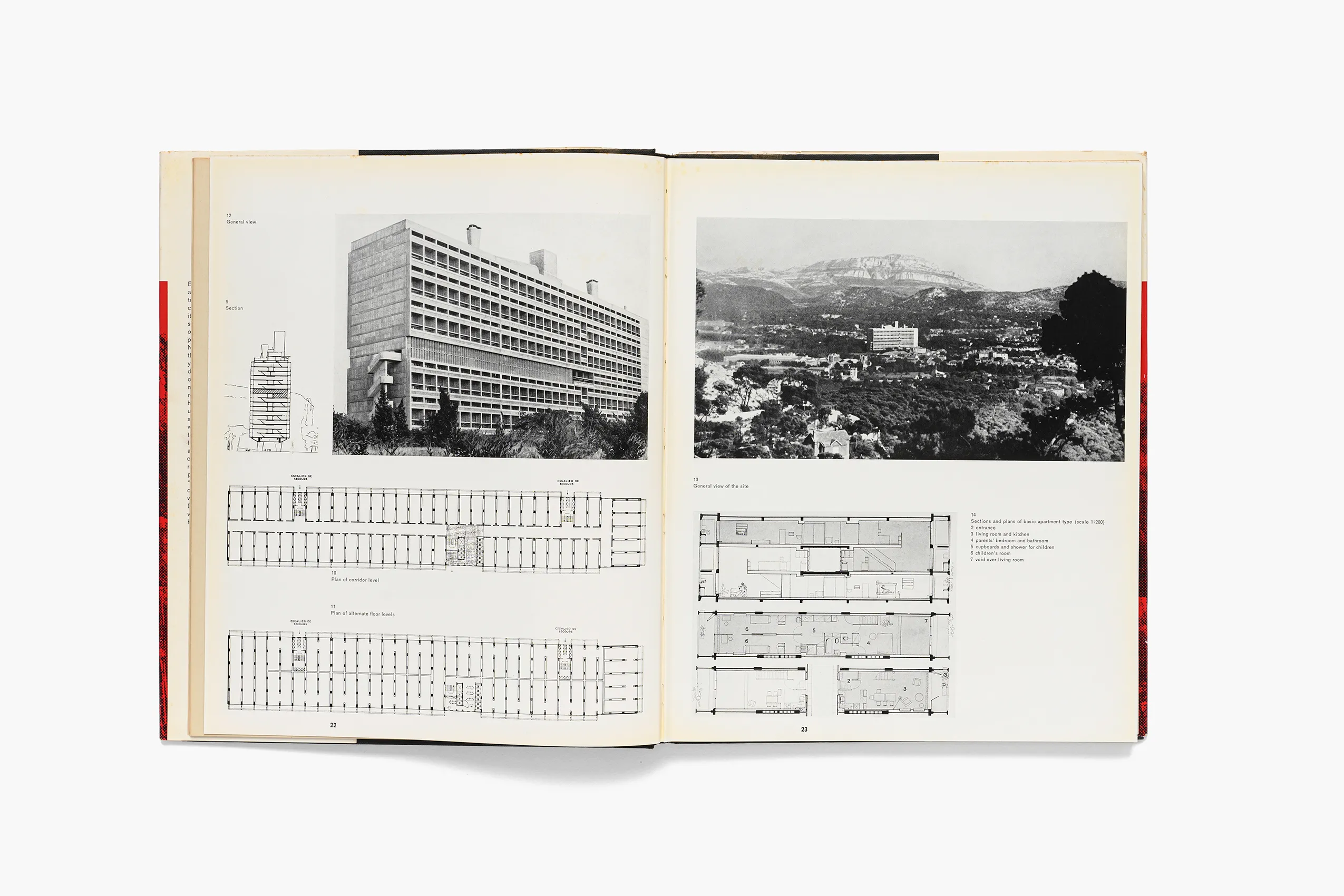

《新粗獷主義:倫理或審美?》(The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?)由英國建築評論家、作家雷納.班能(Reyner Banham, 1922-1988)於1966年出版,作為其於1955年在《建築評論》(The Architectural Review)雜誌刊載的〈新粗獷主義〉(The New Brutalism)一文的延續。歸納、定義了從1940年代柯比意(Le Corbusier)、密斯(Ludwig Mies van der Rohe)與史密森夫婦(Alison and Peter Smithson)的建築作品以降,直到1960年代在世界各地開展的一種建築流派。

1955年,一篇以〈新粗獷主義〉(The New Brutalism)為名的文章刊載於《建築評論》(The Architectural Review)上,由英國重要的建築評論家、作家雷納.班能(Reyner Banham, 1922-1988)撰寫,揭櫫、定義了一種最初以平屋頂、玻璃立面與裸露的材質、結構為特色,而後環繞瑞士-法國建築師柯比意(Le Corbusier, 1887-1965)以及英國史密森夫婦(Alison and Peter Smithson)等人所開展的戰後現代建築重要發展,與英國新人文主義(The New Humanism)的建築路線做出區隔—後者以砌磚立面、拱門、斜屋頂與小窗格作為設計語彙。班能同時也將兩者在材料處理、空間佈局與技術層面上的創新與建造行為置於社會文化演替的脈絡中討論,與當時甚囂塵上的社會(共產)-資本主義論爭產生連結。

該篇劃時代的文章發表11年後,班能重新整理、編纂了本書——《新粗獷主義:道德或審美?》,重新審視了上世紀50、60年代世界各地勃發的新粗獷主義建築作品以及其所肩負的建築改革任務。同時,這本書也可以視為一次以藝術史的方式書寫建築流派的嘗試—如同法國詩人、藝術評論家紀堯姆.阿波里奈爾(Guillaume Apollinaire, 1880-1918)寫下《立體派畫家》(Les Peintres Cubistes, 1913)一般,紀錄下當代的創作運動及大時代下的文化背景。根據班能的考據,「新粗獷主義」一詞的發明者應是漢斯.阿斯普朗德(Hans Asplund, 1921-1994)——著名瑞典建築師岡納.阿斯普朗德(Gunnar Asplund, 1885-1940)的兒子,當時他以此戲稱同事的作品,並在與英國友人的聚會中不經意地提起,想不到卻在隔海的英國引起熱烈的討論,這個原先帶有斯堪地納維亞風格的形式標籤,也被轉譯成一種對待建築的道德態度,包含了大方展現建築材料、結構與構造的「誠實」設計原則,以及與居住權等社會福利議題相關的社會住宅空間等機能。

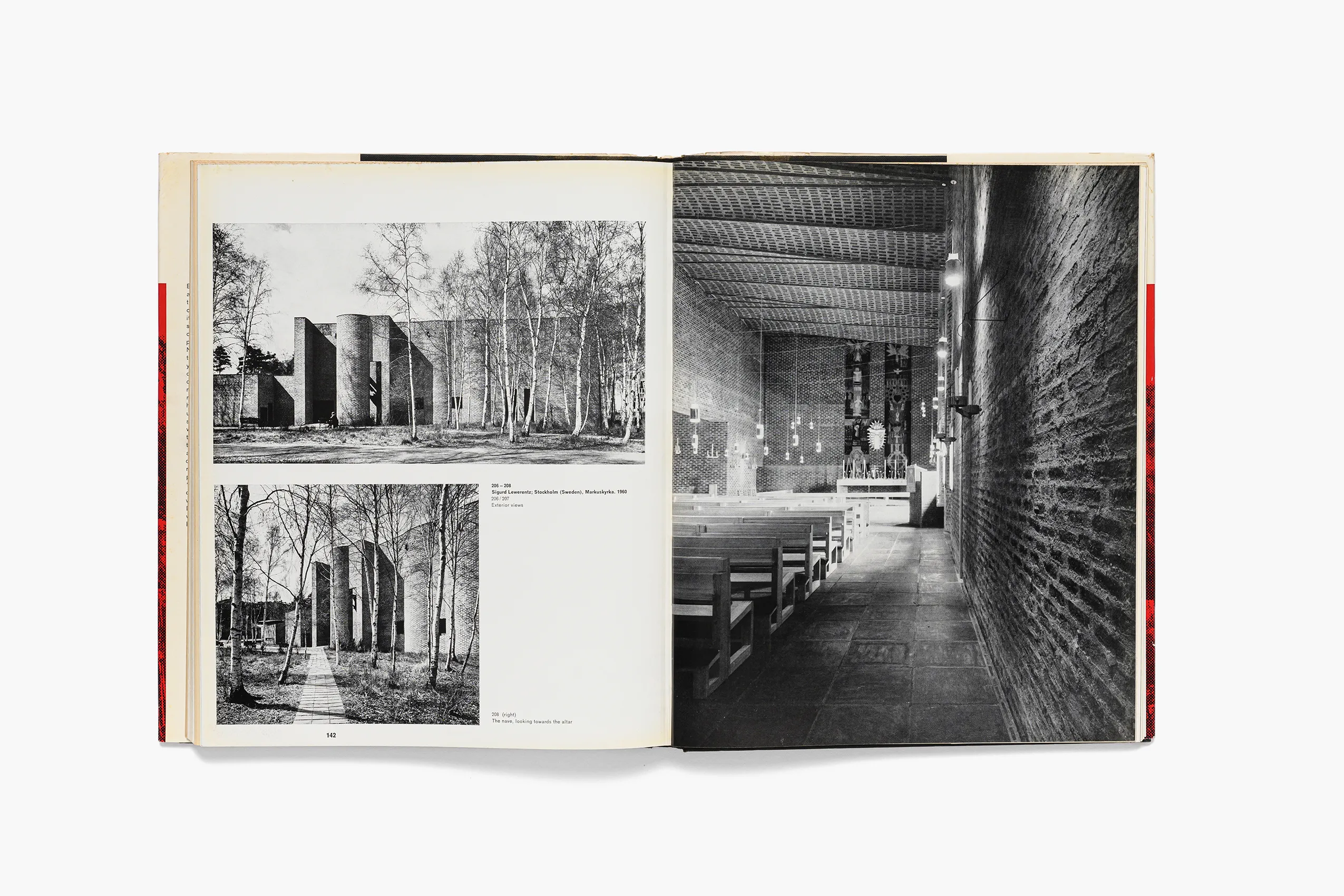

除了前述提及的建築師作品,亦收錄了美國建築師路易斯.康(Louis I. Kahn, 1901-1974)、保羅.魯道夫(Paul Rudolph, 1918-1997)分別為耶魯大學設計的藝廊(1953)和學生宿舍(1962)、英國建築師詹姆斯.斯特靈(James Stirling, 1926-1992)的多個建築項目,以及北歐建築師斯維勒.費恩(Severre Fehn, 1924-2009)、西格德.萊韋倫茲(Sigurd Lewerentz, 1885-1975)等人的作品。儘管受限於當時的攝影、印刷技術,書中僅附上黑白建築照片,但其聚焦於構築型態與建築細節的精彩圖像,亦已成為重要的建築資料庫之一,搭配班能撰寫的文本,使得本書成為建築歷史上不可忽略的經典。