Wiley, 1994

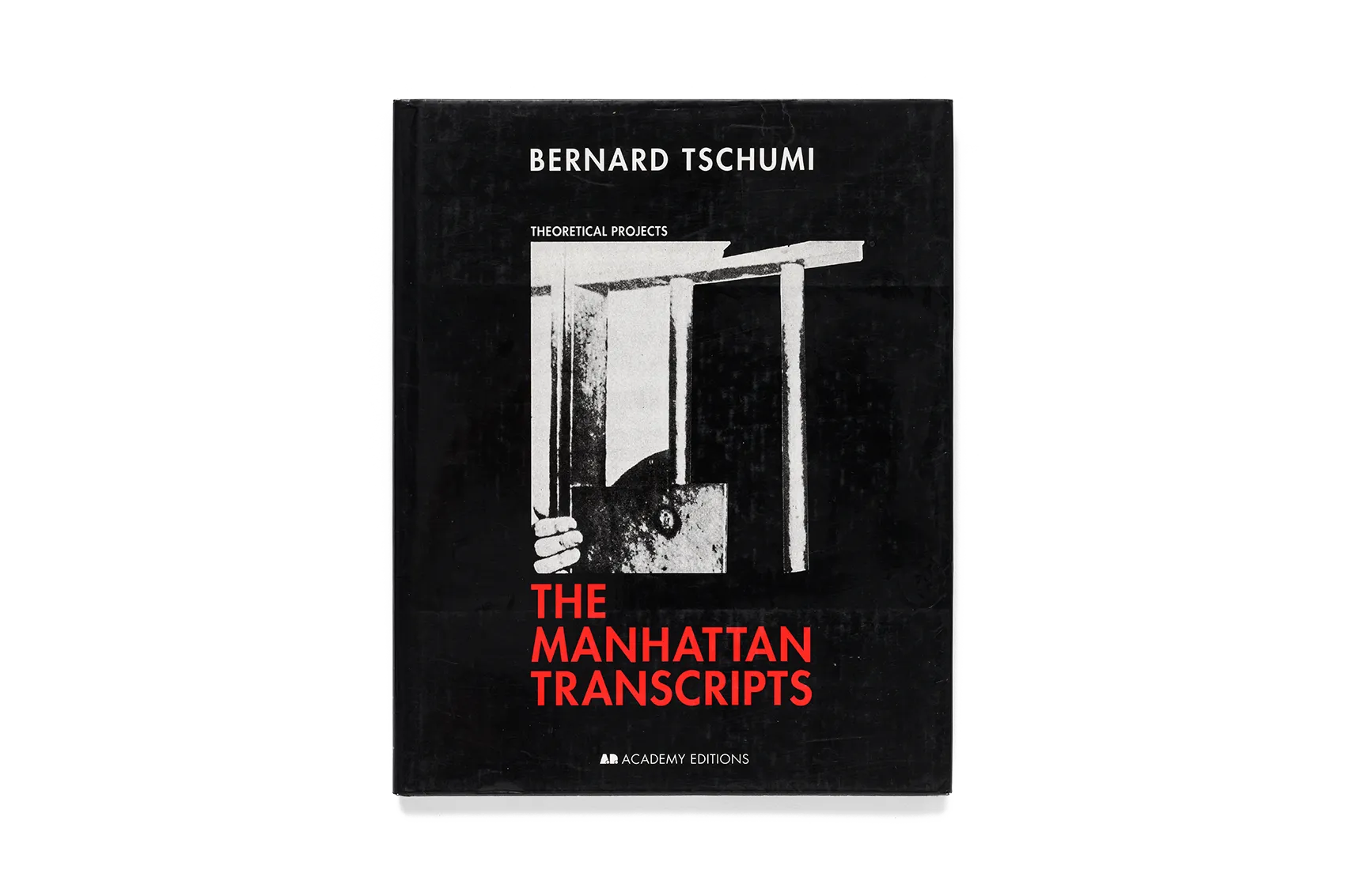

Bernard Tschumi: The Manhattan Transcripts

《曼哈頓複本》

Wiley, 1994

“They found the Transcripts by accident… a lifetime’s worth of urban pleasures-pleasures that they had no intention of giving up. So when she threatened to run and tell the authorities, they had no alternative but to stop her. And that’s when the second accident occurred… the accident of murder…”

「他們在偶然間發現了複本⋯⋯值得一生的城市愉悅—他們無意放棄的樂趣。所以當她威脅要逃離並告發當局時,他們除了阻止她別無選擇。於是第二起事故發生了⋯⋯一場謀殺事故⋯⋯」

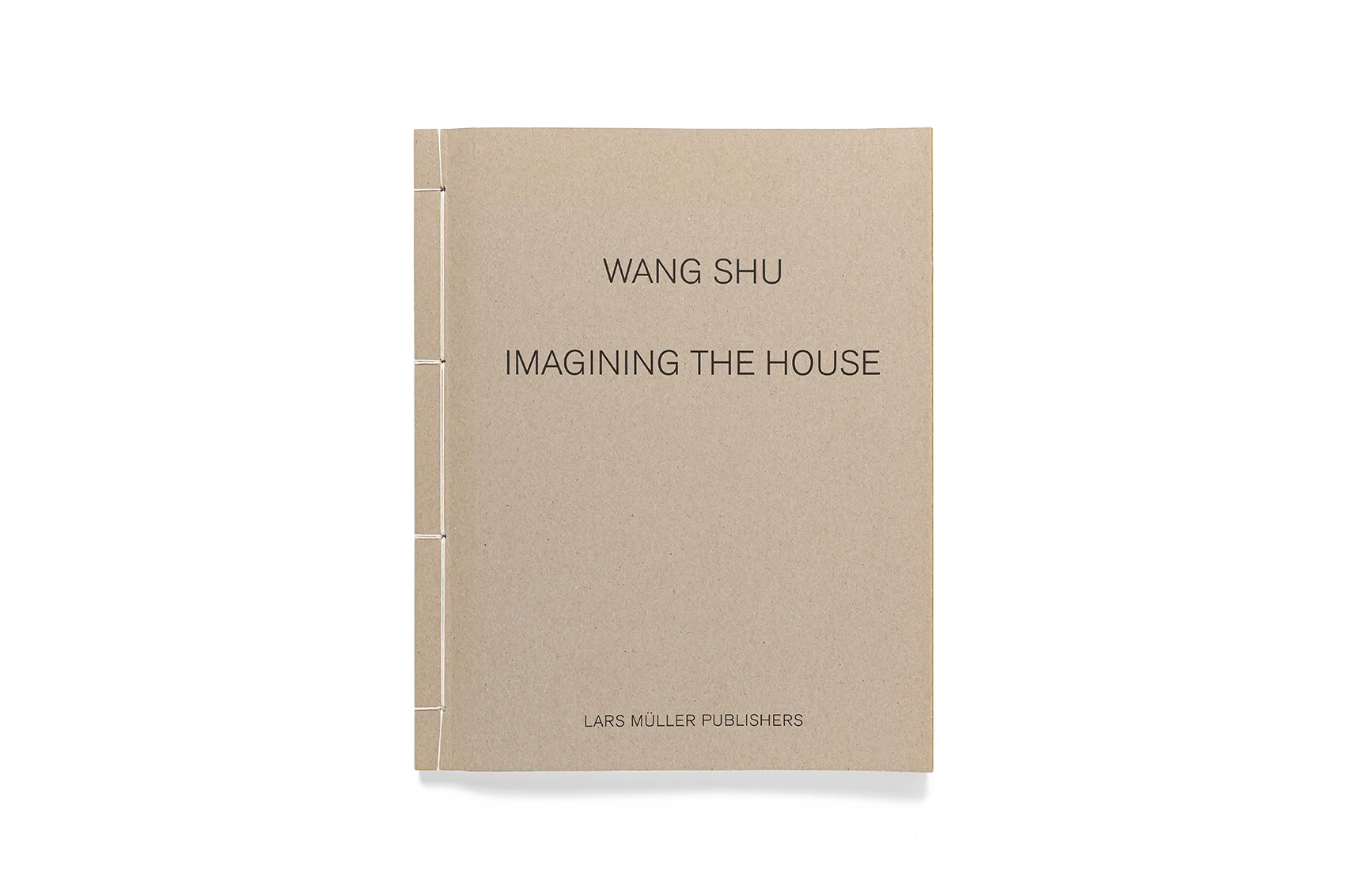

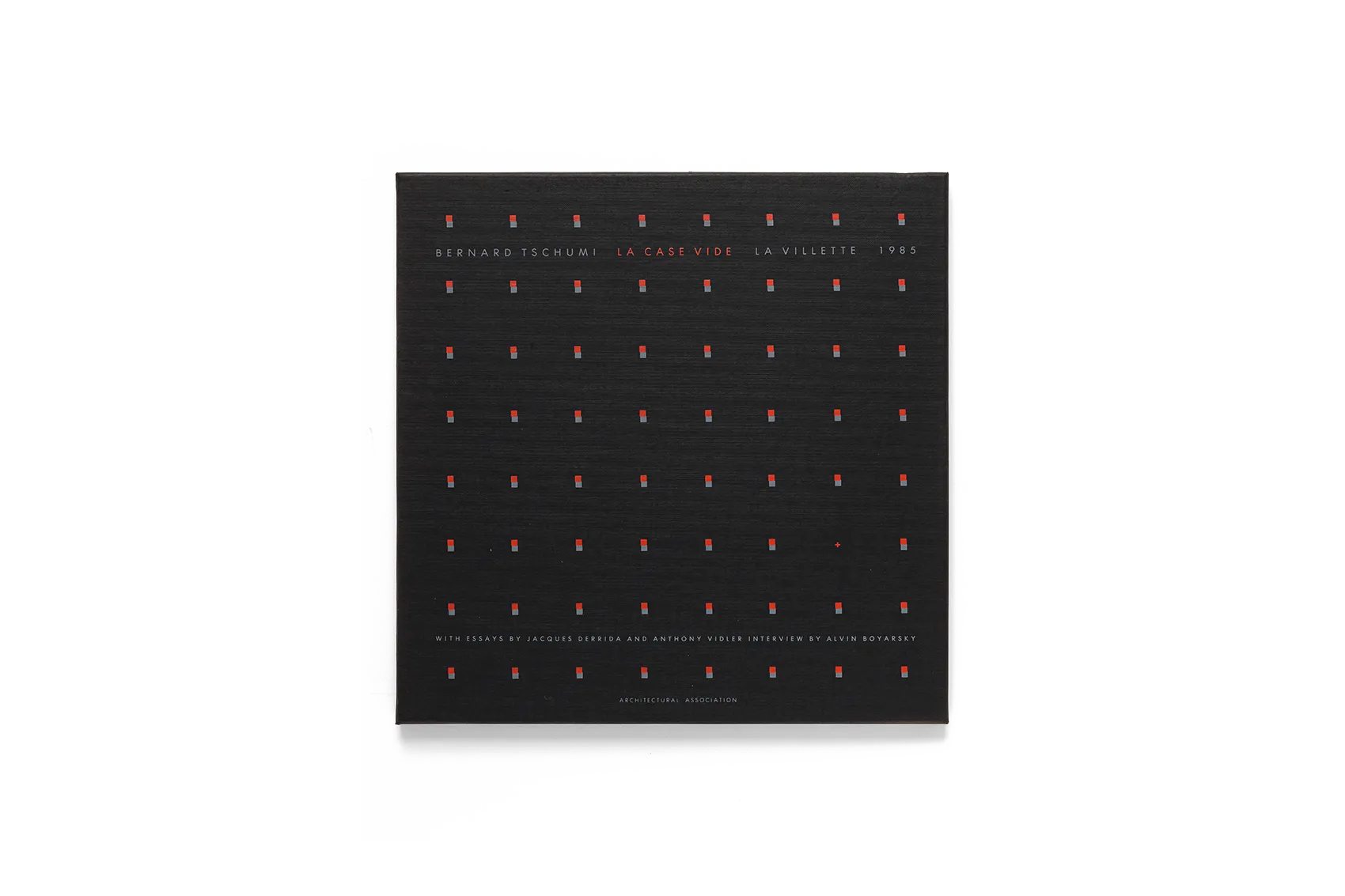

《曼哈頓複本》(The Manhattan Transcripts)為瑞士/法國建築師、教育家伯納德.楚米(Bernard Tschumi, 1944-),於1976至1981年間所創作的一系列理論繪圖。其透過建築圖紙,轉錄在紐約真實地點所發生的想像事件,探索建築空間、人的運動以及事件三個層面相互混雜、對話且充滿矛盾的重疊,形成以譜記(Notation)作為創作方法的基礎。典藏本為1994年紐約現代藝術博物館(MoMA)舉辦的建築特展:「開端/伯納德.楚米:建築與事件」(Theresholds/Bernard Tschumi: Architecture and Event)所搭配再版的增訂出版品,附加收錄了楚米在倫敦建築聯盟學院(AA)以本系列作品進行專題講座的摘錄,並附有彩色的圖版。

瑞士/法國建築師與建築教育家伯納德.楚米(Bernard Tschumi, 1944-),於1976至1981年間創作了《曼哈頓複本》(The Manhattan Transcripts)的系列展覽,透過建築圖紙,轉錄在紐約真實地點所發生的想像事件,探索建築空間、人的運動以及事件三個層面相互混雜、對話且充滿矛盾的重疊,形成楚米以譜記(Notation)作為創作方法的基礎。

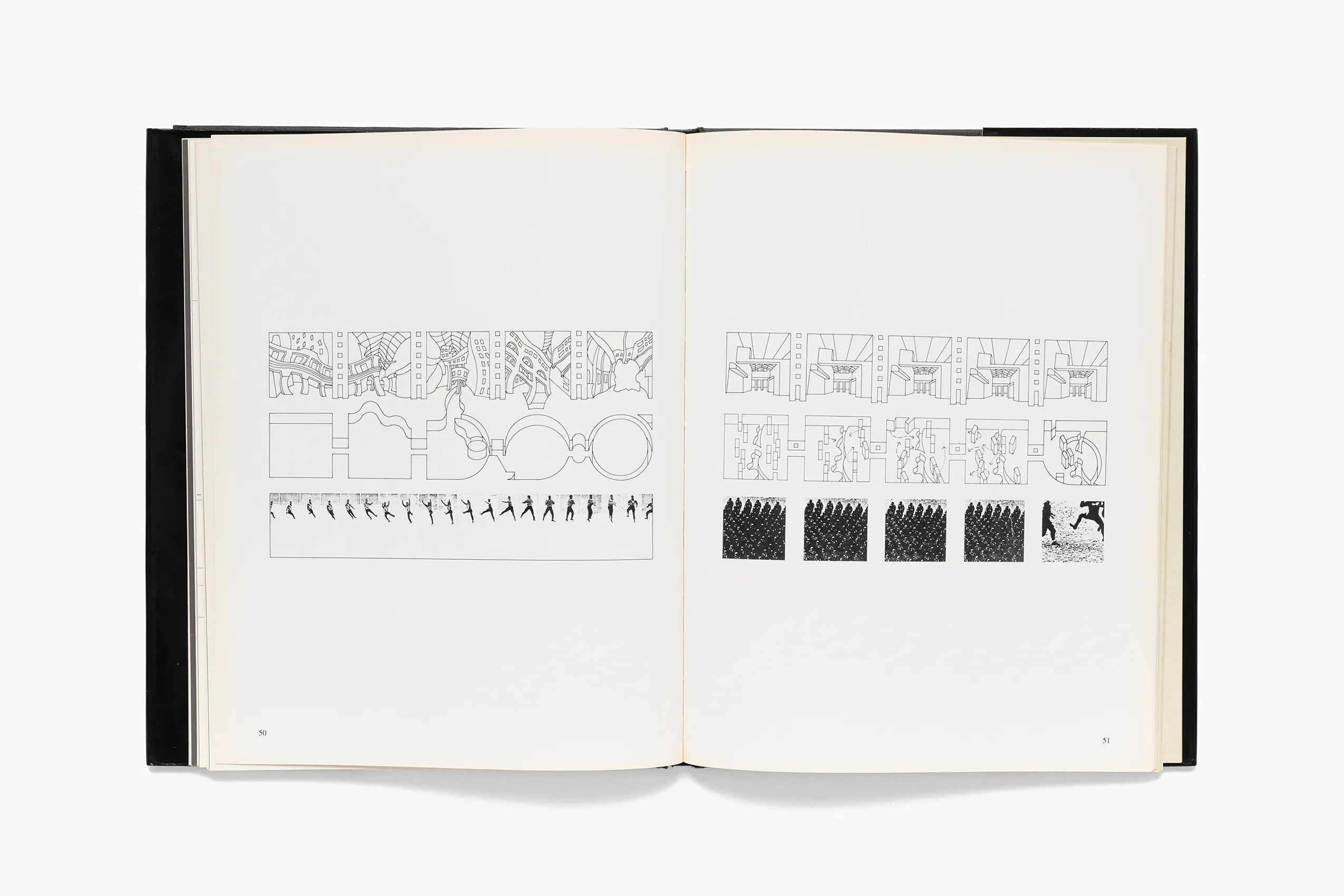

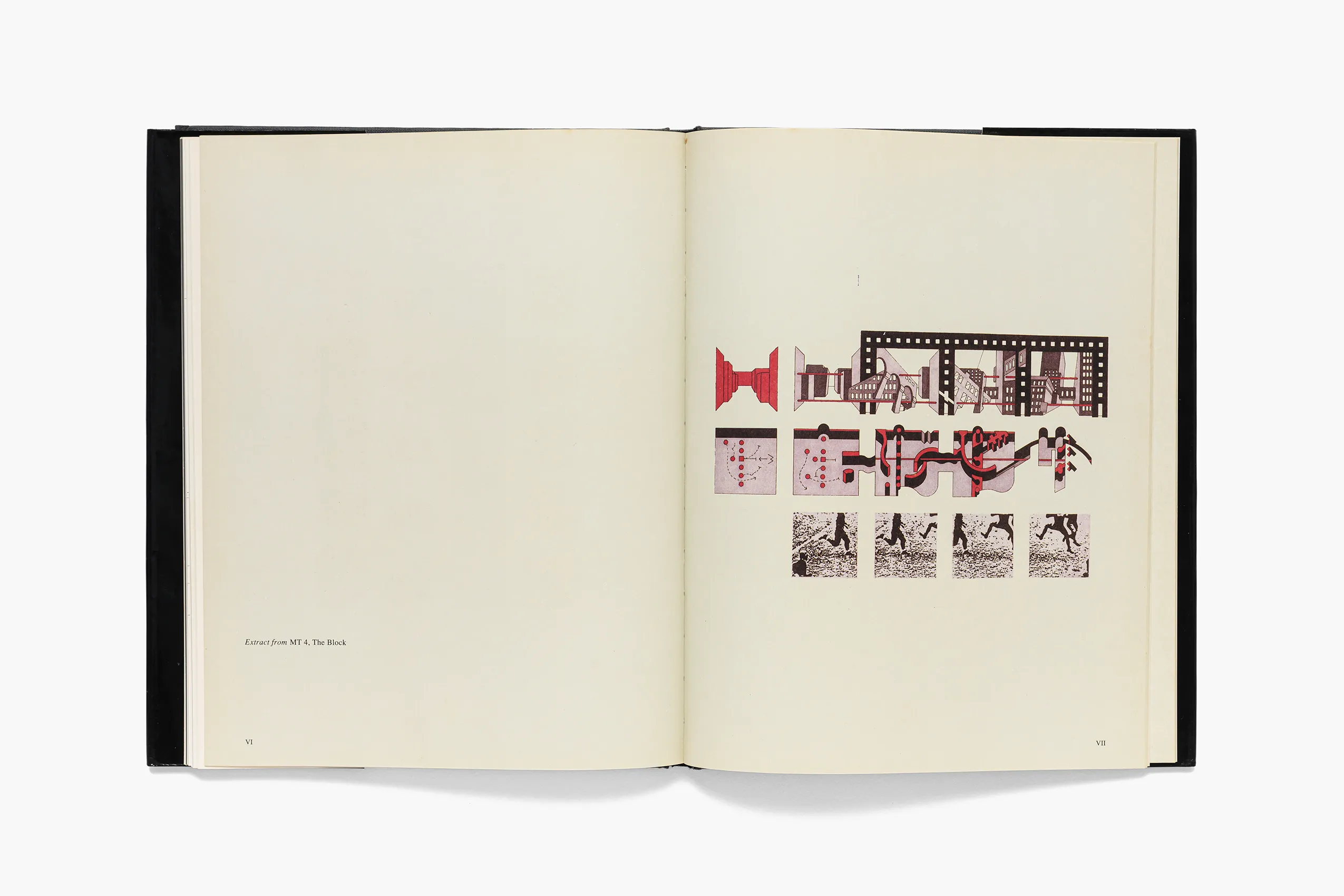

全書的敘事以一宗意外的謀殺案為開端,共分為四個場景,並以此構成了本書的四個主要篇章,分別是〈公園〉——發生在中央公園的謀殺案、〈街道〉——在第42街穿越不同邊界所經歷的性與暴力事件、〈塔樓〉——從曼哈頓摩天大樓上的墜落、以及〈街廓〉——在城市街廓內不同中庭所發生的事件。透過不同尺度與功能的佈景,楚米更進一步安插了形式各異的建築空間、人體運動的高速攝影、新聞事件的片段影像在圖紙上,順著時間軸延展,提供了獨特且立體的「建築體驗」。

如同本書序言當中所提及:「建築書籍,與關於建築的出版品相反,會發展出自身的存在和邏輯,它們的目的不是單純描繪建築與城市,而是尋找它們背後的想法。」楚米在《曼哈頓複本》系列作品中,參照了前蘇聯導演謝爾蓋.愛森斯坦(Sergei Eisenstein)所提出的「蒙太奇」理論,以及包浩斯學派影響深遠的拉斯洛.莫侯利-納吉(László Moholy-Nagy)的舞台設計,透過一張張的圖紙對建築本體以及發生在空間當中錯綜複雜的事件,宛如電影膠卷一般進行逐幀的檢視,展現傳統建築圖學所忽略的訊息,成為對於二十世紀城市空間精彩的重新詮釋。

《曼哈頓複本》系列作品最早於1978年在紐約Artists Space藝廊公開展出,並於1981年於英國首次出版。藝所書店典藏的版本為1994年紐約現代藝術博物館(MoMA)舉辦楚米建築特展:「Theresholds/Bernard Tschumi: Architecture and Event」時,所搭配再版的擴增出版品,附加收錄了楚米在倫敦建築聯盟學院(Architectural Association, AA)以本系列作品進行專題講座的摘錄,並附有彩色的圖版。