Architectural Association, 2013

Dogma: 11 Projects

《教條工作室:11個項目》

Architectural Association, 2013

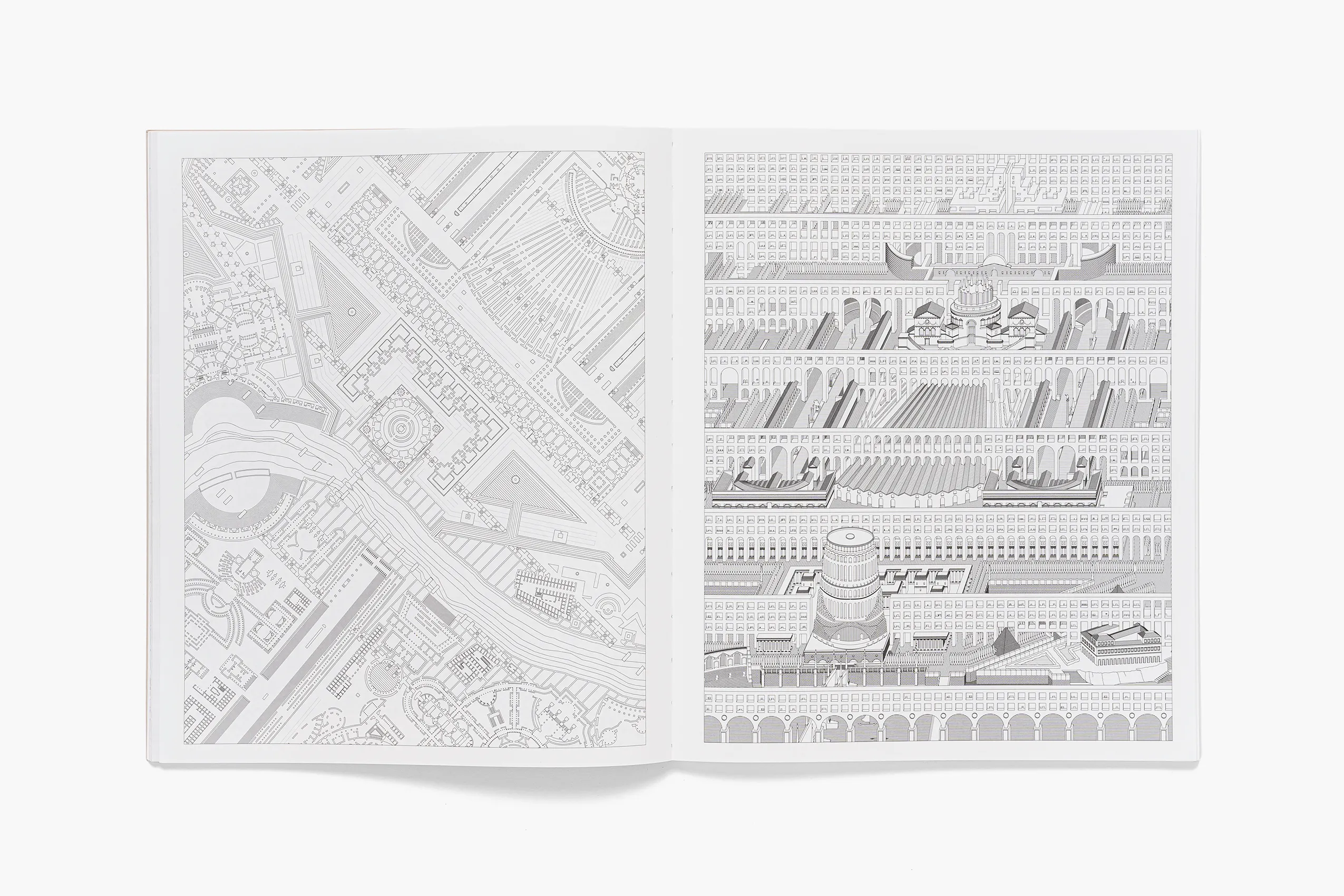

《教條工作室:11個項目》(Dogma: 11 Projects)紀錄了來自布魯塞爾、由皮爾.維托里奧.奧瑞利(Pier Vittorio Aureli, 1973~)與馬蒂諾.塔塔拉(Martino Tattara, 1976~)領導的「教條」(Dogma)工作室於2013年在倫敦建築聯盟學院(AA)舉辦的同名展覽,收錄了自2002年以來工作室結合建築繪畫與文字投入創作的11項大型都市尺度的建築思考,其中便包含了2011年參與臺中鐵道公園的競賽提案—「雷蒙斯」(Ramones)等重要作品。

在拉丁文中「Dogma」被定義成「哲學的信條」或「原則」。對Dogma工作室團隊而言,真相隱藏在進步、創新、技術和造形的眾聲喧嘩之下,而建築的責任便是將真相顯露出來。這樣的特質,可以由Dogma的設計、研究、展覽、以及畫圖的方式清楚的表現出來,並使他們成為近二十年來結合設計與論述最重要的建築團隊之一。

這樣獨特的團隊是如何形成的?在1990年代,Dogma的兩位主持人皮爾.維托里奧.奧瑞利(Pier Vittorio Aureli, 1973~)以及馬蒂諾.塔塔拉(Martino Tattara, 1976~)皆就讀於威尼斯大學建築學院(IUAV)。當時,IUAV繼承了來自義大利建築評論家曼弗雷多.塔夫里(Manfredo Tafuri, 1935~1994)以及建築師阿多.羅西(Aldo Rossi, 1931~1997)對於建築、城市和資本主義之間複雜關係的探索。受到這樣的影響,使他們對於1960年代義大利前衛建築的關鍵資訊逐步開展了原創性的解讀。

此後皮爾.維托里奧.奧瑞利赴荷蘭貝爾拉赫學院(The Berlage Institute)求學,並成為伊利亞・攢該里斯 (Elia Zenghelis)的學生,不難想像其對於建築與都市的關係因此有了進一步的設計發展。

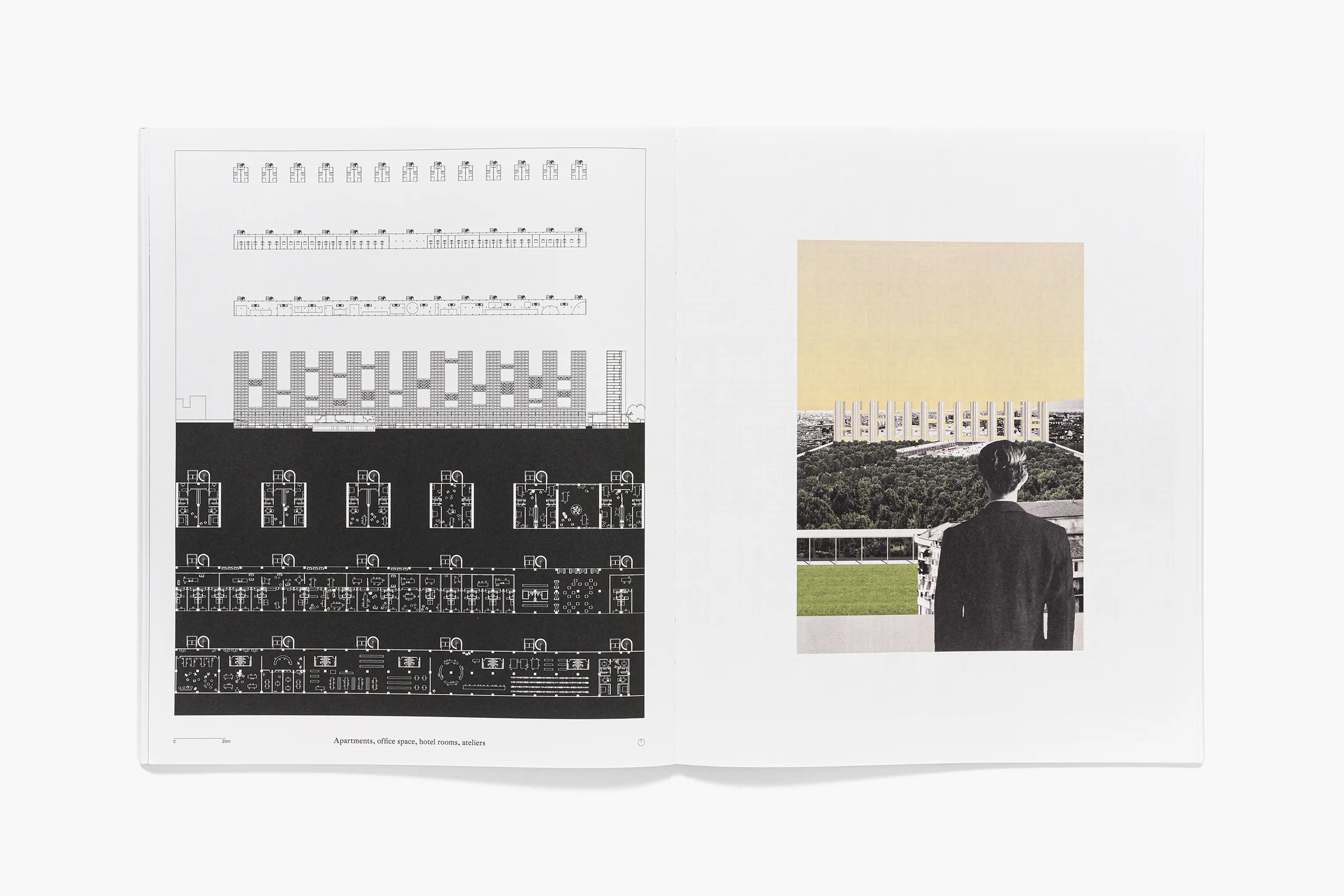

除了帶有Archizoom、Superstudio等上一代義大利建築師烏托邦色彩的大尺度城市設計圖之外,Dogma的建築繪圖也成為當今「後數位(Post-Digital)」繪畫的重要參考之一。在本書所收錄、由奧瑞利和塔塔拉共同撰寫的文章:〈繪一幅庸俗的畫:我們作品中的圖像與投影關係〉(Paint a Vulgar Picture on the Relationship between Images and Projection in Our Work)當中,便談及兩人試圖創造具有個人特色建築圖像的過程—從身處1990年代風行的電腦繪圖氛圍中,卻反其道而行採用了手繪、拼貼 和大型模型等表現法呈現作品;到參考湯瑪斯.魯夫(Thomas Ruff, 1958~)和安德烈斯.古爾斯基(Andreas Gursky, 1955~)等德國杜塞道夫學派攝影師的簡單構圖手法;或是亨利.盧梭(Henri Rousseau, 1844~1910)大衛.霍克尼(David Hockney, 1937~)等幾位風格既寫實又抽象的畫家。在研究過程中,逐步將透視圖平面化與消去主觀視點,來達致建築師所謂「去個性化(de-individuation)」、「可以被任何人使用」的空間理想。

Dogma參與過的建築競圖、委託案遍佈世界各地,更曾於2011年(以美國搖滾樂隊「雷蒙斯」(Ramones)作為提案名稱)參與臺中中央公園國際競圖案,並獲得佳作獎(Honorable Mention)。除了眾多建築設計、研究案和出版品之外,奧瑞利和塔塔拉兩人也分別在多所建築院校任教,包含英國建築聯盟學院(AA)、美國耶魯大學(Yale University)以及比利時魯汶大學(KU Leuven)等。