BOOKTALKS|都市地景系列講座- 寫給亞洲大城市的未來備忘錄

導讀

于欣可 TU Delft 建築學院都市學 博士候選人

主持

劉惠芳 臺北市立大學城市發展學系 助理教授

與談

侯志仁 美國華盛頓大學景觀建築系 教授

蘇孟宗 東海大學建築學系 助理教授

駱又誠 中國文化大學建築及都市設計學系 助理教授

地點

文心藝所(台北市內湖區民權東路六段180巷10弄6號)

費用

免費入場,需事先報名(現場依書店收取入場費 $150,可折抵書籍與飲品折價)

活動內容

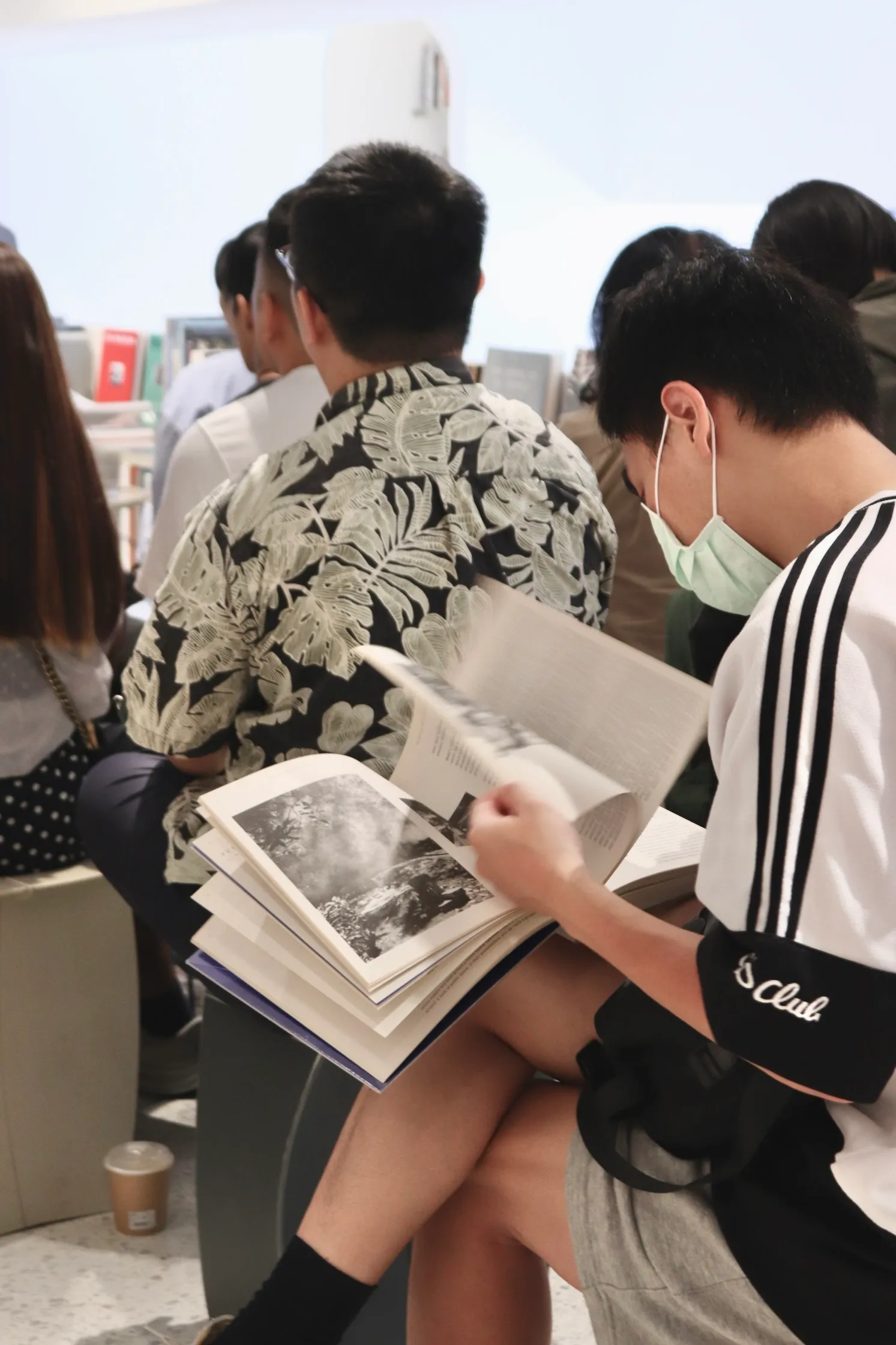

《普羅。大眾。決戰明日世界》系列講座延伸自文心藝所選書的深夜讀書會。由文心藝術基金會發起,文化大學建築及都市設計學系助理教授 劉惠芳進行策劃,邀請數位建築專家學者就地景、都市、建築等領域提出一本自己喜歡的理論著作,進行導讀分享和對談。有別於過往純建築的論述,轉而以更多元的視角觀看都市、建築、與公共空間,針對書中諸如都市學(Urbanism)、共有性(Commonality)、公共性(Publicity)、未來城市(Future Cities)等概念與讀者交流討論。第三場「寫給亞洲大城市的未來備忘錄」將由于欣可老師帶來《亞洲都市的公共空間》(Public Space in Urban Asia)的導讀,同時邀請到美國華盛頓大學景觀建築系教授侯志仁做為特別來賓與談。

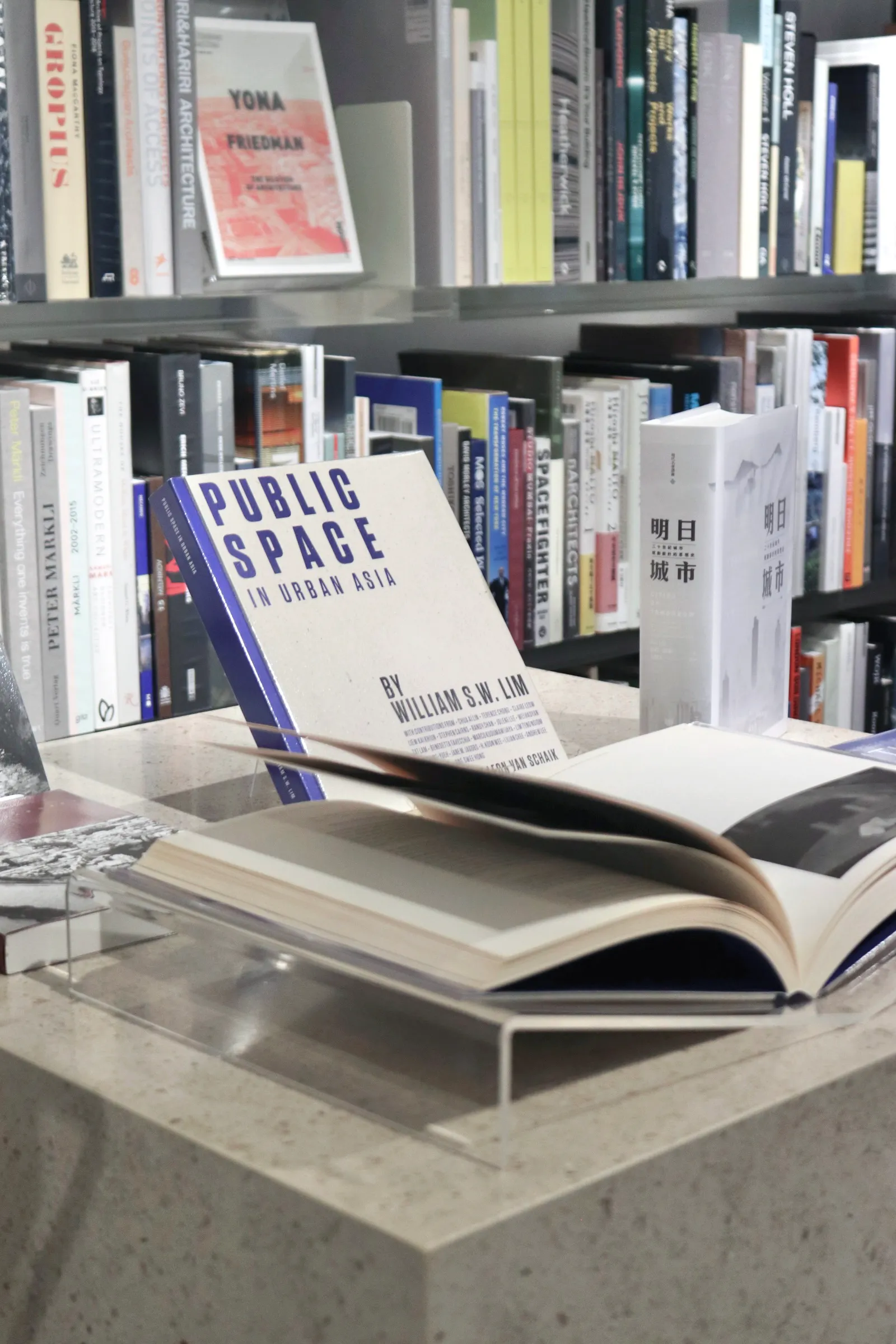

《亞洲都市的公共空間》由新加坡最重要的城市建築師及城市學者(Urbanist)林少偉所編。這本書總結了亞洲城市在面對快速的城市化下,市場放任主義(laissez faire)的力量對公共空間的侵蝕,尤其是在如新加坡這樣一個資本主義社會,把創造利潤放在首位而遍佈全市的公共空間更是消費場所。這有別於傳統的公共空間對可負擔性、可進入性的積極的城市意義的提供。本書對新加坡的公共及空間有著濃墨厚彩的批評,也邀請來自重慶、香港、雅加達、吉隆坡、新加坡和台北的觀點,作為作為參與評論的城市。最後,這些深思熟慮的觀點勾勒出了空間正義的重要。這本寫在2014年的書,提醒我們參與並瞭解城市當前的實際情況——特別是,創造給社會每一個人的幸福水準(well-being)的重要性。

活動回顧

與多數討論建築的書籍不同,本書不談如何規劃與設計,而是探討已生成的公共空間跟城市之間糾結的關係與層次。編者林少偉(1932-2023)為新加坡著名建築師,他認為公共空間在不同文化背景下受到的理解與重要性是不同的,儘管現今由於經濟全球化與私有化產生了許多「私人擁有的公共開放空間」(POPs),當代公共空間應是為所有人開放,不論背景、收入皆可自由走入訪問的區域,並能呈現城市多樣性,例如:廟埕。編者更進一步提出三個「生產公共空間」的策略:可臨時占用、剩餘空間、適己重用。三者皆可以在亞洲生活中找對應案例,如:香港中環特定時間會出現的移工聚會「佔領中環」、臺北捷運的寬敞連通道被學生用作練舞空間、人群聚集休憩的臺北車站大廳等。這些公共空間的形成帶有公民參與的成分,透過為這些空間賦予社會及文化意義,人們在與公部門的互動、拉扯中獲得真正屬於公共的空間。導讀者于欣可另舉出書中幾個更加複雜且對所處城市意義重大的經典案例,像是新加坡的武吉布朗墓園1、香港的西九文化園區與觀塘火炭之比較、以及臺灣的「朗讀違章」展覽等,並以「人的幸福和福祉」回應本書最核心的問題——公共空間是為了什麼而被創造?