BOOKTALKS|香港書法招牌傳奇故事

主講

黃宣游 「墨跡」發起人、《香江墨跡》作者

地點

文心藝所(台北市內湖區民權東路六段180巷10弄6號)

費用

免費入場(需事先報名/現場依書店收取入場費 $150,可折抵書籍與飲品折價)

活動內容

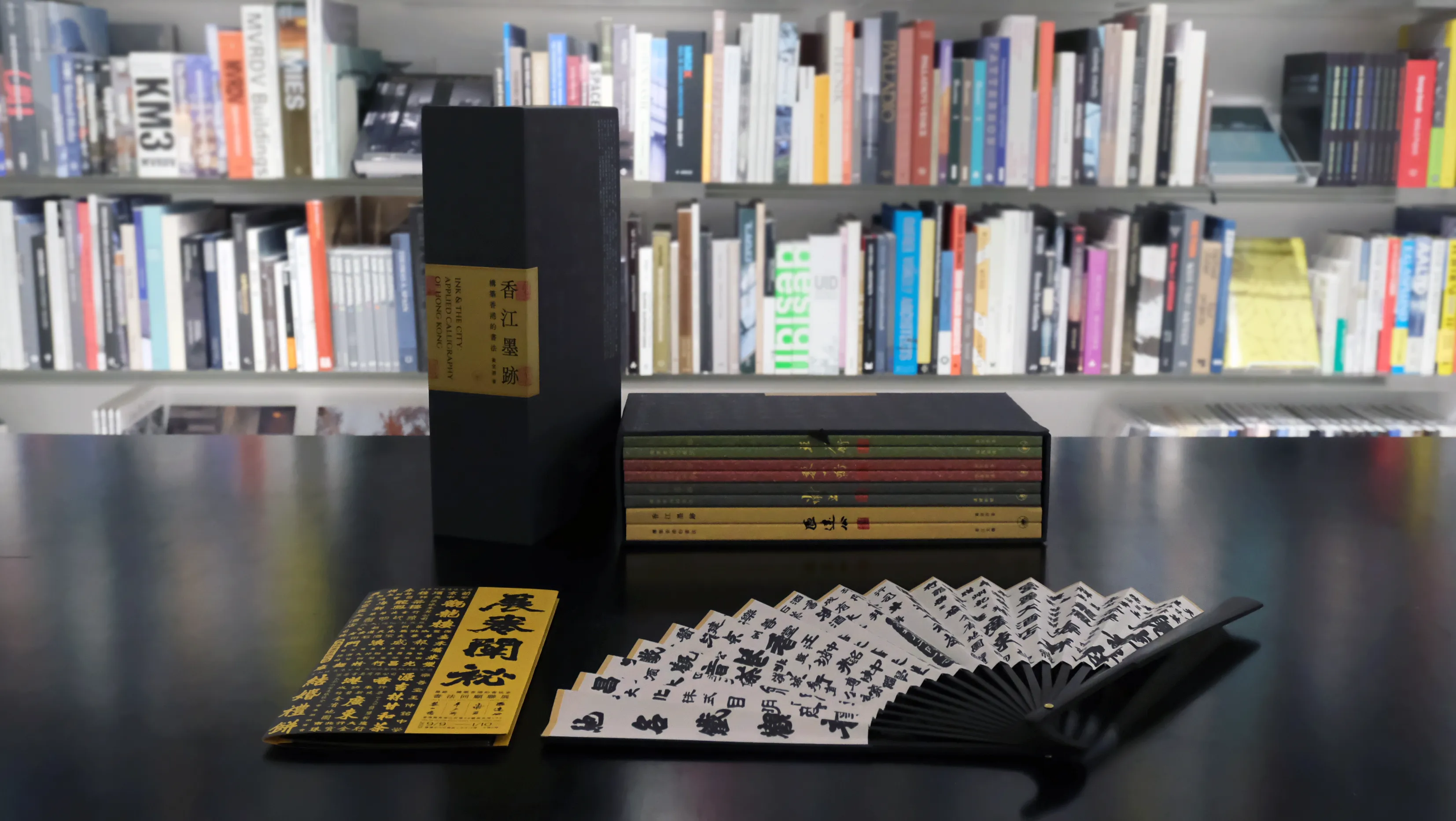

香港招牌林立的獨特景觀聞名海外,上世紀三十至八十年代年代起,香港幾位著名書法家:區建公、謝熙、卓少衡及黎一鳴,憑着其商業及慈善作品—— 包括新鴻基地產、余仁生、周生生珠寶金行、聯邦大酒樓、好到底麵家等招牌——聯手塑造出香江半世紀獨一無二的城市風貌,作品廣為大眾熟悉。《香江墨跡——構築香港的書法》作者 黃宣游 與其團隊花逾四年時間,搜集並研究四位書法家之作品,包含過千張珍貴圖片,包括招牌、卡片、楹聯及紙本作品等。本次講座作者將娓娓道出其中的故事,以及這些招牌是如何構築出香港城市的風貌。

文心藝所與香港三聯書店共同舉辦書籍分享講座,邀請到 《香江墨跡——構築香港的書法》作者 黃宣游 與《紙本鍊成》作者 陳曦成, 透過各自的書籍帶領讀者認識香港招牌中蘊含的書法文化,以及當代香港書籍設計的經驗。講座於 2/8 下午接力舉行,邀請各位前來書店交流討論。

活動回顧

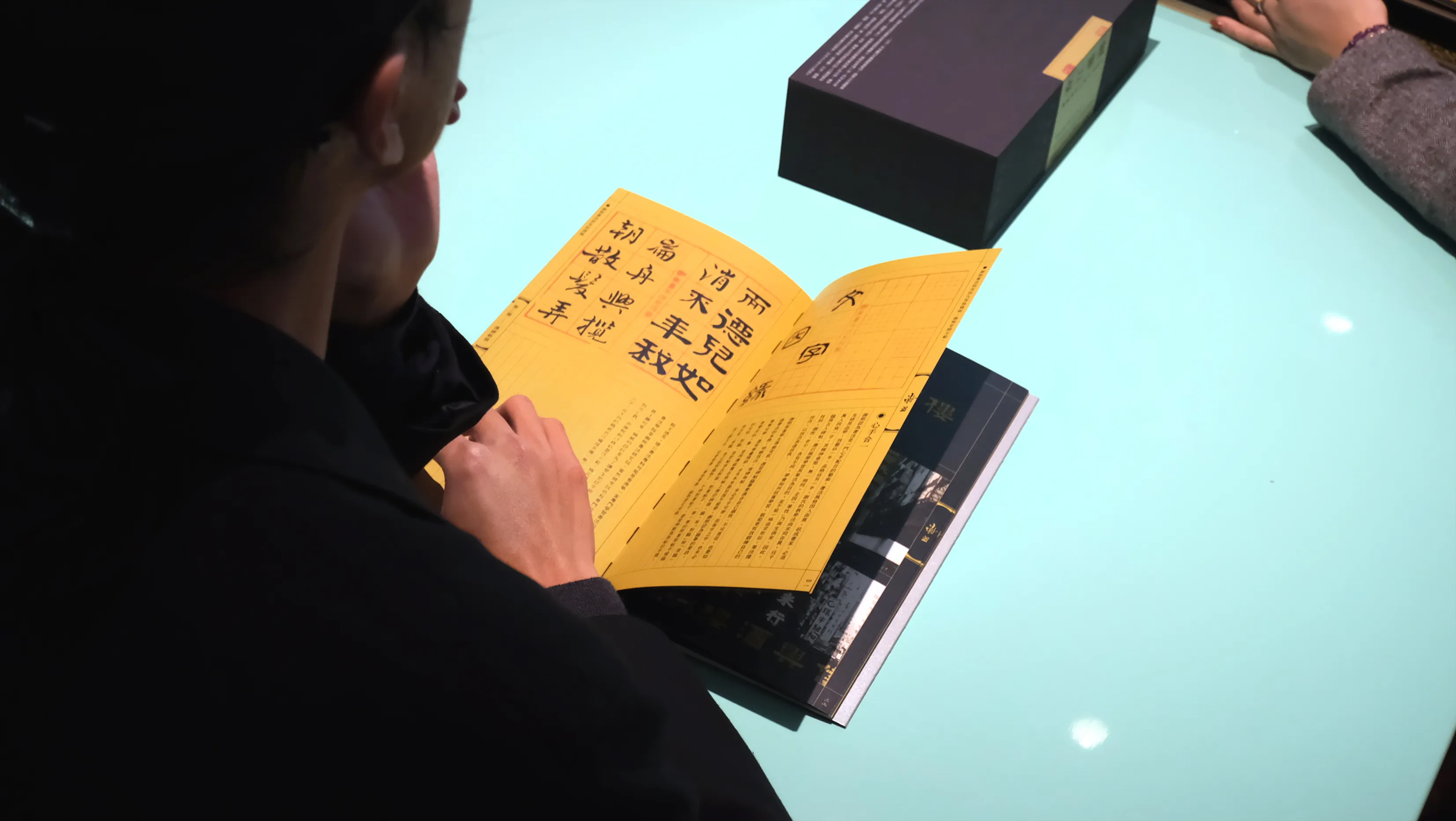

提到香港的城市景觀,許多人第一個想到的是由琳琅滿目的招牌組成的熱鬧街景。這些由書法字體創作的招牌,背後蘊含的是香港的歷史故事。或許在老一輩學院派的書法老師眼中,這些招牌書法屬於「江湖」的東西。然而,所有人的書法都有值得學習的地方。秉持著這樣的理念,黃宣游開啟了「墨跡:構築香港的書法家」研究。透過文獻資料與實地考察,仔細地去探索招牌們的前世今生。

這段時期誕生的書法名家如區建公、謝熙以他們創作的招牌建構出三零至八零年代香港的城市景觀。其中以巨幅字著稱的區建公曾在1936年來臺舉辦個人書法展,是為首位在臺舉辦展覽的嶺南書法家。他亦在臺灣留下重要的作品:雕功最細緻的木匾臺北大龍峒保安宮的「惠我黎民」匾額及尺寸最大、臺中陳彫刻處製作的「萬邦」招牌。

從香港到臺灣,書法在各方面融入我們的生活中。然而被視為現代碑林的香港,近年因應政策法規的改變,傳統書法招牌漸漸消失。在它們完全消逝之前,許多團體努力進行著研究保存的工作,讓他們免於被淹沒在歷史當中。黃宣游相信每樣東西都有其可貴之處,古人的墓誌銘跟現代人的招牌同樣都有研究的價值。透過在各地舉行講座展覽,將招牌書法的學問分享給更多人。隨著《香江墨跡——構築香港的書法》的出版,這些研究也透過精心設計的書冊傳遞給世界各地對書法有興趣的讀者。