BOOKTALKS|當代藝術中的女性:立足點、替代領域、接觸區

主講

吳介祥 國立臺灣彰化師範大學美術學系 專任教授

呂佩怡 國立台北教育大學當代藝術評論與策展全英文碩士學程 主任暨副教授

謝佩君 國立臺灣師範大學藝術史研究所的專案 助理教授

郭俞平 藝術家

主持

陳思宇 典藏雜誌社企畫 編輯、Podcast《ARTbience藝術環境音》製作統籌

地點

王大閎書軒(台北市中山區中山北路三段153號)

費用

$150(可折抵當日購書)

活動內容

隨時間翻頁移鏡,今日性別的框架已可視為流動的界域,而「女性」一詞成為充滿歧義與能動性的概念,對臺灣當代藝術賦予了多樣的形貌與反思。她鑲嵌在具有特定物質歷史的地方,隨之演化,有其獨特的傾向和關懷,同時她也作為在克服偏見與學會容忍差異時,得以被解放的人類經驗潛力的各種立足點、替代領域和接觸區。

本講座借鑿2024年從不同面向關注女性藝術家的展覽,如臺北市立美術館重新引用吳爾芙《自己的房間》為構思源頭的典藏品展覽「飛地:一部自傳的誕生」,以及高雄市立美術館取自《印尼etc.:眾神遺落的珍珠》紀錄文學為展名的「珍珠——南方視野的女性藝術」等,邀請四位講者帶來相映的主題:

呂佩怡--以「飛地」與「珍珠」展來談如何策展被忽略的歷史

吳介祥--藝術史做為英雄列傳的盲區-後起之秀、天降英才、原創性

謝佩君--批判女性傳記/自傳/自小說

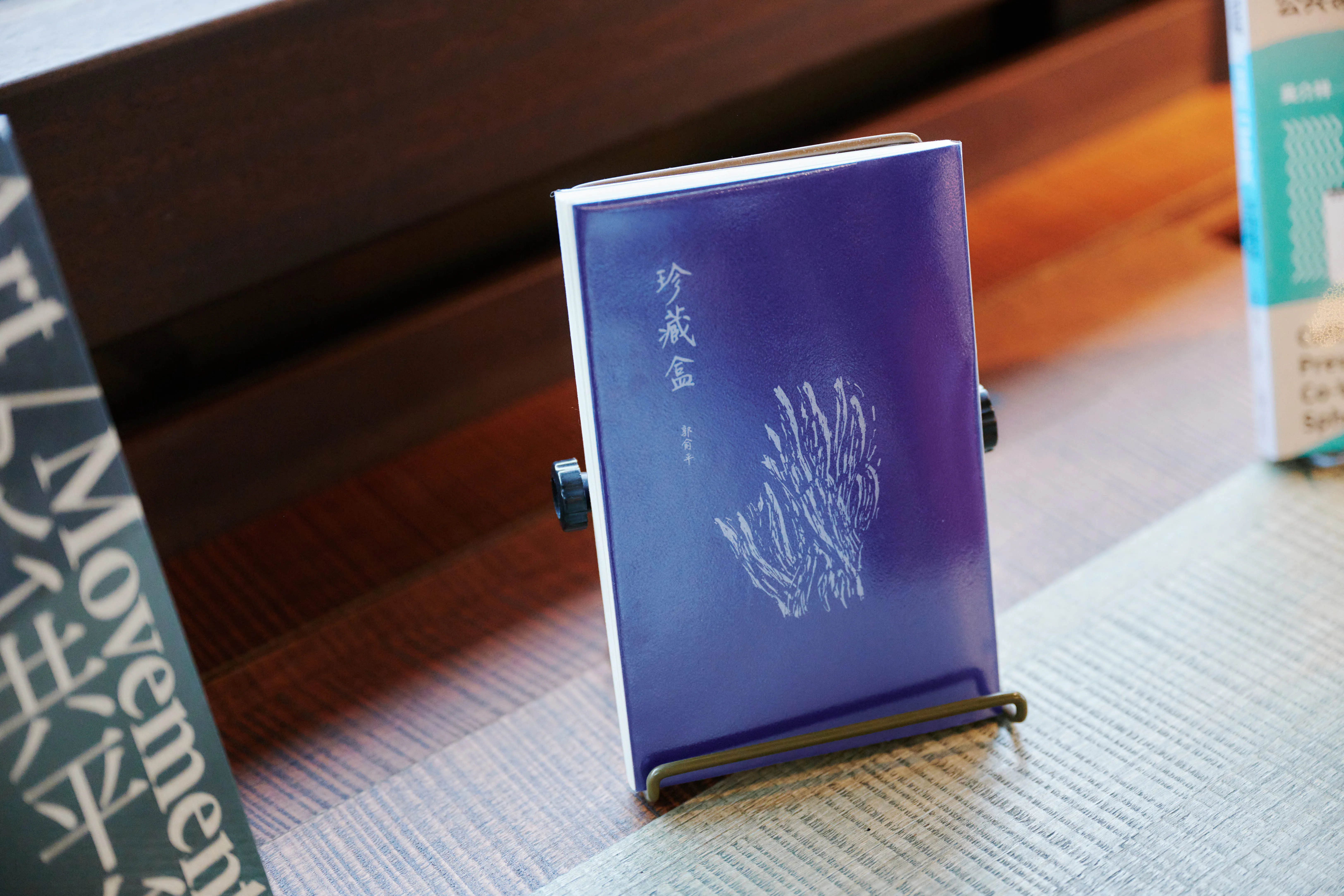

郭俞平--虛構與歷史、個人與情境的張力——談作品《珍藏盒》

活動回顧

回望2024年底臺北市立美術館與雄市立美術館 不約而同各自舉辦了聚焦女性藝術家的展覽,背後所揭示的是一種普遍的女性經驗,也呈現了在她們的創作歷程中,美麗與苦難同時存在如此一體兩面的狀態。本次講座圍繞藝術家郭俞平參與北美館「飛地:一部自傳的誕生」展覽的創作《珍藏盒》展開,從「立足點」、「替代領域」、「接觸區」三個關鍵字切入討論,重新理解對女性一詞的想像。

《珍藏盒》扮演了一個串連的角色,將現場包含李芳枝、鄭瓊娟等藝術家的作品與畫面之外的故事,以小說為媒介讓觀眾更接近她們創作的狀態。書中的故事不是無中生有,而是不斷考究、去重建當時的生活場景而成。透過類似「私小說」(Autofiction)的體裁,為這些在藝術史中缺席的女性,形塑歷史意識與視角,在半虛擬、半檔案的基礎之上勾勒出她們的人生。

延伸自《珍藏盒》的討論,講座用了充滿空間感的字眼進行陳述。「立足點」提醒人們在書寫藝術史時,需要外在的事物對應自身觀點,來產生自我認知;「替代領域」意指為了平衡歷史的敘事,在主流的說法當中應有空間去容納不同的聲音;「接觸區」則是讓歧異的意見彼此互動、相互理解的一個安全區域。在藝術史的論述方式有所改變的條件下,性別不對等的狀態才得以被推翻。

曾經有一群女性用強韌的生命力與創造力存在,同時扮演著重要的文化資產角色。而現在才認識她們仍不算晚,歷史還有被補足的機會。不僅是為了瞭解過去,更是塑造未來發展創作的典範。