包浩斯百年暨王大閎先生逝世一週年紀念系列演講|主題一:粗獷與詩意 臺灣戰後建築- 中國現代建築

2019-05-30

Thu

.

19:00

-

21:00

主講

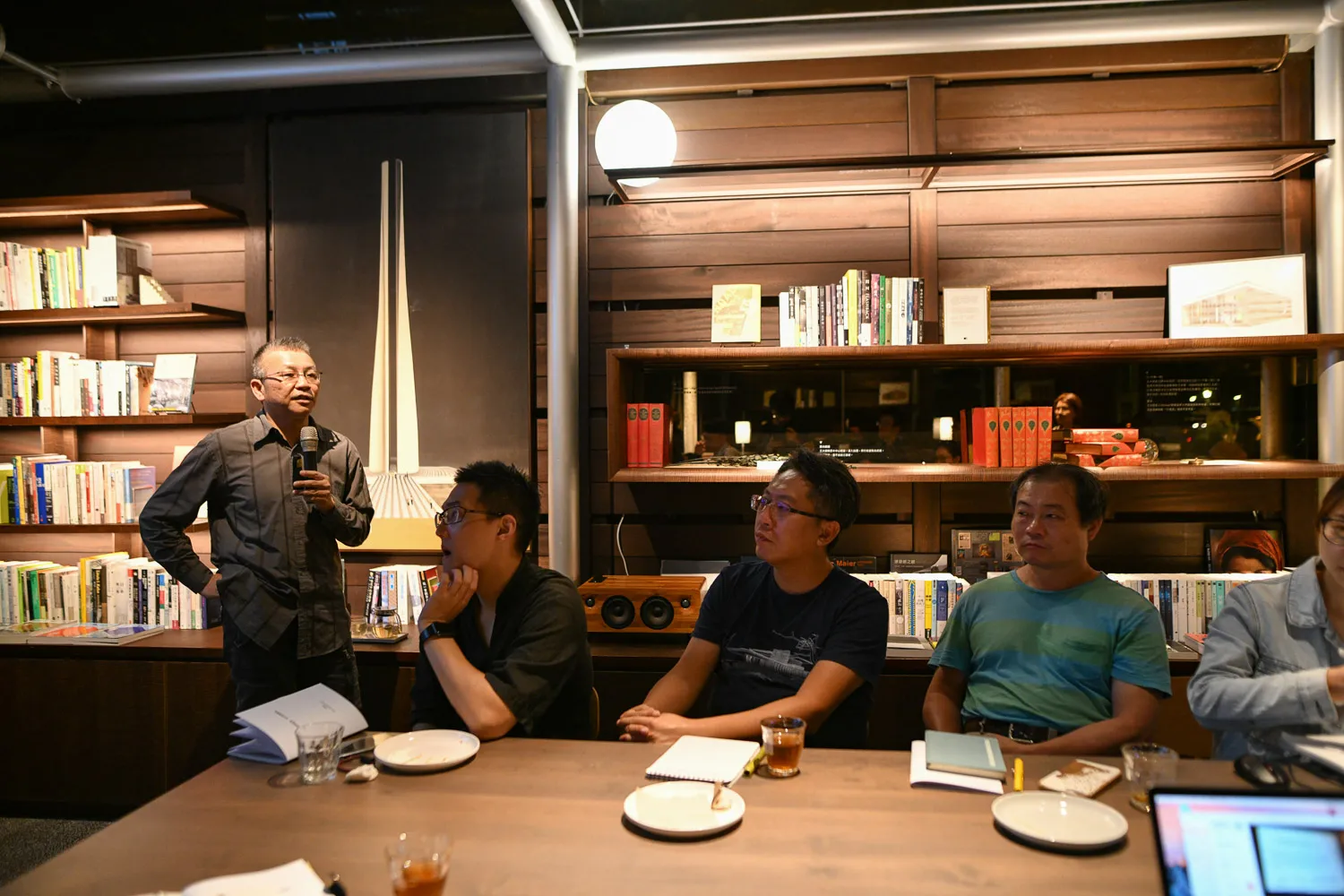

王增榮 比格達工作室主持人

王俊雄 實踐大學建築設計學系系主任

地點

王大閎書軒(台北市中山區中山北路三段153號)

費用

單場講座$500,含書軒精心小點(三明治、甜品、飲品),活動現場購書享9折優惠。

活動內容

二戰後臺灣建築經歷了深刻的變化,其影響迄今未休。首先,戰前居建築主流的歷史主義幾乎在一夕間,由現代主義建築所取代。其次,建築專業人員在戰前原多由日籍人士充任,戰後日人離台後留下的真空,在國民政府遷台後,大多由大陸移台人士擔任。再者,戰前並無的建築師專業制度,也隨著戰後國民政府統治的到來,在臺灣被施行。最後,戰前所無的大學建築教育,也在臺灣出現。本系列講座以此歷史變化為經,以現代主義、基督宗教建築、粗獷主義和中國現代建築四項課題為緯,試圖開展對這段少為人所注意的建築歷史的討論。本場為「主題一:粗獷與詩意 臺灣戰後建築- 中國現代建築」。

Read more

Read less

活動回顧

1953年,王大閎與貝聿銘同時在臺灣創造了兩個里程碑式的作品——建國南路自宅與東海大學。他們不約而同在現代主義的空間與結構形式上加入中國傳統的斜屋頂與紅磚,或可稱為中國現代建築在臺灣的先鋒。在尚無人知帷幕牆為何物的臺灣,王大閎以嫻熟的操作技巧設計出一個又一個現代主義建築,儘管1960年代對岸掀起文化大革命之際,國民政府更想要建立中國民族主義建築,以彰顯其正統性。除此之外,這一時期還有張肇康、陳其寬、金長銘、賀陳詞、高而潘等表現出中國現代主義的建築師,同時丹下健三結合日式木構造與現代主義技術的作法,也為臺灣建築師提供了新的啟發,即傳統建築可以適當的被詮釋,不一定要復古、仿古。數十年來,臺灣的戰後建築已從早期模仿現代主義建築與傳統宮殿式建築,逐漸回歸到土地,回歸到生活,回歸到當下。在眾人的努力下,我們沉澱出自己的建築理念與文化,儘管還在路上。

Artist Biography