包浩斯百年暨王大閎先生逝世一週年紀念系列演講|主題二:臺灣建築與包浩斯- 張肇康 「中國建築之道」與包浩斯

2019-06-25

Tue

.

19:00

-

21:00

主講

徐明松 建築史學者、銘傳大學建築學系助理教授

地點

王大閎書軒(台北市中山區中山北路三段153號)

費用

單場講座$500,含書軒精心小點(三明治、甜品、飲品),活動現場購書享9折優惠。

活動內容

今年適逢包浩斯(Bauhaus, 1919-2019)一百年,同時也是王大閎先生逝世一週年。台灣深受包浩斯影響的三位建築師,王大閎、陳其寬與張肇康,他們分別以不同的方式為戰後的台灣現代建築的發展作出貢獻。儘管時間更迭,先人已逝,今天回頭再細看他們留下的作品,仍令人驚訝其作品的文化深度,值此百年慶,我們有必要反省前人到底為我們遺留些什麼重要的文化資產,本系列四場演講就是我們意圖深刻反省的開端。本場講題為「主題二:台灣建築與包浩斯- 張肇康 「中國建築之道」與包浩斯」。

Read more

Read less

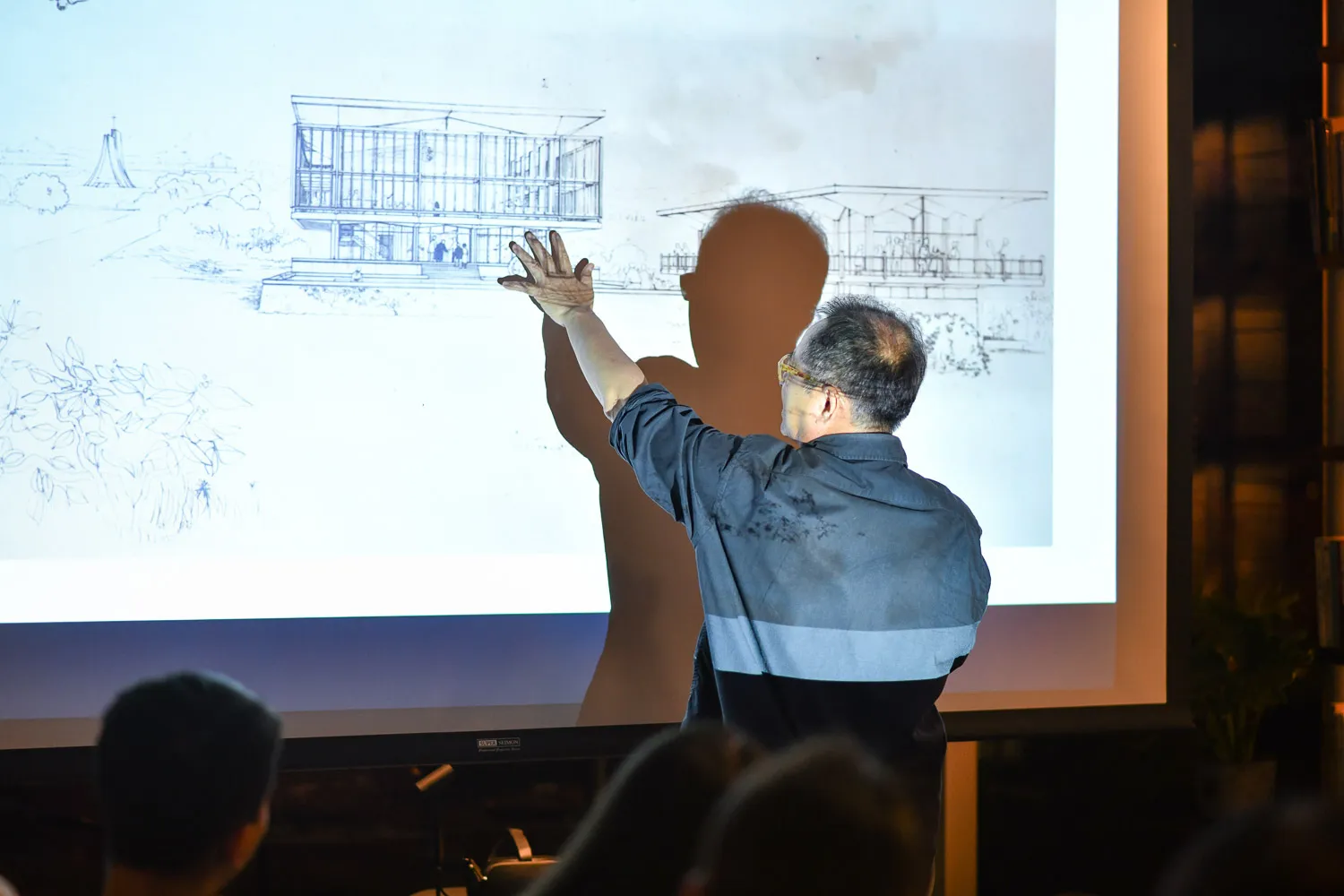

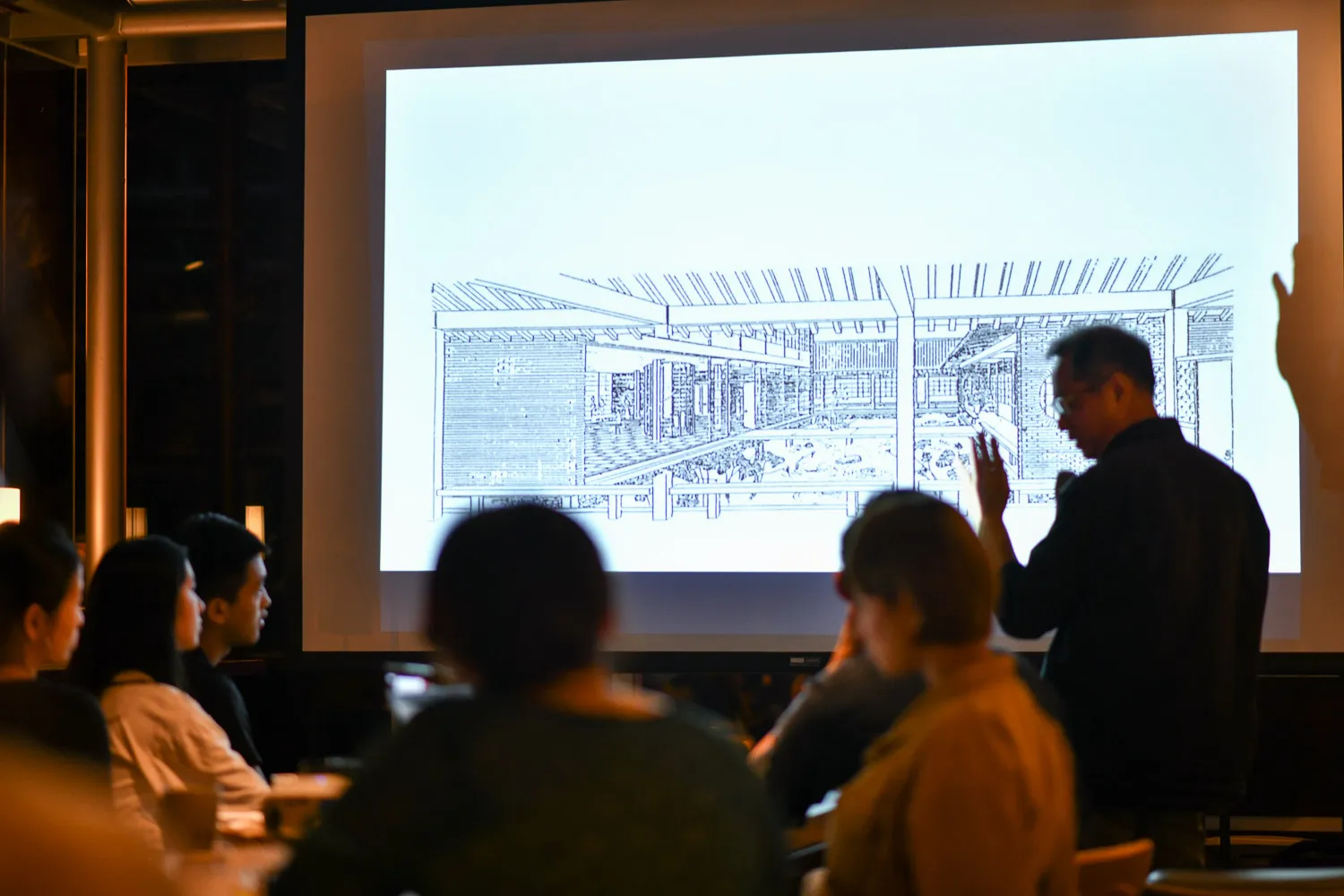

活動回顧

與王大閎、貝聿銘同樣畢業於哈佛大學建築研究所的張肇康,於1954年與貝聿銘、陳其寬一同著手規劃東海大學。1956年由於第一期工程不如預期,擅長細部設計的張首先被派來臺指導工程,如舊圖書館、理學院、體育館、部分男女生宿舍等。後雖沒有留在東海,但受到多位建築師邀請合作,完成了如臺大農業陳列館(1963,與有巢建築師事務所)、士林牧愛堂(1967,與沈祖海建築師事務所)、嘉新水泥大樓(1968,與沈祖海建築師事務所+甘洺)等作品。離開臺灣後張任職於香港甘洺建築師事務所,嘗試高層建築的設計,晚年更帶領香港大學的學生踏遍中國大江南北,拍攝及測繪中國各地傳統民居,最後於1987年與Werner Blaser共同出版《China:Tao in architecture》一書,以現代建築的角度重新看待傳統民居,剖示中國傳統建築之哲理本質與變化。

Artist Biography