包浩斯百年暨王大閎先生逝世一週年紀念系列演講|主題二:臺灣建築與包浩斯- 陳其寬 空間中的「肉眼、物眼、意眼」

2019-06-18

Tue

.

19:00

-

21:00

主講

徐明松 建築史學者、銘傳大學建築學系助理教授

地點

王大閎書軒(台北市中山區中山北路三段153號)

費用

單場講座$500,含書軒精心小點(三明治、甜品、飲品),活動現場購書享9折優惠。

活動內容

今年適逢包浩斯(Bauhaus, 1919-2019)一百年,同時也是王大閎先生逝世一週年。台灣深受包浩斯影響的三位建築師,王大閎、陳其寬與張肇康,他們分別以不同的方式為戰後的台灣現代建築的發展作出貢獻。儘管時間更迭,先人已逝,今天回頭再細看他們留下的作品,仍令人驚訝其作品的文化深度,值此百年慶,我們有必要反省前人到底為我們遺留些什麼重要的文化資產,本系列四場演講就是我們意圖深刻反省的開端。本場講題為「主題二:台灣建築與包浩斯- 陳其寬 空間中的『肉眼、物眼、意眼』」。

Read more

Read less

活動回顧

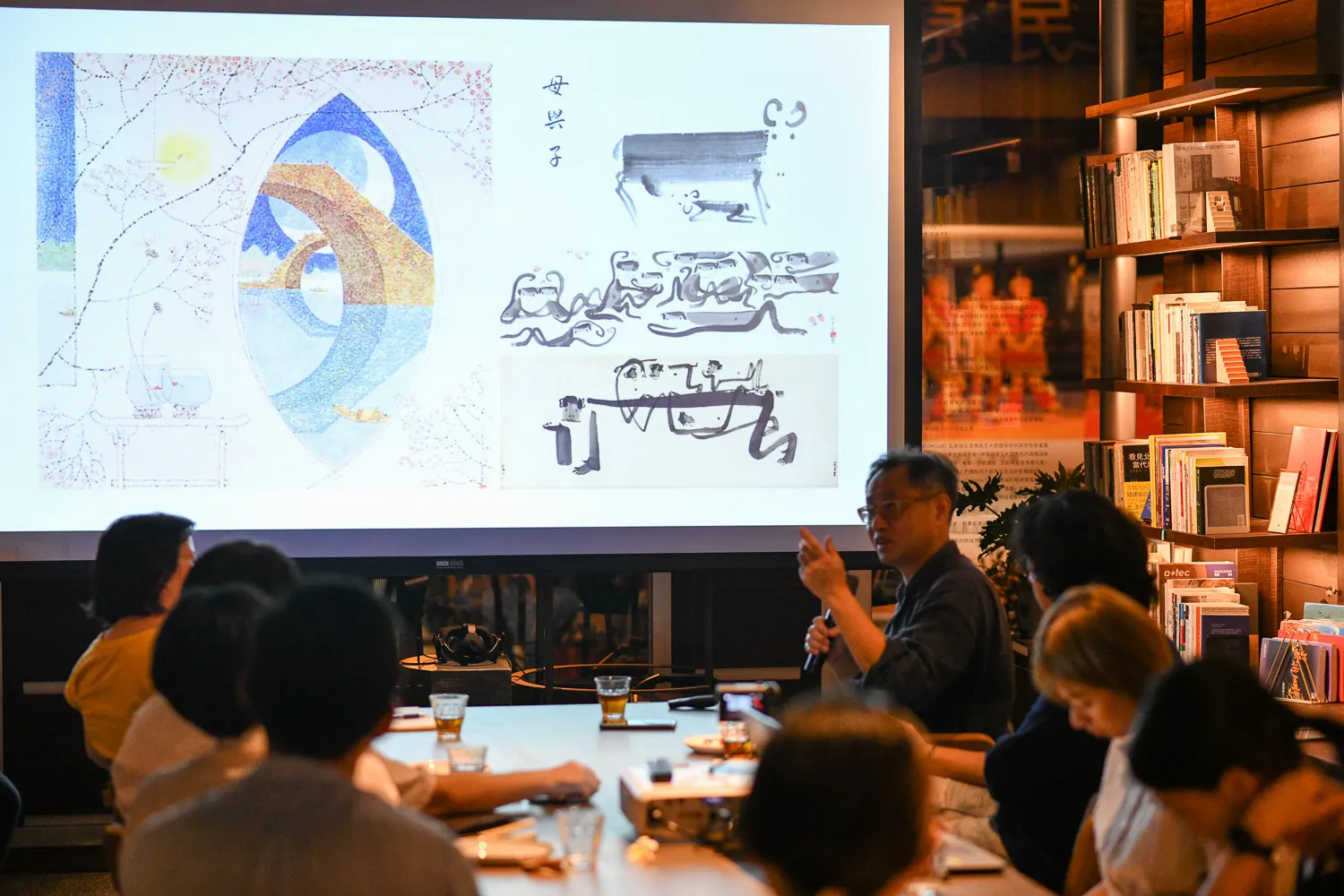

陳其寬於2004年獲國家文化藝術基金會美術類的國家文藝獎,足見其藝術方面之造詣,而在陳本業的建築中,也有著如山水畫般的詩意與氛圍。陳其寬出生於北平,從小讀四書五經,接觸詩文書畫,其後就讀中央大學建築系;1948年時赴美伊利諾大學留學,輾轉進入葛羅培斯的TAC建築事務所工作。1954年受貝聿銘邀請參與東海大學校園規劃,從此與臺灣結緣,並成為東海大學建築系創系主任。陳其寬的哲學觀來自中國傳統合院與園林空間處理天、地、人的關係——相較於建築體的表現,他更在乎「景觀」。此非僅侷限於「植物」本身的設計,將傳統繪畫中的「留白」融入整體環境規劃,再現寫意的氛圍。例如東海大學文理大道周圍的配置,一個院落套一個院落,並以文理大道做為過渡,空間層次豐富,同時令人感到輕鬆自在;或是仰德大樓(1982),乾淨的垂直遮陽立面,消融巨大的量體對都市的壓迫,並緩和了繁忙的羅斯福路一段。

Artist Biography