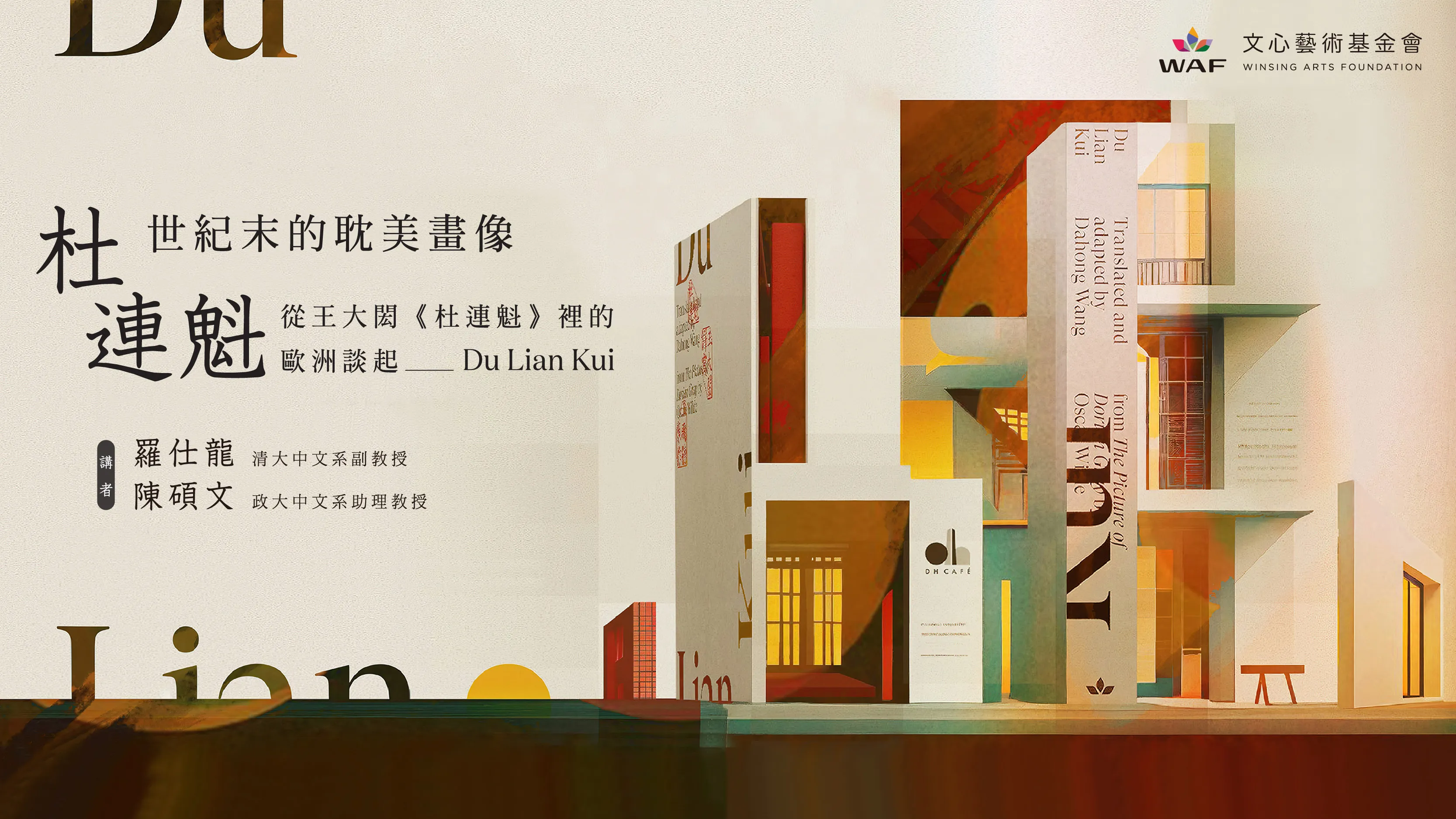

奇美拉文學沙龍|世紀末的耽美畫像──從王大閎《杜連魁》裡的歐洲談起

主講

羅仕龍 國立清華大學中文系 副教授

陳碩文 國立政治大學中文系 助理教授

主持

楊佳嫻 國立清華大學中國文學系 副教授/作家

地點

王大閎書軒(台北市中山區中山北路三段153號)

費用

$150(可折抵購書)

活動內容

戰後台灣第一代建築師王大閎,以十年光陰將王爾德的經典小說《格雷的畫像》(The Picture of Dorian Gray)場景自維多利亞時期的倫敦移到了六七零年代的台北,譯寫成屬於自己時代的《杜連魁》。藉由時空的轉置,王大閎不只讓我們看見一則關於人性的共通寓言,更將其美學思考以及對台北的觀察埋藏在小說情節中。2021年,由文心藝術基金會策畫出版、王大閎建築研究與保存學會攜手合作,全新製作。

本系列講座基金會特別邀請到楊佳嫻(國立清華大學中國文學系 副教授/作家)進行策劃,由文學觀察的角度剖析,將《杜連魁》介紹給當前的台灣,並討論閱讀經典作品對於現代讀者的意義;同時藉由作品中展現出王大閎先生對所處時代之思考,帶大家從建築以外的角度,再次「接近王大閎」。

講座將迎來第三場,邀請到羅仕龍(國立清華大學中文系 副教授)與陳碩文(國立政治大學中文系 助理教授),針對《杜連魁》書中的異國情調及文化翻譯進行討論。兩位講者都是歐洲文化如何傳遞到台灣與中國的專家,異國風情驅動與構造文學的新天地,更是他們關注的焦點。《杜連魁》裡滲透了什麼歐洲元素?又帶給台灣讀者什麼樣的歐洲形象?王大閎對於美的耽溺,如何連結他的寫作與翻譯?

從西方到東方,從倫敦到臺北,《杜連魁》透過再書寫移植他者的生命經驗和感受。而王大閎也藉由重新檢視自身「中西合併」文化殊性,省思自我與他者衝突中,文化的識別、認同、歸屬、衍異與競爭等種種議題。期許讀者們在讀完《杜連魁》之際,能夠在不同文化的對應下體會各自底蘊的深厚之處。

活動回顧

一部文學作品可以以很多方式重獲新生,其中之一是透過翻譯接觸到更多人,通過文字的魅力,將人吸引進一個異文化的新世界;不同背景的讀者亦可以從中找出共鳴,在這個愈發對立的時代,打開溝通的可能性。年少即留學歐洲的王大閎,自學生時期就培養了廣泛閱讀的興趣,對於許多啟蒙時期以來的重要作家,如伏爾泰、波特萊爾等,皆有所涉略。後來即使建築師工作繁忙,他依舊維持著閱讀習慣。身為一位受歐洲文化陶冶、中西合璧的知識分子,王大閎有著東方的人生態度同時懂得西方的生活享受,一生不斷透過創作,在東與西、新與舊之間尋求自身的文化定位。添加了許多王大閎自身想像與典故引用的《杜連魁》,並非對王爾德原著的如實翻譯,或許他在「譯」與「未譯」之間,抒情言志之寄託。與他的作品進行對話的過程中,從改動的情節中可以猜測到很多可能性,有機會發現自己所不知的王大閎,這便是作為當代讀者重新閱讀其作品的意義之一。