書展沙龍|作品性—圍繞展亭的對話

主講

感想工作室 2024年北美館第11屆X-site計畫首獎

沈庭增 沈庭增建築製作 主持建築師

地點

文心藝所(台北市內湖區民權東路六段180巷10弄6號)

費用

$300(含書店入場費與咖啡一杯)

活動內容

每年於英國倫敦肯辛頓花園舉辦的「蛇形藝廊夏日展亭」可視為建築圈萬眾矚目的焦點。自2000年英國建築師札哈.哈蒂(1950-2016)受邀為其設計一座「帳篷」開始,夏日展亭的建築計畫開始成為藝廊例行性的委託創作。先後有伊東豊雄(2002)、奧斯卡.尼邁耶(2003)以及雷姆.庫哈斯(2006)等耳熟能詳的重要建築師參與,近年亦有不少新銳建築師如2022年普立茲克獎得主弗朗西斯.凱雷(2017)、堪稱最年輕獲選人的女建築師芙烈達埃.斯科貝多(2018)以及將在今年帶來全新設計的韓國建築師曹敏碩,陸續在這塊如茵的綠地上創造出一座座濃縮並再現了建築師代表性設計語彙的空間。

而2014年的夏天開始,由臺北市立美術館所舉辦的「X-site計畫」幾乎每年都會由新銳建築師、藝術家團隊在美術館前的戶外廣場搭起歷時一至三個月不等的獨特「建造」,與蛇形藝廊夏日展亭的出發點相若,X-site 計畫同樣聚焦充滿實驗性的臨時空間,更應運城市廣場特有的公眾脈動與整體性,展現出截然不同的風貌。

本次文心藝所主題書展特別邀請2024年北美館第11屆X-site 計畫首獎得主感想工作室與沈庭增建築製作主持建築師沈庭增,以「作品性——圍繞展亭的對話」為主題,從今年夏天矗立於北美館廣場上的《林木林》(Analogue Forest)出發,並透過相關選書,展開一系列對於展亭從附屬建築邁向自立的完整空間,橫跨藝術、裝置與建築多重領域的探討。

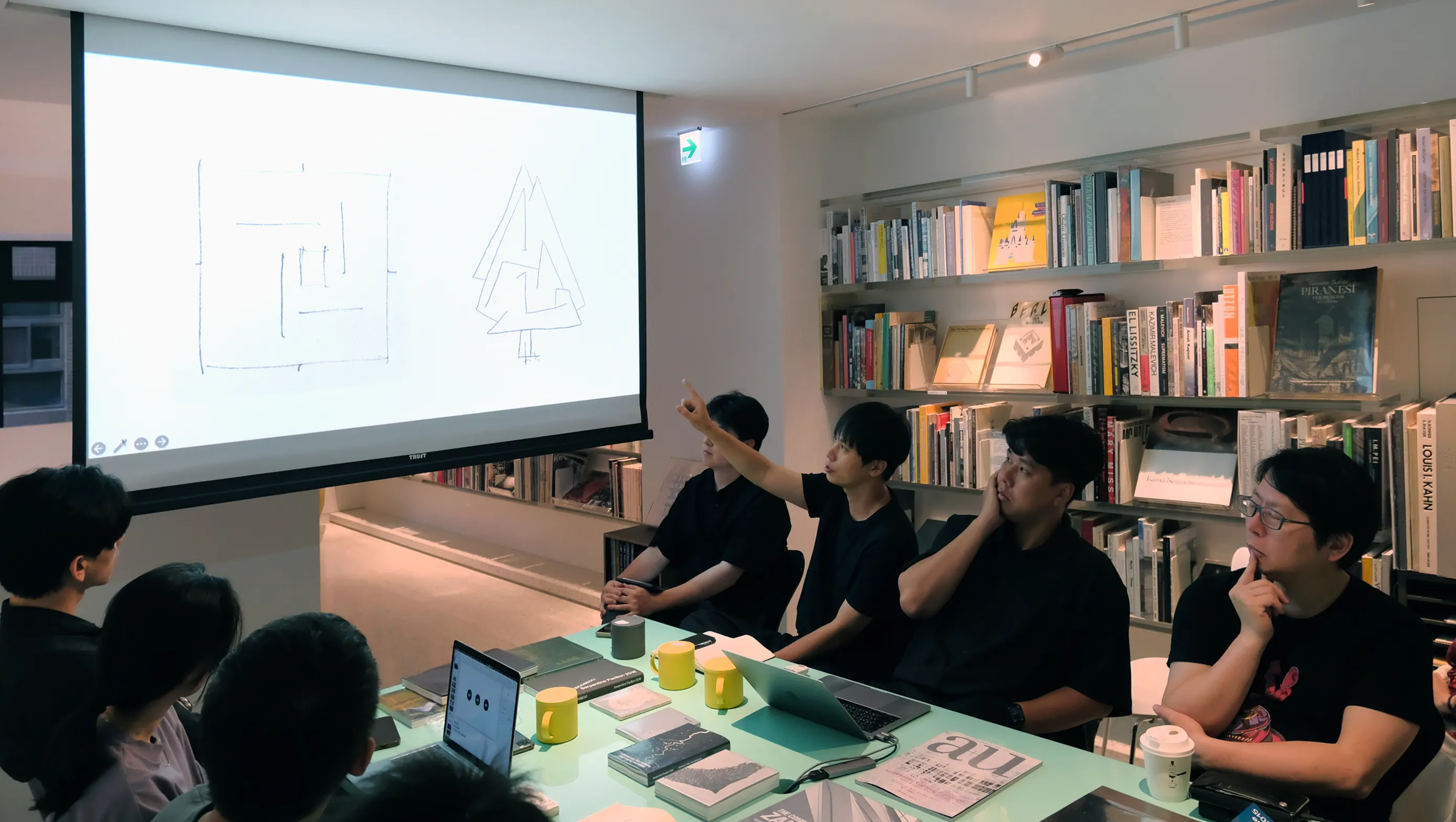

活動回顧

書籍記錄建築的演進,書店則成為新銳建築團隊的養成平台。2024年 X-site 計畫首獎團隊—感想工作室,其成員分別居於歐洲、日本與臺灣,因熱愛設計、書籍,透過書展、研究與沙龍活動而相識,凝聚成合作團隊。本次對話聚焦於感想工作室2024年的作品〈林木林〉與2016年沈庭增的〈浮光之間〉,探索同一基地上不同設計思維的碰撞與交流。〈林木林〉以「在廣場上建造盡可能大的建築」為核心構想,透過工程結構、建築元素與尺度的運用,創造出讓觀眾感知並記憶的建築體驗。其結構、材質與場域的緊密結合,營造出如森林般的動態空間。沈庭增指出,基地限制通常來自外部,但感想工作室在設計過程中加入內部限制,形成清晰的設計邏輯,為作品注入新的可能性。這些經驗展現了 X-site 計畫、蛇形藝廊與 MoMA PS1 等展亭計畫的獨特價值。做為短暫存在的空間,展亭或許缺乏了建築追求永恆的命題,但它並不會因為這個限制而陷入稀缺,反而因此得到解放,賦予設計師更純粹的可能性去實踐並展示自己的想法。