.webp)

BOOKTALKS|藝術家書籍系列 — 艾德.魯沙

主講

蔡胤勤 書籍藝術研究者/策展人

地點

文心藝所(台北市內湖區民權東路六段180巷10弄6號)

費用

$500(含書店入場費與手沖咖啡一杯)

活動內容

「藝所沙龍」 邀請 PAPER MATTER 創辦人 — 蔡胤勤 擔任年度選書人,亦就文心藝所藏書,合作「Artists’ Books Series」講座。本系列講座旨在以探討空間性(spatiality)的藝術家書籍(Artists’ books)作品之個體藝術家深論為座標,討論對象橫跨六七〇年代的先驅,乃至當下仍以出版作為藝術實踐的藝術家,以被視為媒介/媒體的藝術家書籍作品實體翻閱與內容研討,剖析書籍結構及其生成邏輯,如何作為創作計劃的互補抑或節點;易言之,藝術家為什麼做書?其觀念又是如何流淌在其中,遂成為藝術理論家/策展人 Lucy Lippard 所謂的邁向公眾之最佳媒材。

“ I want to be the Henry Ford of book making. ” — Ed Ruscha

美國藝術家艾德.魯沙(Ed Ruscha, 1937- )曾因1961年訪問歐洲,在他所謂「街頭上的⼩書攤」中看到展台上待售的書籍,那些具有「非商業外觀,⼀種少⾒的、清晰的設計」的冊⼦促使他產⽣書籍作為觀念載體的靈感,更因為 1965 ⾄ 1969 年於《藝術論壇》(Artforum)雜誌擔任版⾯設計總監的緣故,對紙本及其邁向公眾的出版特質情有獨鍾,遂使他想成為製書界的「亨利.福特」。

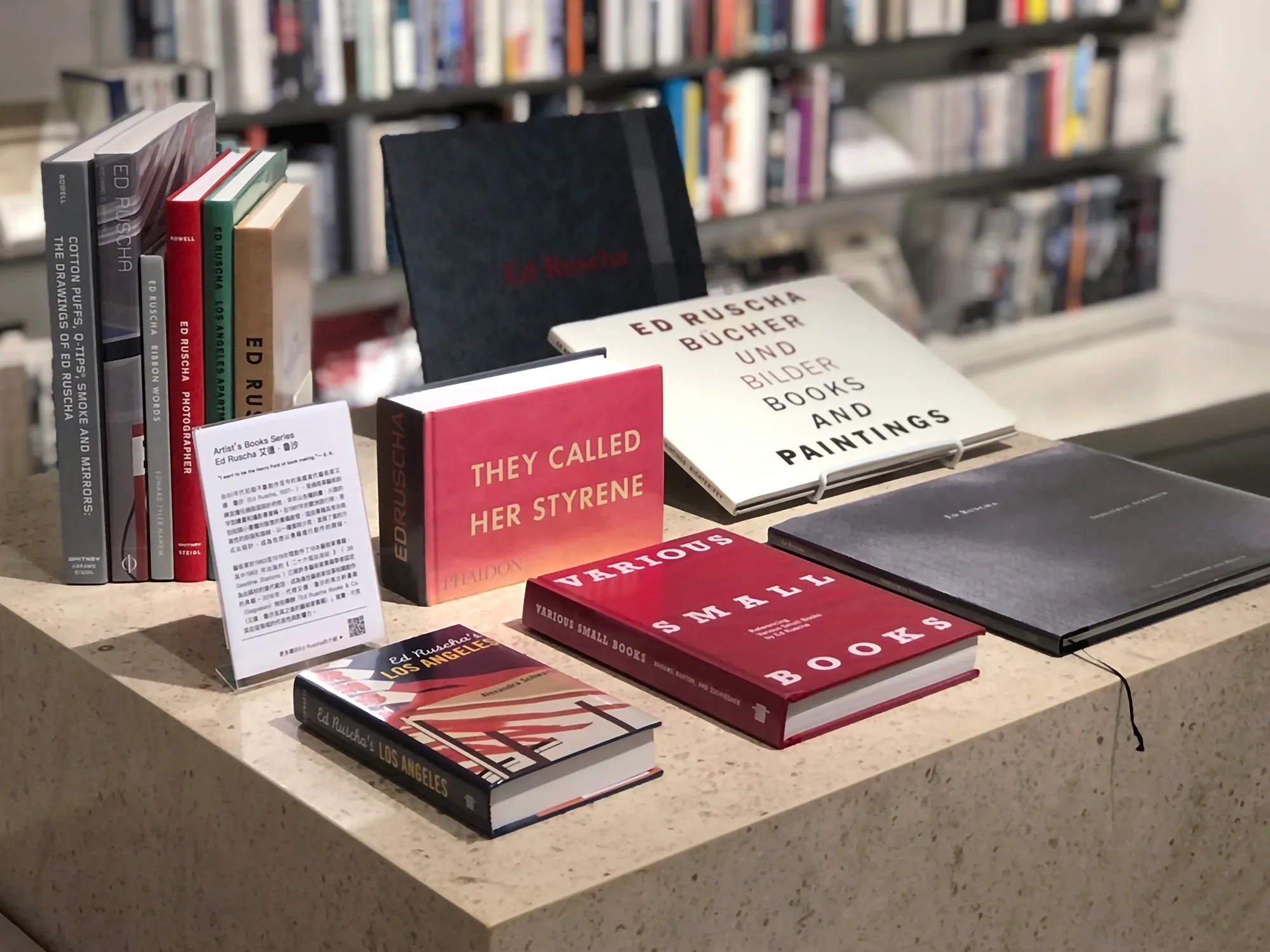

綜觀歷史,他在 1963 年所創作的《⼆⼗六個加油站》(26 Gasoline Stations)⼀書已被許多藝術家書籍學者認定為此媒材的當代範型(paradigm),成為後世藝術家從事相關創作的典範;該書出版五⼗年後,代理艾德.魯沙的⾼古軒畫廊(Gagosian)更替他舉辦了 Ed Ruscha Books & Co. ⼀展,這檔名為「艾德.魯沙及其之後的藝術家書籍」展覽,便可⾒其藝術家在該領域的代表性與影響⼒。

本講座將剖析艾德.魯沙在 1963 - 1978 年間所創作的 16 本藝術家書籍以及和書籍息息相關的繪畫作品之間的關係。也因其藝術的訓練植根於商業藝術並⽣活在陽光明媚的加州,促使他運⽤許多消費社會以及好萊塢⽂化的視覺符碼在書籍當中,內容將從普普藝術、觀念藝術和極簡主義的脈絡進⾏鋪陳,深入討論艾德.魯沙的作品及其影響和當代藝術家書籍的源起。此外,藉這難得的機會,參與者可於現場翻閱藝所書店典藏之原作。

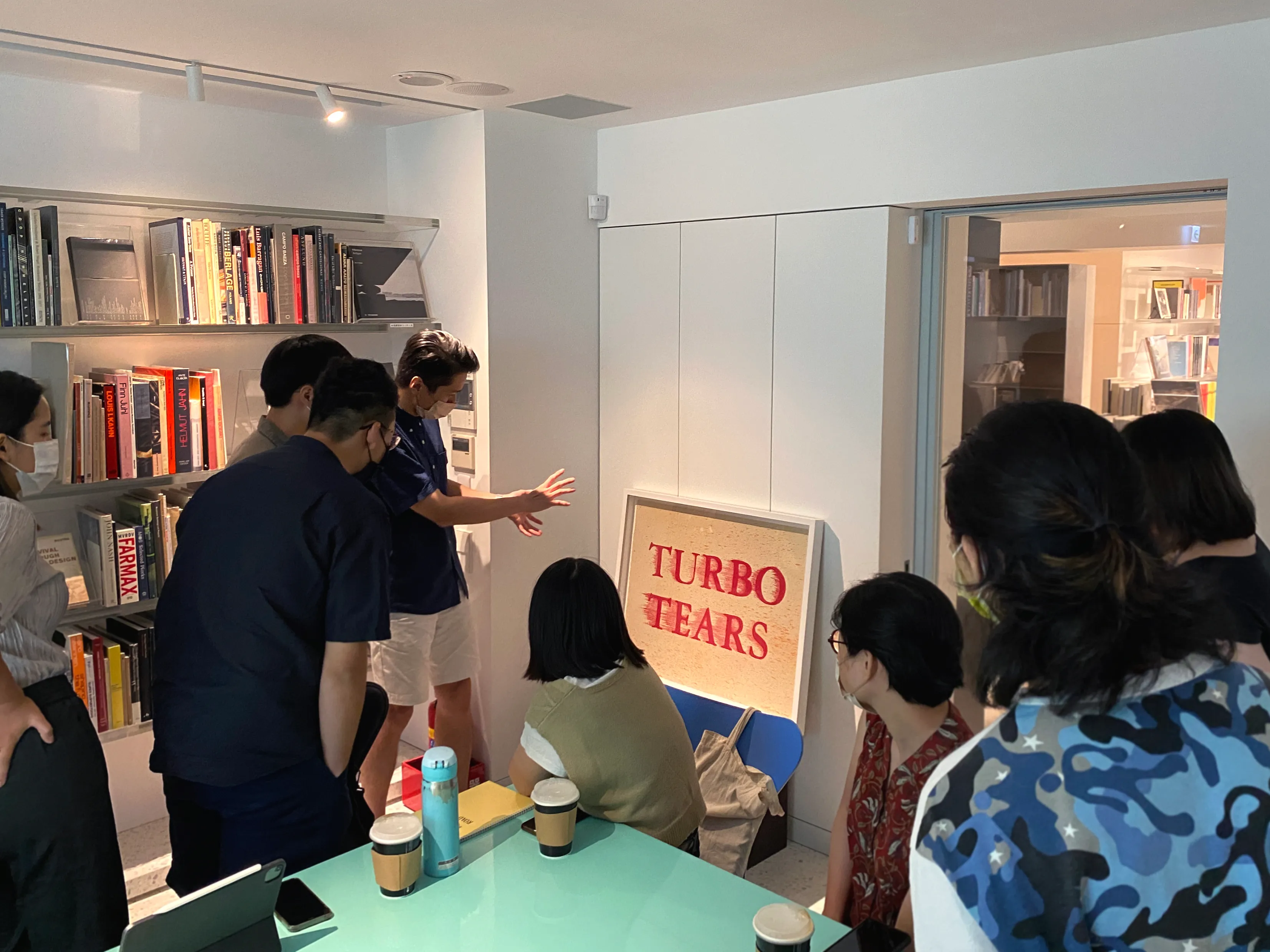

活動回顧

19歲移居洛杉磯,平面設計出身的艾德.魯沙(1937-),早期便有關於書籍製作的大膽宣言「我想成為書籍製作界的亨利.福特」,顯露出其試圖以相對廉價且易於批量生產的出版品來實現藝術民主化的理想。魯沙創作的時代背景大致有三個面向:1960年代美國垮掉的一代與汽車文化在公路上的相會;影視、流行作品中誕生的普普藝術;以及觀念藝術教父賽斯.西格洛布(1941-2013)於1968年匯聚七位藝術家所出版的紙上展覽《Xerox book》(1968)。

講者蔡胤勤以《二十六個加油站》(1963)一書為切入點,探討這位創作者如何透過「藝術家書籍」建立起深具影響力的創作範型,並將16本魯沙在1963至1978年間創作的書籍分為三大類:「洛杉磯建築/都市現象」、「日常生活/現成物搜集」與「圖文敘事/攝影小說」。在展覽影像、創作故事與理論說明的搭配下,講者揭示魯沙將攝影作為行動、觀念藝術的紀錄性載體,而非美學本體的「冷面」意識,進而與其代表性的文字、繪畫相結合,延伸出布魯斯・瑙曼(1941-)、邁克爾.斯諾(1928-2023)與高橋本(1962-)等一眾藝術家的致敬與再創作,這些書頁在時空中的序列與留白,亦持續引發人們對於書籍、藝術、攝影乃至建築的多重想像。

.webp)