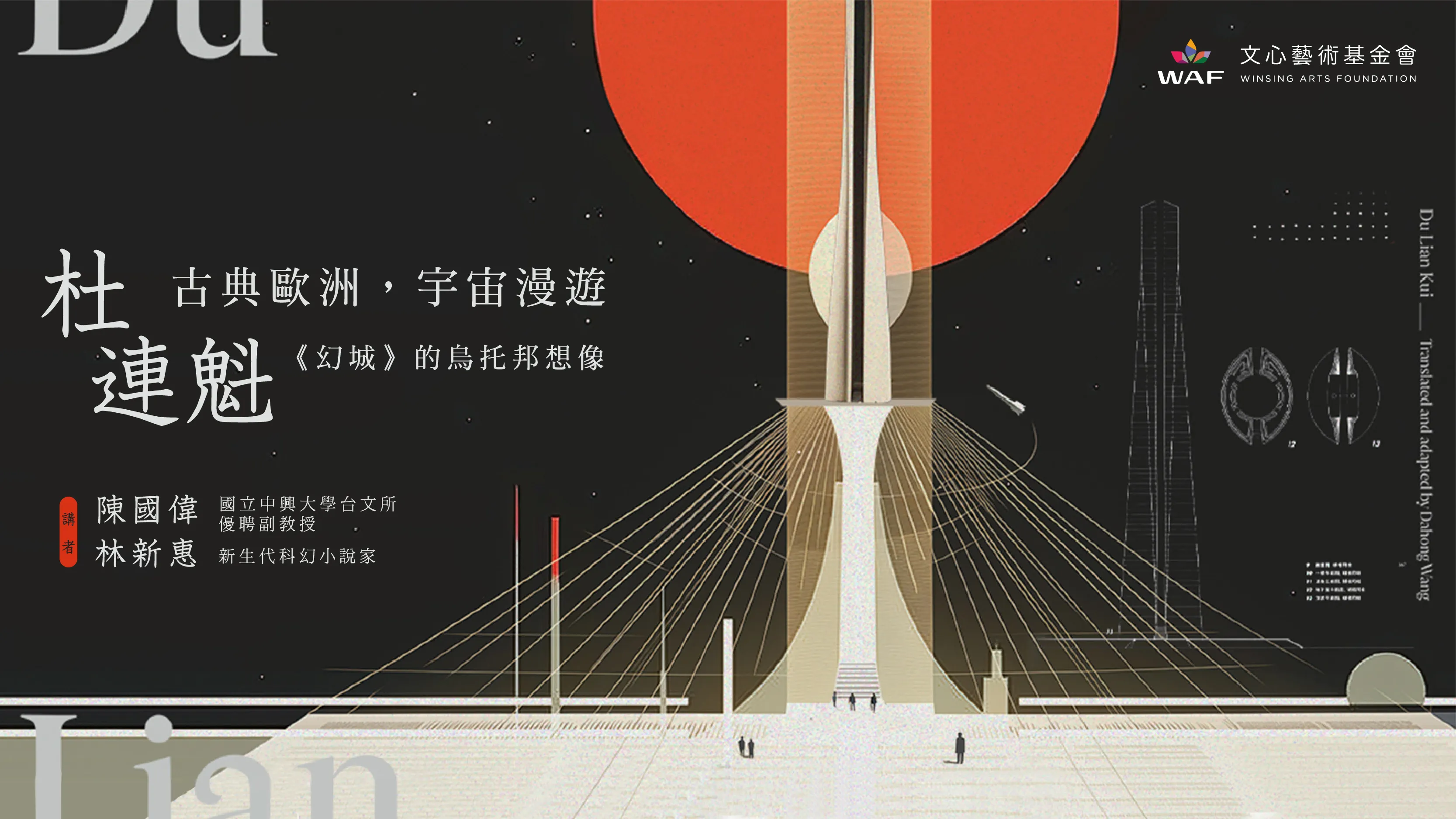

奇美拉文學沙龍|古典歐洲,宇宙漫遊──《幻城》的烏托邦想像

主講

陳國偉 國立中興大學台文所 優聘副教授

林新惠 新生代科幻小說家

主持

楊佳嫻 國立清華大學中國文學系 副教授/作家

地點

王大閎書軒(台北市中山區中山北路三段153號)

費用

$150(可折抵購書)

活動內容

戰後台灣第一代建築師王大閎,以十年光陰將王爾德的經典小說《格雷的畫像》(The Picture of Dorian Gray)場景自維多利亞時期的倫敦移到了六七零年代的台北,譯寫成屬於自己時代的《杜連魁》。藉由時空的轉置,王大閎不只讓我們看見一則關於人性的共通寓言,更將其美學思考以及對台北的觀察埋藏在小說情節中。2021年,由文心藝術基金會策畫出版、王大閎建築研究與保存學會攜手合作,全新製作。

本系列講座基金會特別邀請到楊佳嫻(國立清華大學中國文學系 副教授/作家)進行策劃,由文學觀察的角度剖析,將《杜連魁》介紹給當前的台灣,並討論閱讀經典作品對於現代讀者的意義;同時藉由作品中展現出王大閎先生對所處時代之思考,帶大家從建築以外的角度,再次「接近王大閎」。

11月講座將迎來尾聲,最後一講邀請到陳國偉(國立中興大學台文所 優聘副教授)與 林新惠(新生代科幻小說家)進行對談分享。除了《杜連魁》以外,會著重討論王大閎先生的科幻小說《幻城》。王大閎先生從1940年代開始撰寫這部作品,直至2000年擱筆。在其94歲的生日宴上,因建築師阮慶岳的邀約出版,由王秋華老師進行翻譯,這部橫跨60年的作品才得以問世。

從民國60年代的上海與台北,穿越時空來到千年後的外太空,邀請讀者一起透過這部作品探討台灣文學中的科幻寫作與烏托邦想像。

活動回顧

在《杜連魁》出版的三十多年前,王大閎開始撰寫《幻城》,2000年擱筆後,直到2011年,這部創作歷程橫跨六十年的作品才終於正式出版。與《杜連魁》不同,它是一部由王大閎完整創作的科幻小說。故事雖設定在未來,卻大力著墨過去,也不具一般太空作品中偉大的冒險任務或奇異的外星民族,在烏托邦似的太空船上,僅有的幾個角色之間進行著對藝術、哲學和時間的討論——如此的架構奠定了作品的非典型性。以科幻的形式為皮,透過太空船上彷彿歲月凝滯的現世、主角線性發展的前世回憶、以及五度空間概念下的夢境,《幻城》內涵了許多關於時間性、神性、生命的意義等的辯證。文字之中似乎透露了王大閎對線性時間的抗拒,呼應他在1940年代赴美國求學期間,對於時間、目的性的質疑及反思。正因線性時間關係不明的敘事架構,開放性便由此而生。從《杜連魁》1960年代的臺北,來到《幻城》千年後的外太空,王大閎的兩部小說,各自提供了讀者不同的思考維度,去重新審視生命的狀態與時間的關係。