包浩斯百年暨王大閎先生逝世一週年紀念系列演講|主題二:臺灣建築與包浩斯- 王大閎 在密斯的極簡禁欲中探尋傳統

2019-06-11

Tue

.

19:00

-

21:00

主講

徐明松 建築史學者、銘傳大學建築學系助理教授

地點

王大閎書軒(台北市中山區中山北路三段153號)

費用

單場講座$500,含書軒精心小點(三明治、甜品、飲品),活動現場購書享9折優惠。

活動內容

今年適逢包浩斯(Bauhaus, 1919-2019)一百年,同時也是王大閎先生逝世一週年。台灣深受包浩斯影響的三位建築師,王大閎、陳其寬與張肇康,他們分別以不同的方式為戰後的台灣現代建築的發展作出貢獻。儘管時間更迭,先人已逝,今天回頭再細看他們留下的作品,仍令人驚訝其作品的文化深度,值此百年慶,我們有必要反省前人到底為我們遺留些什麼重要的文化資產,本系列四場演講就是我們意圖深刻反省的開端。本場講題為「主題二:台灣建築與包浩斯- 王大閎 在密斯的極簡禁欲中探尋傳統」。

Read more

Read less

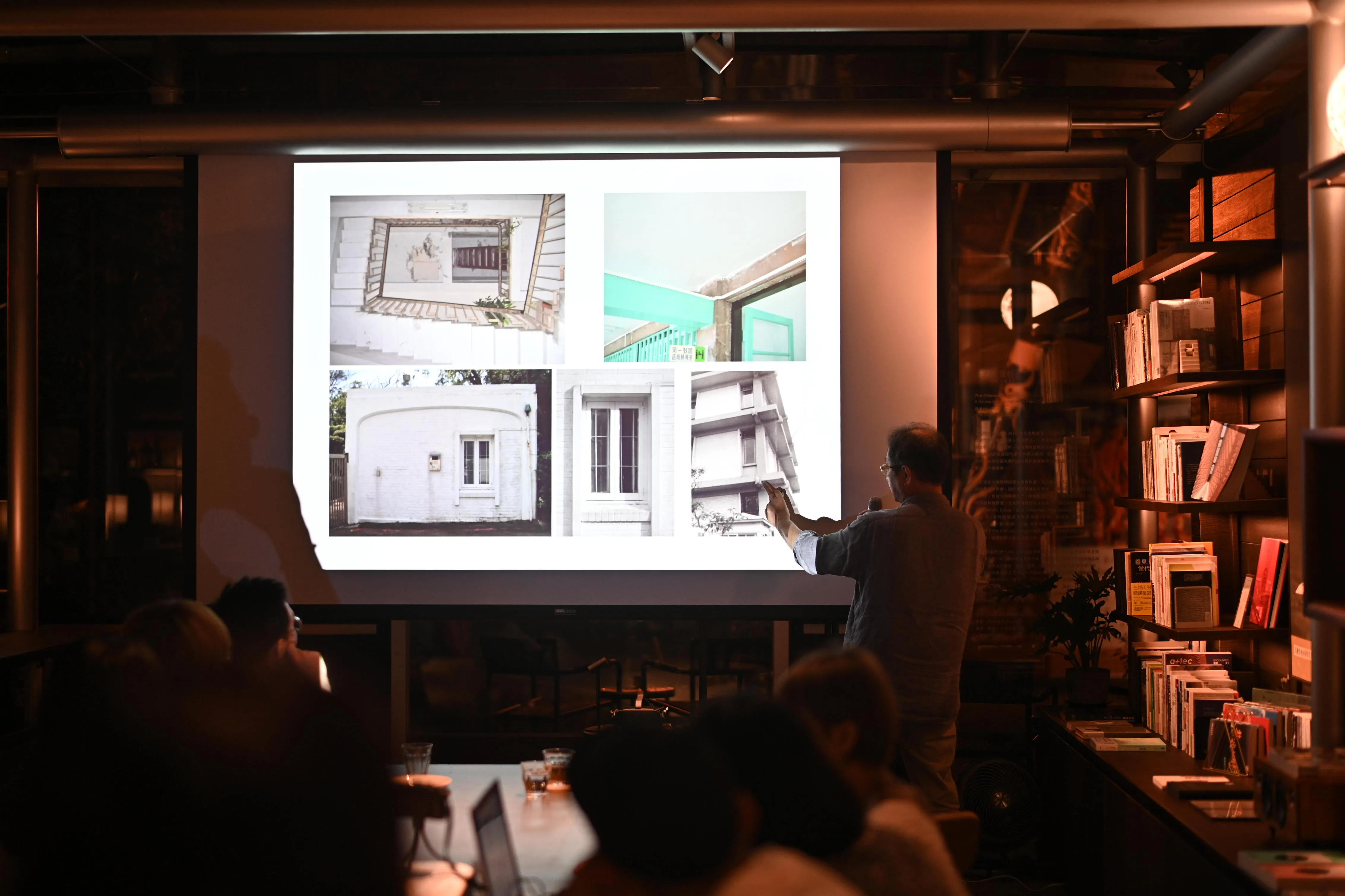

活動回顧

王大閎的童年期間居住於蘇州,在傳統文化的浸潤中成長;十三歲時因父親到海牙就任常設國際法院法官,開啟他長達十七年歐美求學及工作的日子,居住於法國、瑞士、英國、美國等地,享受著精緻的物質與精神生活,一直到1947年才離開恩師葛羅培斯所任教的哈佛。東西方文化的紮實養成以及包浩斯的影響,使得他的建築作品,自然而然地將極簡的現代空間揉合濃厚的東方情調;他自述自己的設計原則是化繁為簡,將複雜的設計整合成純粹的形式,並推到極致,既來自他對密斯凡德羅「少即是多」的共鳴,也接近道家的哲學,成為融合傳統與現代的一束建築光譜。回國後內戰持續,隨著國民政府撤退來臺,王大閎也於1952年末來到臺灣,從此再沒離開。而他一生的興衰與轉變也正是時代變動的一面鏡子——受到政治操作的社會現實,加上資本主義無法共鳴深層其內斂細緻的美學,都是王晚年鍾情於登錄月球紀念碑與文學創作的原因。

Artist Biography