書展沙龍|有關輕盈—卡爾維諾與黑達克的梅杜莎

主講

龔書章 建築師、國立陽明交通大學建築研究所 教授

主持

漆志剛 實踐大學建築設計學系 副教授、「建築與書的友誼」策展人

地點

文心藝所(台北市內湖區民權東路六段180巷10弄6號)

費用

$300(含飲料一份)

活動內容

時間你的腳步追隨的不是雙眼所見的事物,而是內心的、已被掩埋的、被抹掉了的事物。——卡爾維諾《看不見的城市》

想像和慾望,藏於儀式、歷史、生活,看似無形,而顯於文字、建築。從小說家卡爾維諾的《看不見的城市》,到建築師黑達克的《梅杜莎的假面》,他們如何保持輕盈和藏匿,不正視梅杜莎的目光,避免因觀看而石化,讓存於現實的種種細部、讓存在心中的片斷記憶、在放蕩與睿智之間、逸樂與犠牲之間徘徊,經由層層的映射敘事,找到他方。

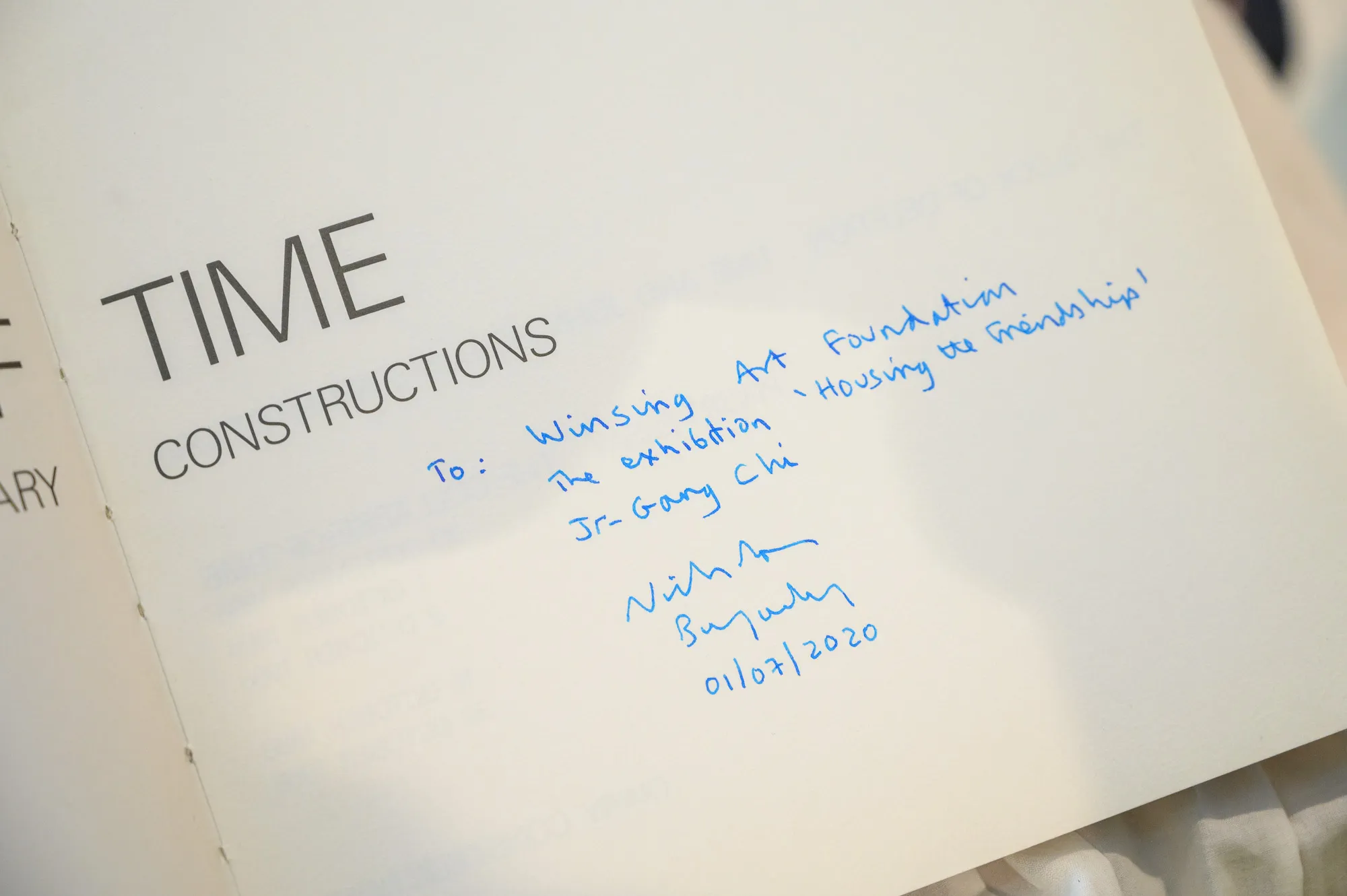

7月26日文心藝術基金會邀請龔書章老師以「有關輕盈—卡爾維諾與黑達克的梅杜莎」為題,和我們在文心藝所談關於黑達克建築的故事,並且與這次「建築與書的友誼」策展人漆志剛、以及年輕世代的建築創作者林念穎、陳怡君、邱元甫在龔書章老師演講後對談。

活動回顧

約翰.黑達克的創作疊加了心理學、哲學與神話等包羅萬象的元素,因此成為引人入勝卻又厚重難解的建築課題,主講人龔書章試圖透過卡爾維諾在《給下一輪太平盛世的備忘錄中》(1988)有關「輕盈」的論述,帶領大家重新審視黑達克作品中看似無窮無盡的參照和隱喻。黑達克三部曲中的第一輯——《梅杜莎的面具》(1985)書名來自希臘神話中視線能將人石化的蛇髮女妖的故事,描述面對美的誘惑與自身的慾望時,如何避免直面主題而定型,而藉由對現實的映照來投射出真正的本體,正如同柏修斯倚仗青銅盾牌上的反射而取勝。而在卡爾維諾另一本著作《看不見的城市》(1972)中,馬可.波羅以55座不存在的城市組合出關於威尼斯空間記憶的精神整體;閱讀黑達克的著作,好比揭下其宛如「假面」般散落於書中與世界各地的繪畫、建築,進而遁入創作者內在思想的一段旅程。龔書章亦介紹了黑達克代表性的建築「角色」——鐘塔,以及在紙上作品〈蘭開斯特/漢諾威假面舞會〉(1980-82)中別具一格的「朗讀劇場」,突顯出其符號般的建築圖面背後,對人與空間的共性想像。