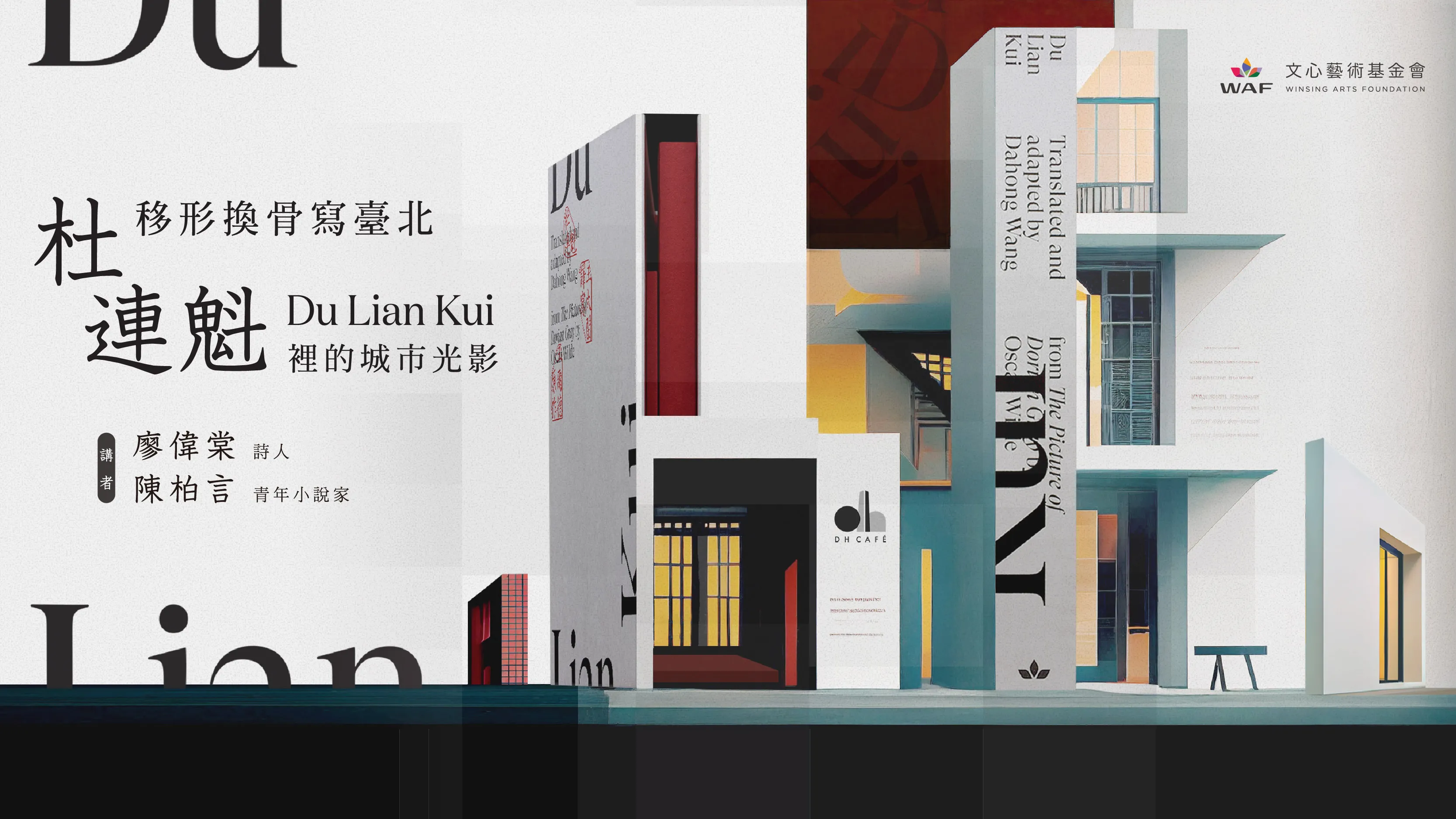

奇美拉文學沙龍|移形換骨寫臺北——《杜連魁》裡的城市光影

主講

廖偉棠 詩人

陳柏言 青年小說家

主持

楊佳嫻 國立清華大學中國文學系 副教授/作家

地點

王大閎書軒(台北市中山區中山北路三段153號)

費用

$150(可折抵購書)

活動內容

戰後台灣第一代建築師王大閎,以十年光陰將王爾德的經典小說《格雷的畫像》(The Picture of Dorian Gray)場景自維多利亞時期的倫敦移到了六七零年代的台北,譯寫成屬於自己時代的《杜連魁》。藉由時空的轉置,王大閎不只讓我們看見一則關於人性的共通寓言,更將其美學思考以及對台北的觀察埋藏在小說情節中。2021年,由文心藝術基金會策畫出版、王大閎建築研究與保存學會攜手合作,全新製作。

本系列講座基金會特別邀請到楊佳嫻(國立清華大學中國文學系 副教授/作家)進行策劃,由文學觀察的角度剖析,將《杜連魁》介紹給當前的台灣,並討論閱讀經典作品對於現代讀者的意義;同時藉由作品中展現出王大閎先生對所處時代之思考,帶大家從建築以外的角度,再次「接近王大閎」。

繼上回為大家揭開序曲,第二場講座邀請到 廖偉棠(詩人)與 陳柏言(青年小說家)從其寫作經驗與閱讀《杜連魁》後的想法出發,分享他們如何透過文字帶出他們對台北的街道與城市觀察。

活動回顧

描寫城市的文學作品,可說是把時間包含進去的空間經驗,閱讀時往往可以體驗到時空間的複合轉變。王大閎在將《格雷的畫像》譯寫成《杜連魁》的過程中,透過細膩的細節調換,把故事舞台從維多利亞時期的倫敦搬移至1960、70年代的臺北。書中不同章節呈現出對臺北的探索,王大閎在文本裡放入了時空背景、環境、建築以及他對於臺北的構想,不僅是改寫而是幾近原創地想像了整個故事。正是這種特殊的譯寫手法,為作品中增添了一股「詩性」。 此外,對應其它不同時期描寫臺北的文學,如白先勇的《臺北人》、講者廖偉棠的詩詞〈萬華/艋舺〉、〈碧潭〉與陳柏言的小說《溫州街上有什麼?》,讀者得以透過文學重訪文學,看城市如何成為文本與文本交織的迷宮,重新去思考城市空間。在瞬息萬變的當代,從對熟悉物件不同觀點的詮釋裡發掘一絲絲陌生感,才能時時更新對自身所處城市的認知。