search

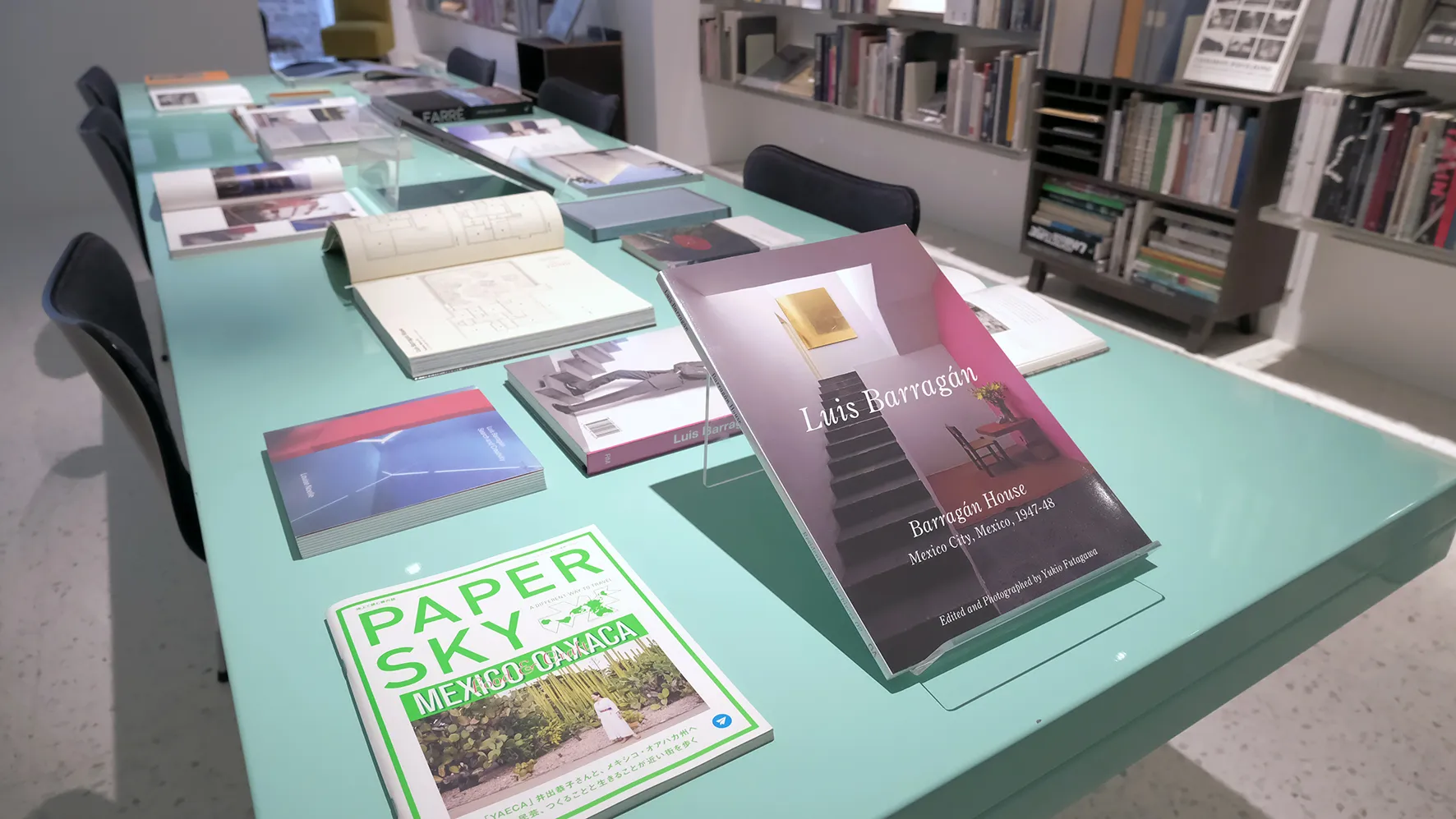

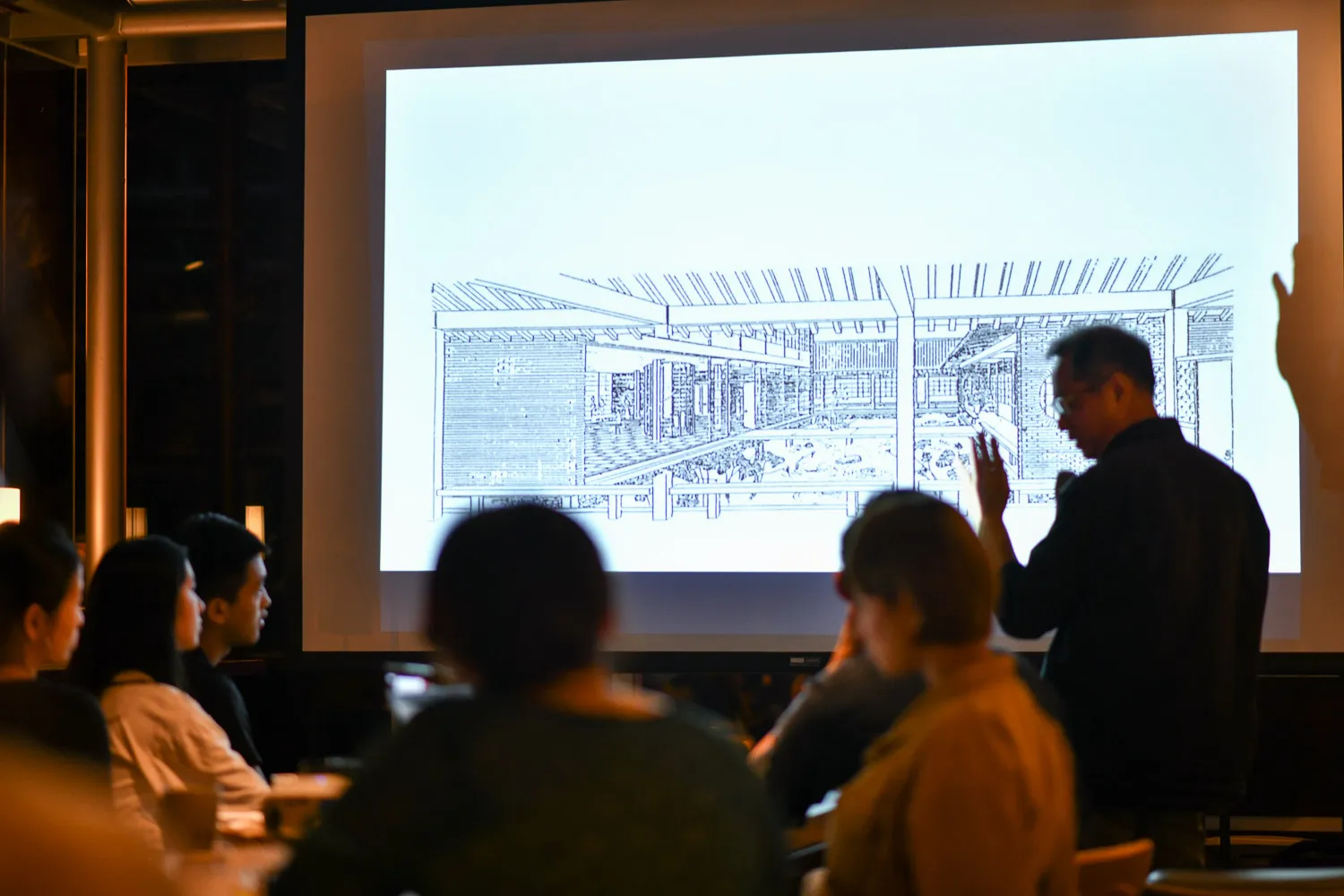

與嚴謹、耗時且受限較多的大型建築設計相比,臨時性空間的創作相對自由與彈性,為建築師提供了實驗性與藝術性設計的舞台。自2000年夏天以來,英國倫敦肯辛頓花園的「蛇形藝廊夏日展亭」便成為全球建築界每年矚目的焦點。這場年度盛會邀請來自世界各地、尚未在英國有實體建築作品的知名建築師,在無預算上限的環境中進行空間創作,呈現其獨特的設計視角。類似的項目還包括紐約PS1當代藝術中心的「青年建築師計畫」(1999–2019),以及受其啟發而創立的臺北市立美術館「X-site計畫」(2014–),這些計畫讓建築師得以探索更多元的創作可能,也吸引廣大公眾的關注。隨著2024年蛇形藝廊與X-site計畫展期的到來,文心藝術基金會策劃「展亭建築」書展,展出歷年代表出版品與建築師專書。藉由出版品的回望,討論建築與藝術的交互影響。書展期間亦邀請X-site計畫2016與2024年獲獎者親臨現場分享,讓臺灣的觀眾透過紙本與實體對談,參與這場持續在各地開花的建築對話。

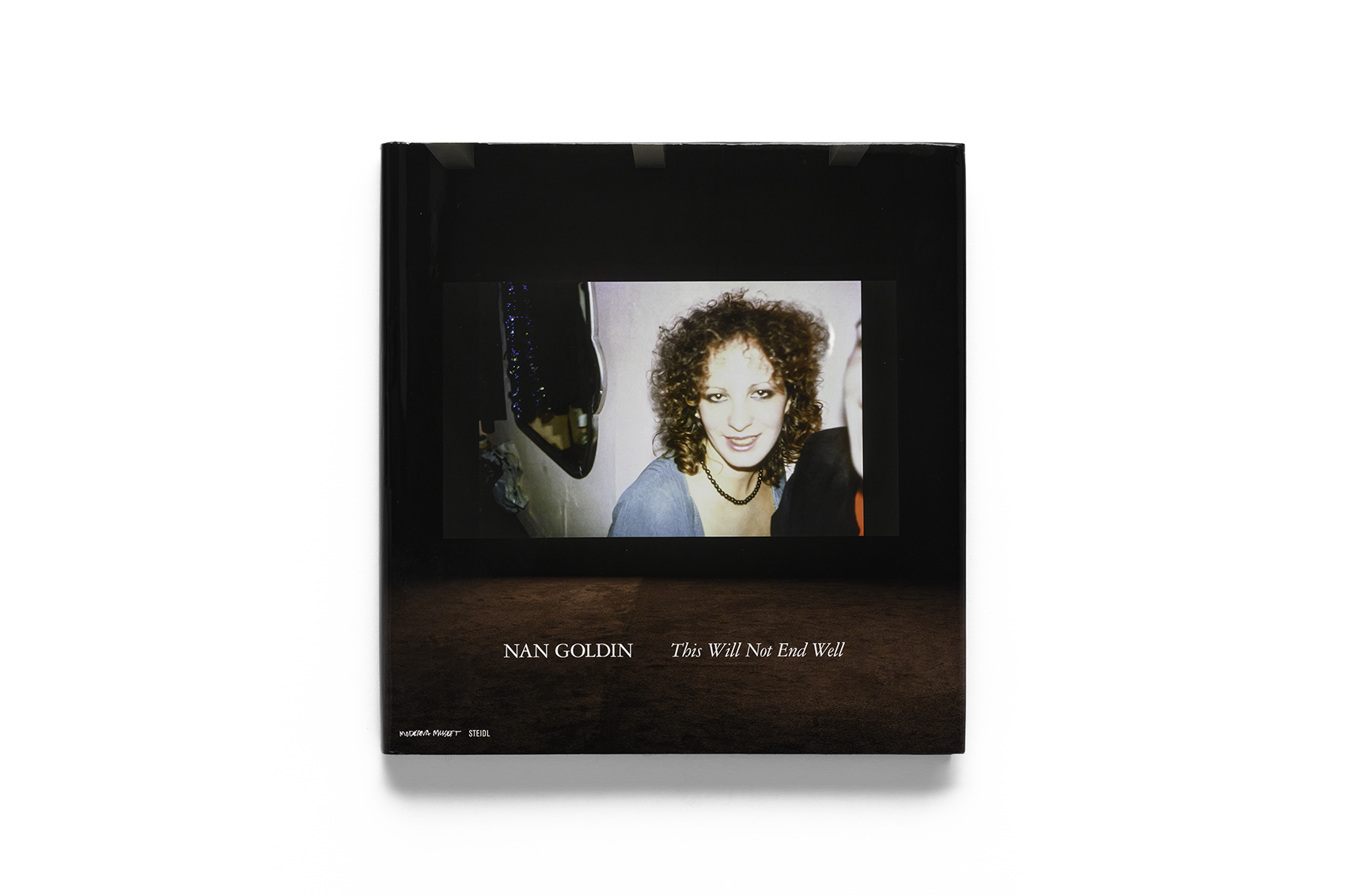

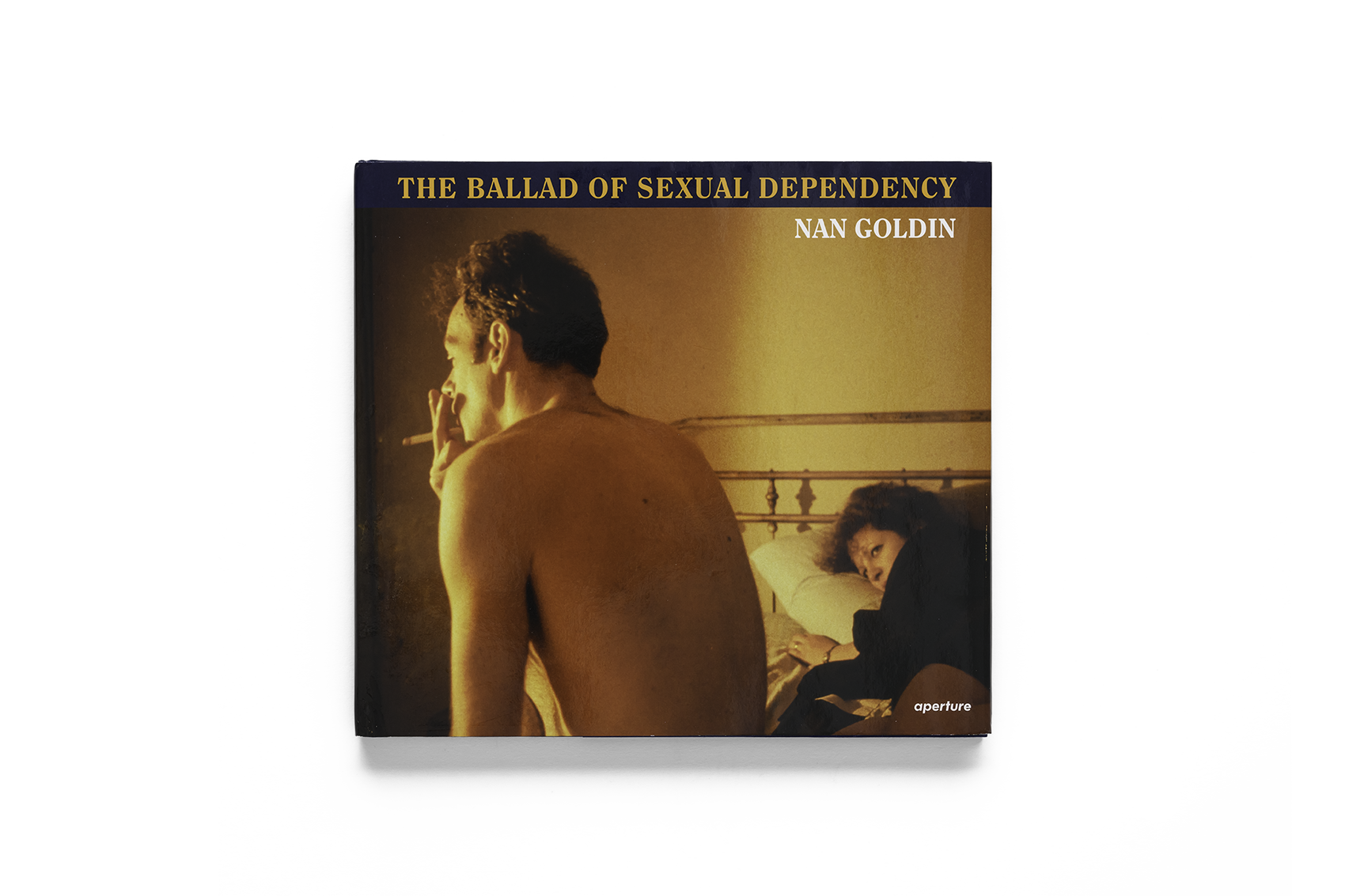

文心藝所此次展覽,展出了The Ballad of Sexual Dependency系列攝影,其中《Cookie Laughing, NYC》記錄了戈丁與摯友庫奇・穆勒的親密友誼。戈丁曾這麼形容她:「我曾經以為只要我拍得夠多,我就不會失去任何人。在認識庫奇的十三年裡,我為她拍了數百張照片,我把這一系列的照片放在一起,好讓她留在我身邊,但事實上,這讓我知道我失去了多少。」,從1976年相識,直到1989年穆勒因愛滋病去世為止,戈丁持續紀錄與穆勒相處的時光,由此可見兩人之間深厚的關係;《Cupid with His Wings on Fire, Le Louvre》是戈丁從2010年開始的Scopophilia系列,她拍攝展示於羅浮宮的雕塑與繪畫,或將這些圖像與她自己的攝影放在一起,描繪從過去到現在關於慾望、身體與性之間的聯繫; 展覽中也包含2022年戈丁首次參加威尼斯雙年展的錄像作品《Sirens》,透過希臘神話人物賽蓮的隱喻,與對黑人模特兒丹耶爾.露娜的致敬,傳達身心的感官和狀態。攝影是戈丁向世界證明一切經歷的媒介,她的作品關乎於不安定又迷人的時代、她的家庭、她的過去,也展露了戈丁想保留人們生活意義的慾望,賦予她所看到的美麗與力量於其中。

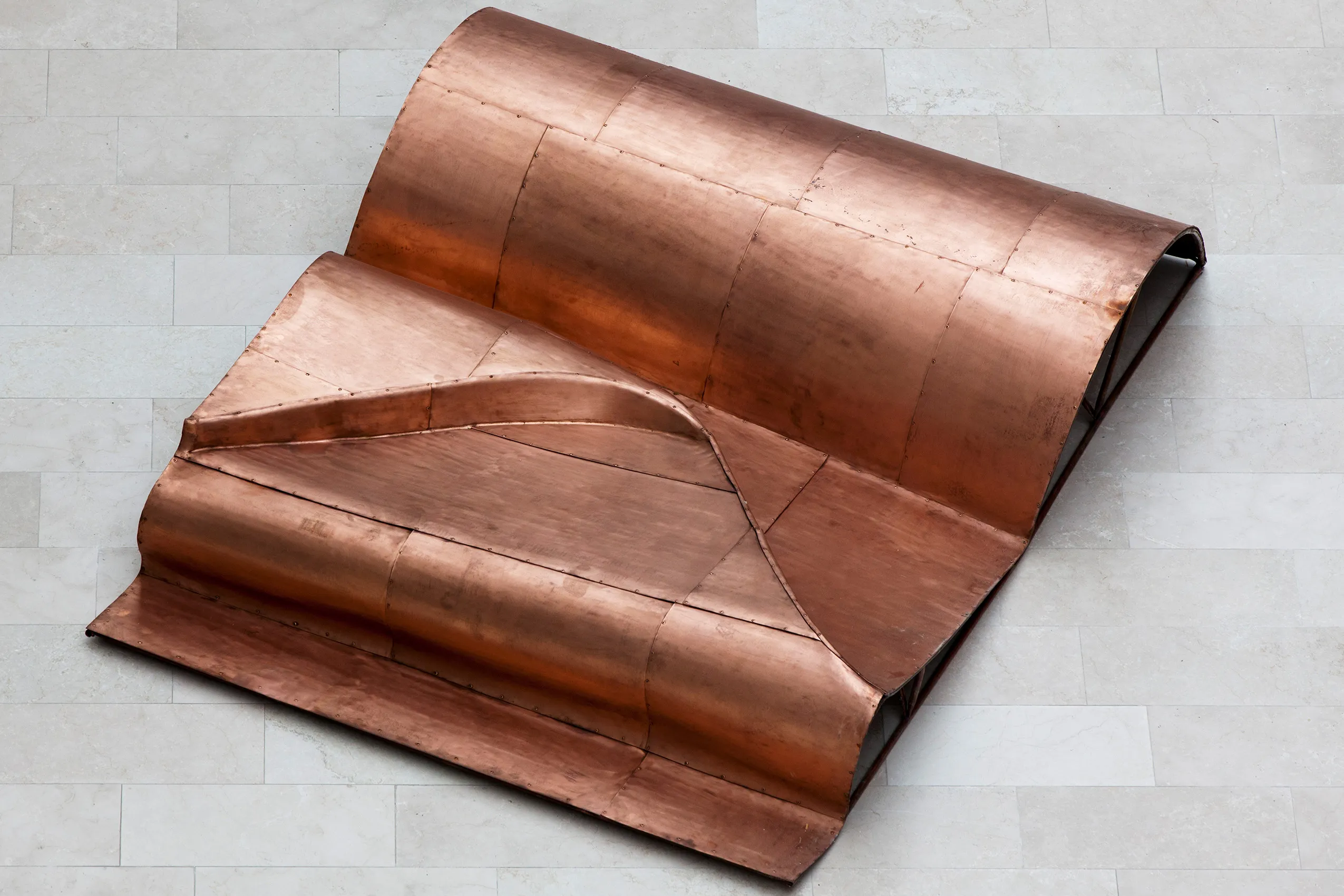

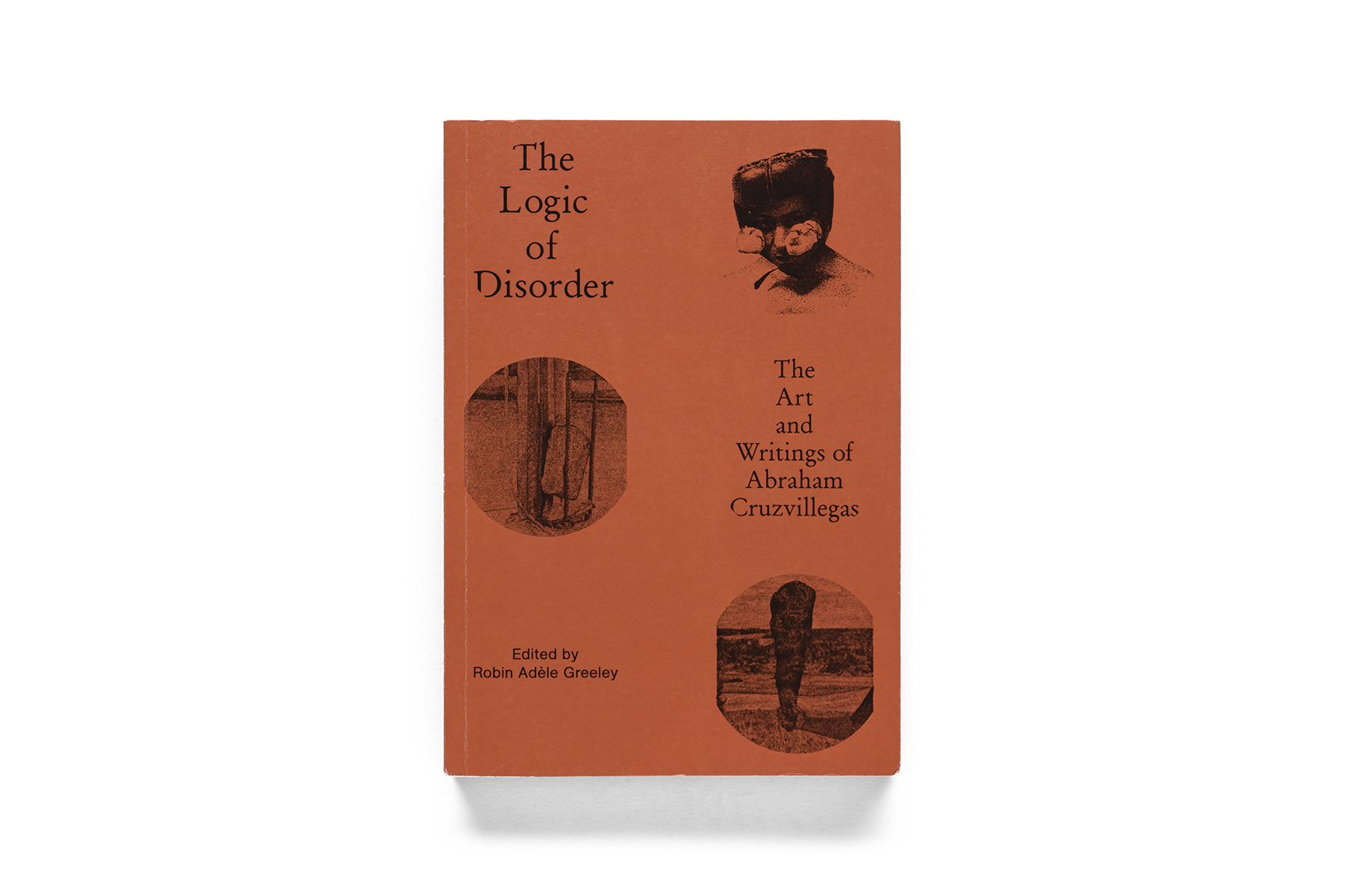

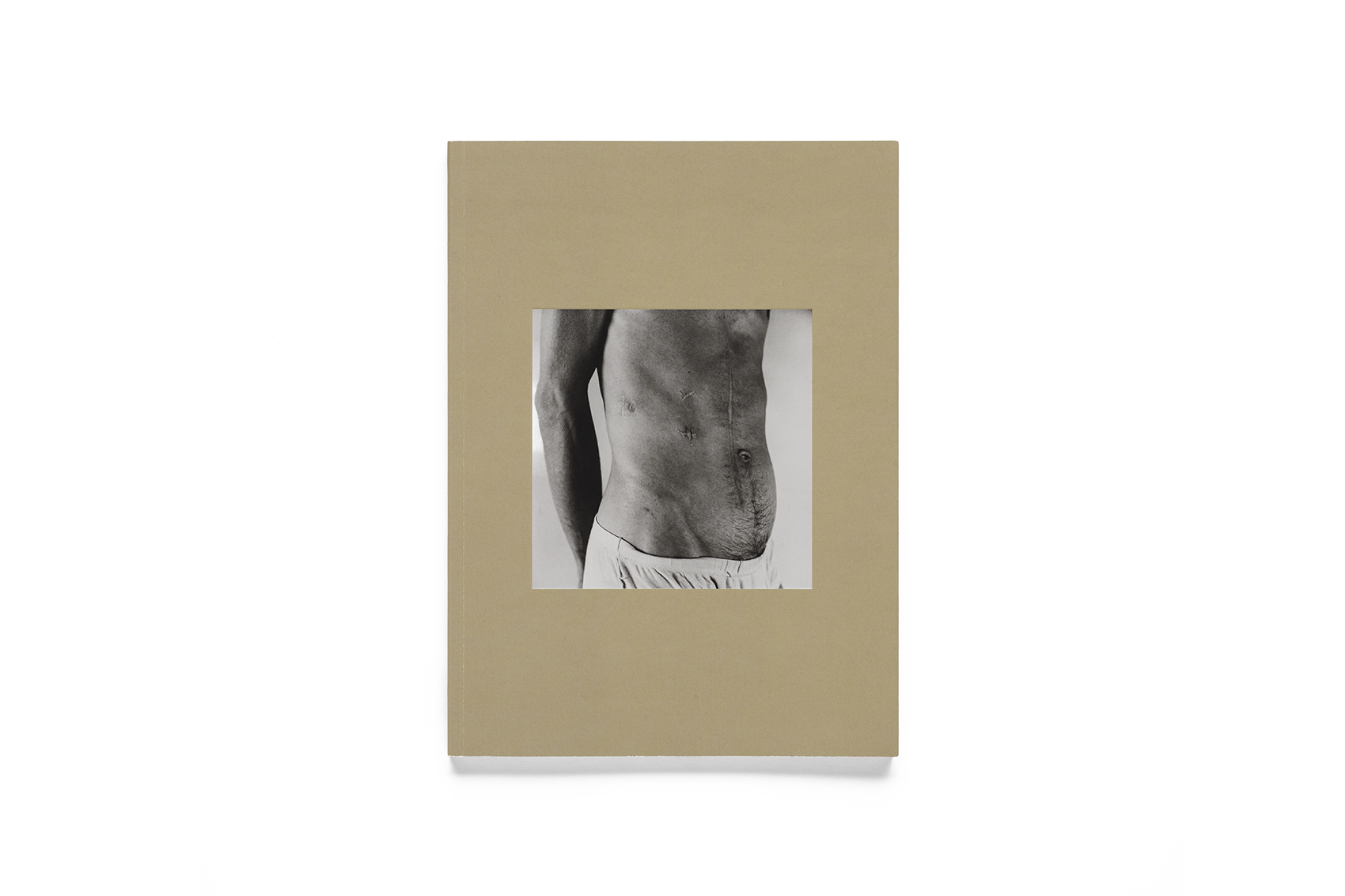

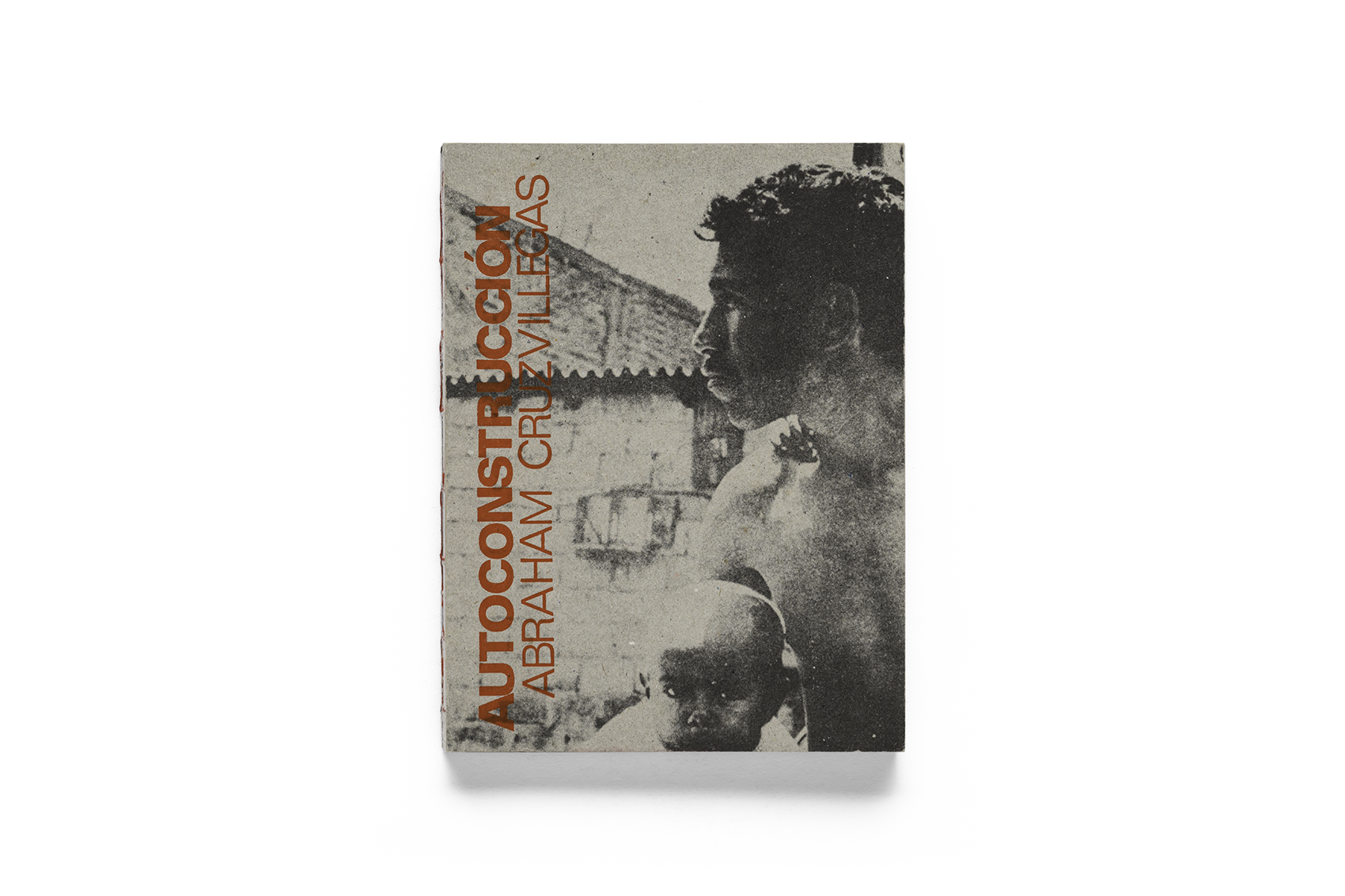

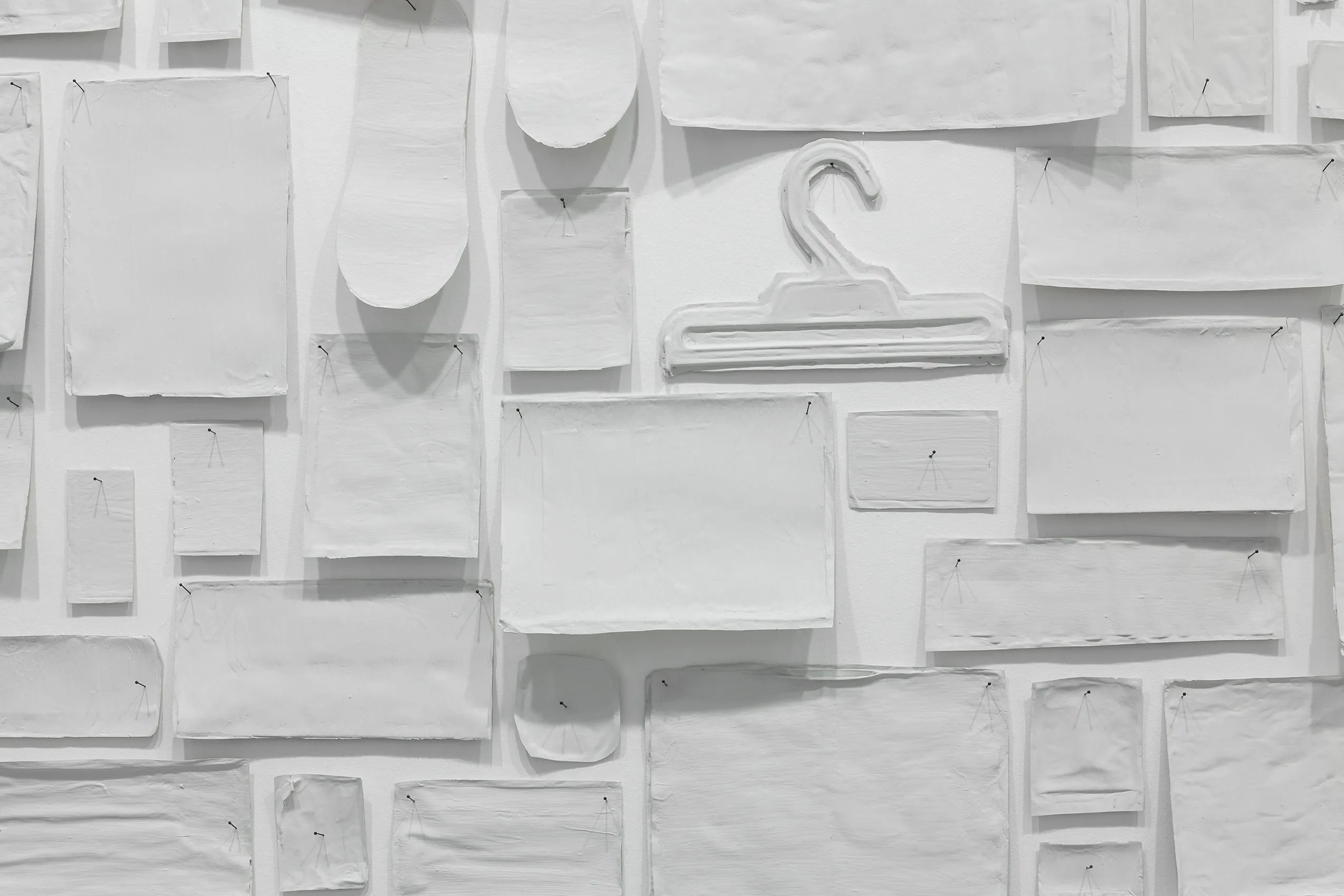

文心藝所展出了克魯茲威利戈斯一系列雕塑裝置和繪畫。由收集的現成物重新組成、堆疊的雕塑作品,反映藝術家從成長環境積累的自我建構概念,作品看似未完成的狀態,呼應了墨西哥的發展歷史和足跡;網格狀的 Blind self portrait 系列,為克魯茲威利戈斯的生活紀實,色彩繽紛的顏料底下,是他生活的堆積,而藝術家將這些物件獨立於自身經驗,凸顯它們擁有各自的生命,獨立且自由的狀態;克魯茲威利戈斯對於繪畫的研究展現在 Otras rutas 系列和壁畫《Primantropofilia 5》,作品廣泛地串聯與藝術史、政治、歷史的關係,以其作為藍本,並將拖把作為工具,運用整個身體創造作品空間,探究對藝術語言的批判性。克魯茲威利戈斯的創作牽涉變動、不完整和不可預測,換言之,如此的作品特性同時也和偶然、變化性與希望有所關係。

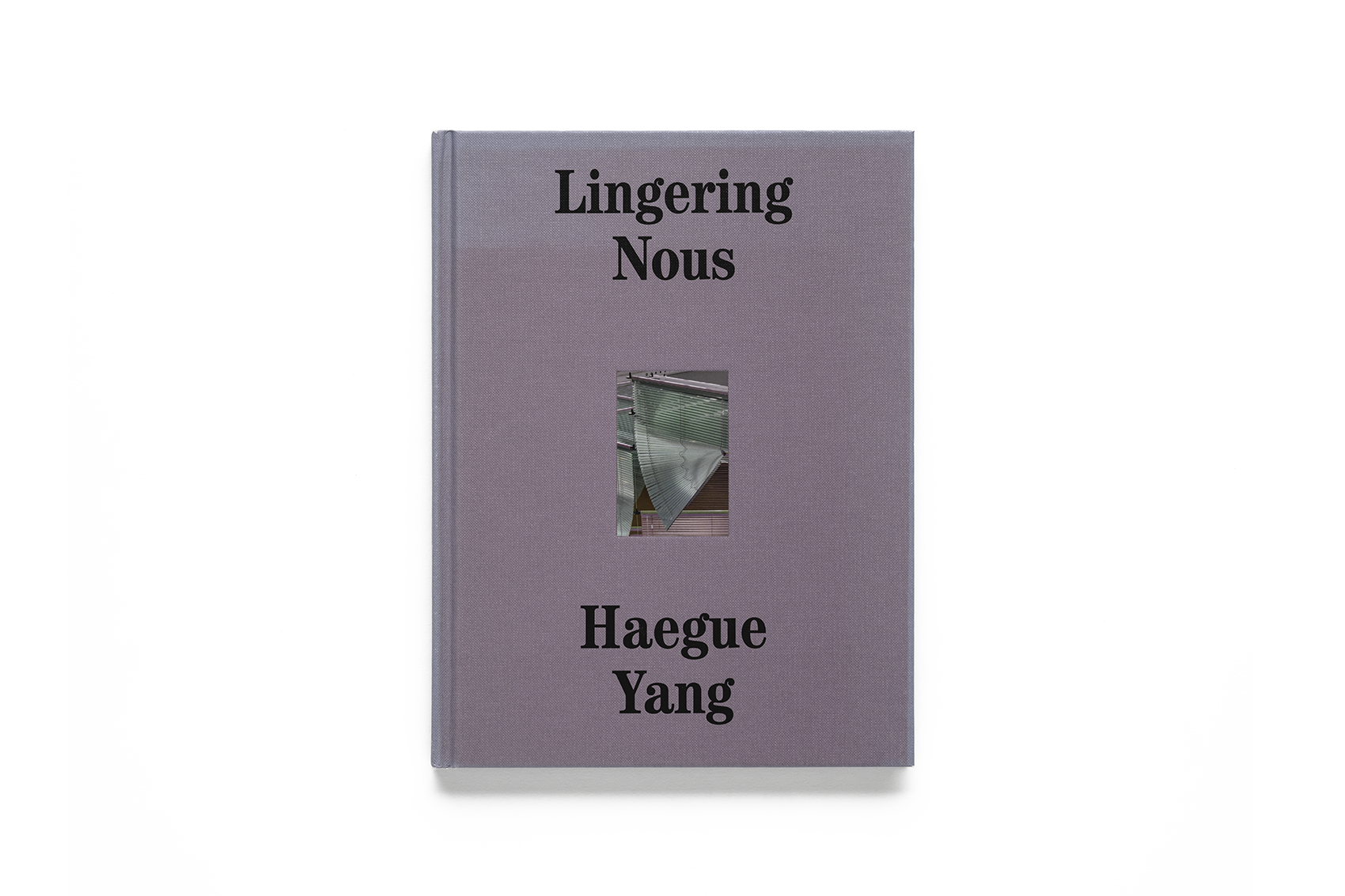

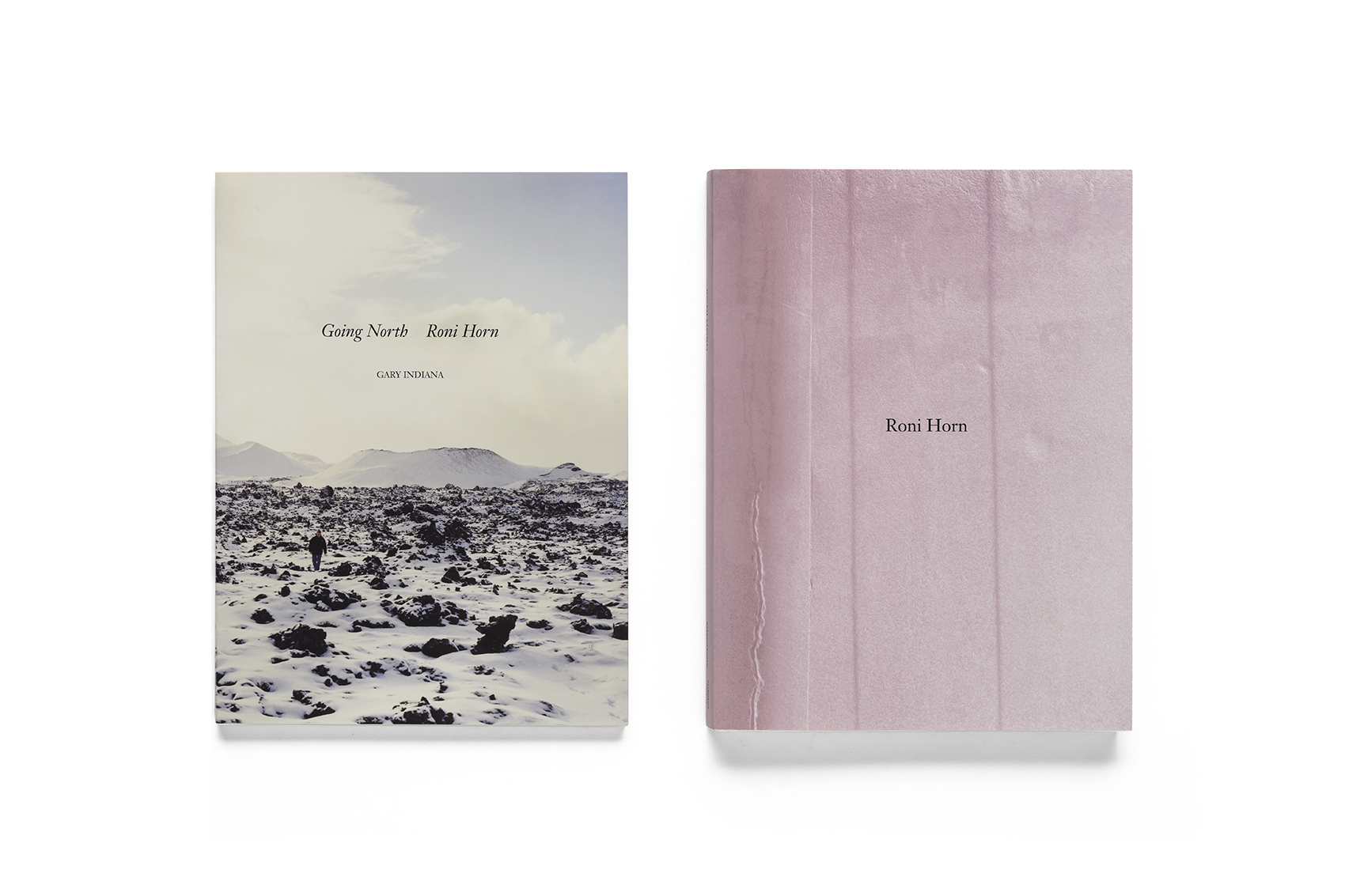

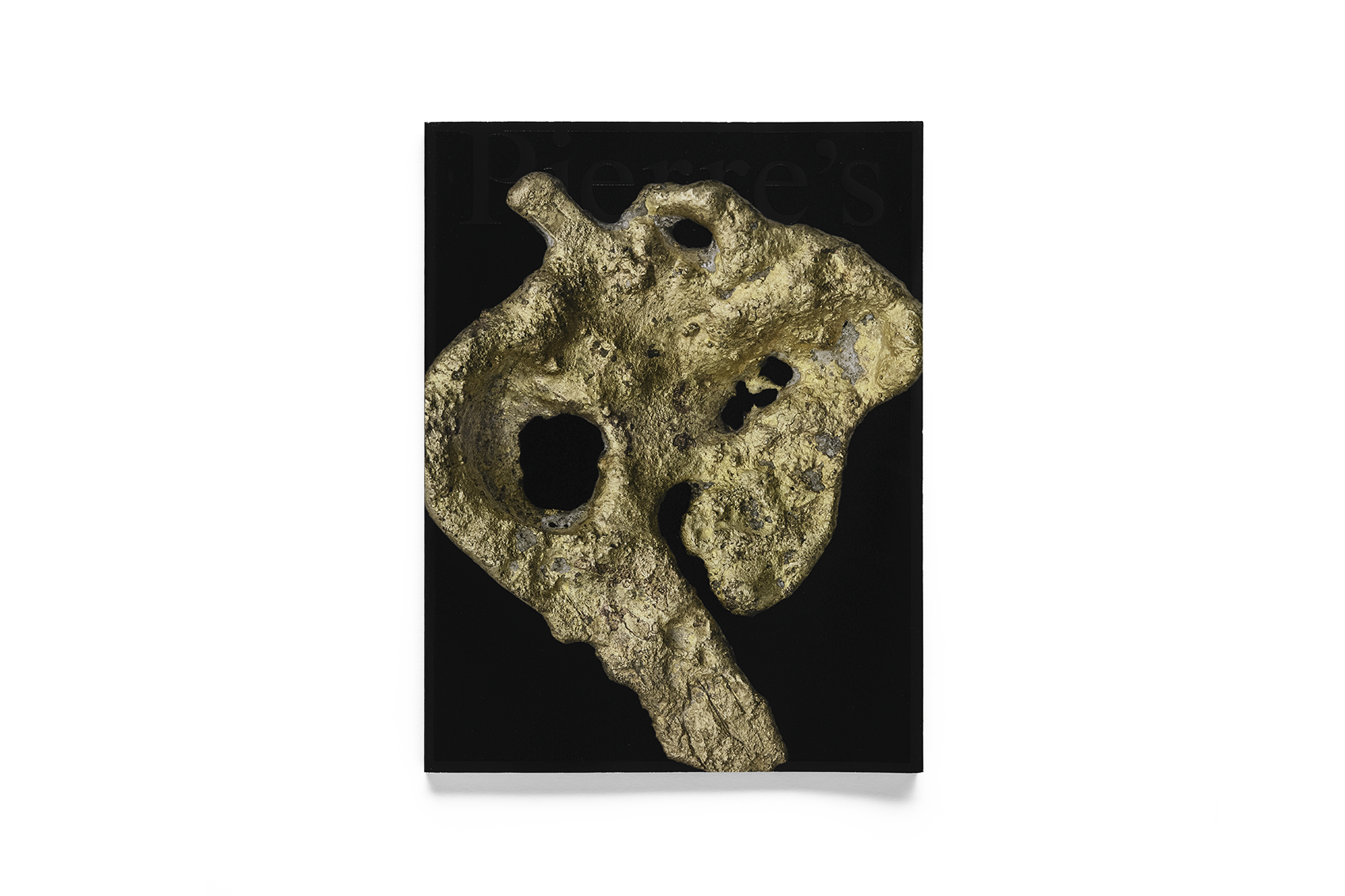

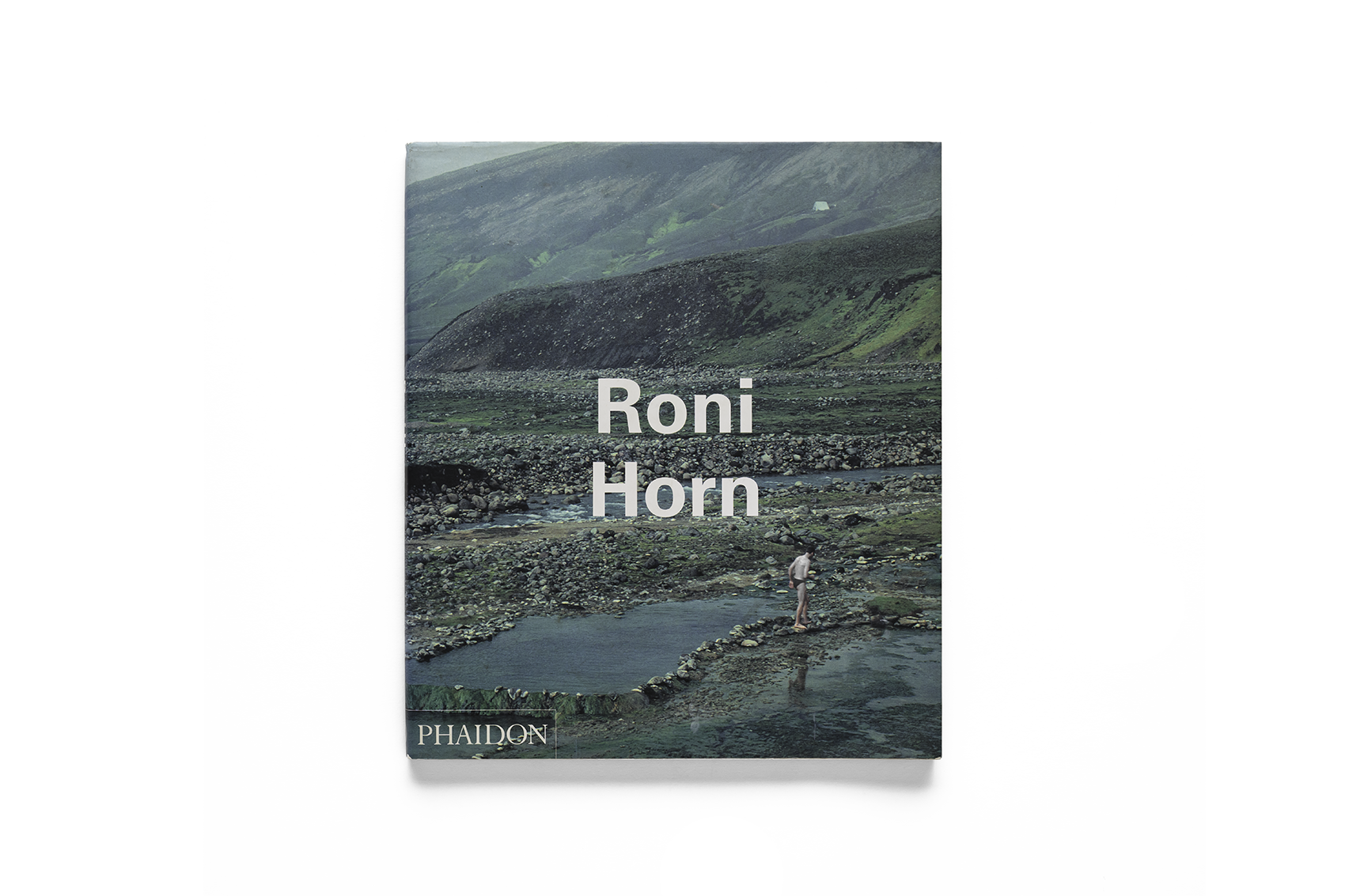

本次在文心藝所的展覽,展出了一系列霍恩重要的雕塑及攝影,包括兩件鑄造玻璃雕塑。著名的彩色玻璃雕塑從1990年代開始發展,也成為她隨後創作脈絡中的關鍵基礎。為了製作這些作品,霍恩將熔融玻璃倒入大型模具中,並經過幾個月的退火處理。玻璃多樣的色調和亮度,同時呈現出堅固和流動的特性,而這樣的成果可以在目前展出的玻璃雕塑系列看到。由文心收藏的作品《Untitled(“At night her head, heavy with unappeased cravings, sat on her shoulders, like a coconut with its mat of monkeylike hair growing freakishly inside the shell...”)》更將這樣的特性表現的淋漓盡致。此作品標題取自羅伯特.穆齊爾的小說,展現霍恩對文學引用的軌跡。另一件作品《Black Yes》與其他繽紛色彩的版本形成對比,是藝術家黑色的鑄造玻璃雕塑系列之一。如同霍恩大部分作品,這些玻璃雕塑透過自然和形式的的轉變,探究無盡的身份變化和轉瞬即逝的經歷。

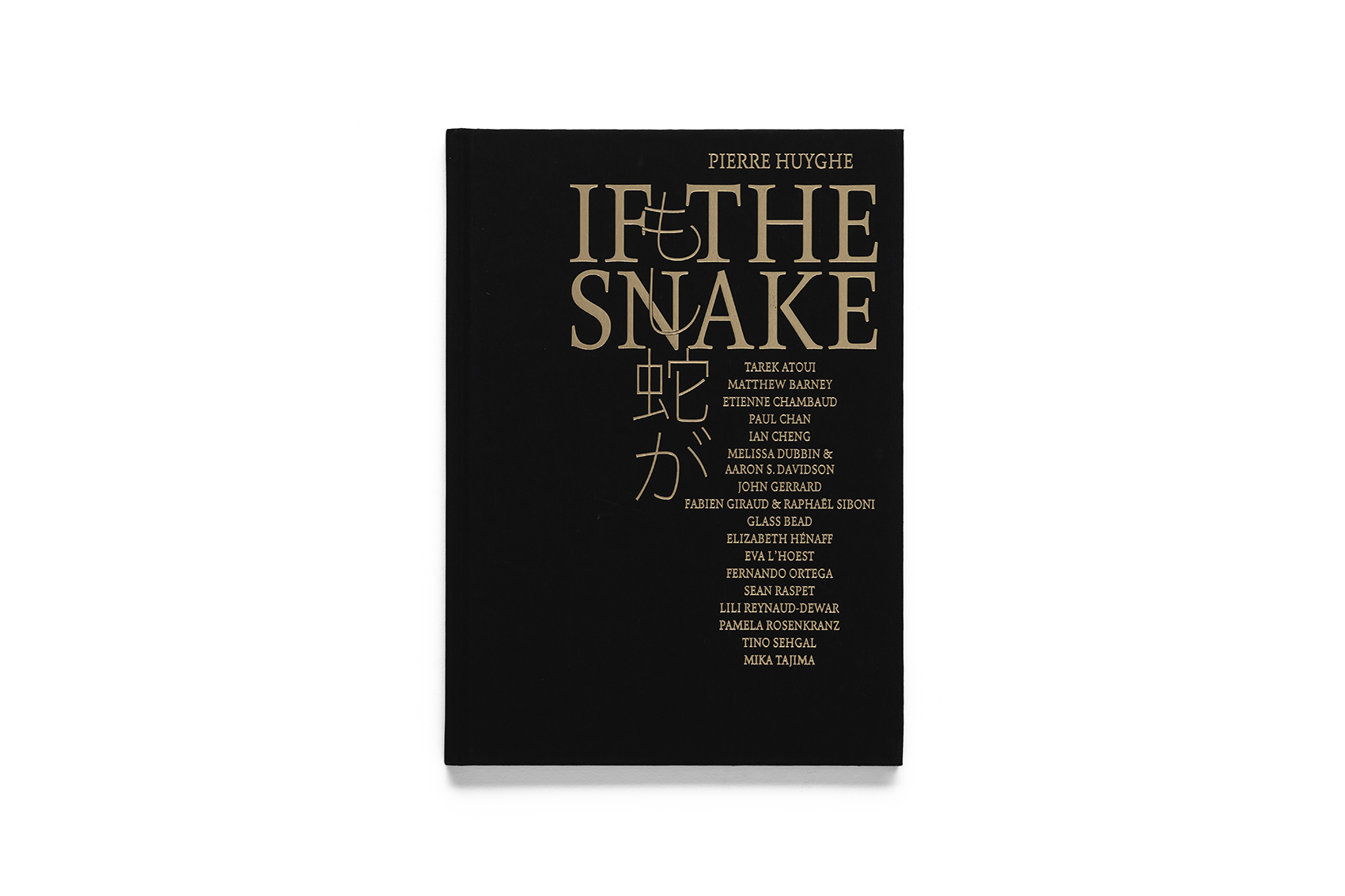

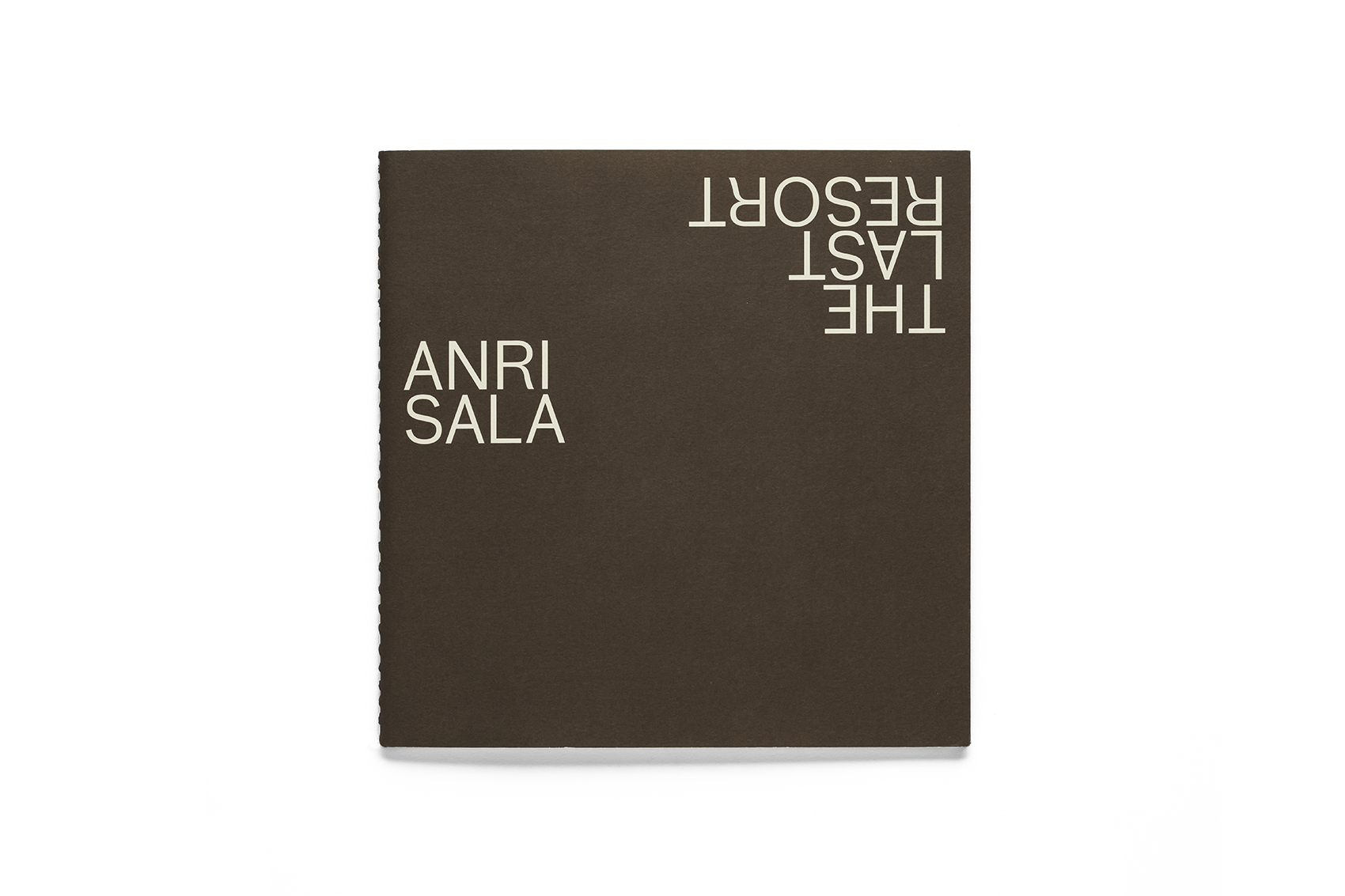

此次展出的作品《AS YOU GO》,包含了《Ravel, Ravel》、《TakeOver》和《If and only if》 三部錄像。《Ravel, Ravel》透過沙拉重新編排的表演組成,此表演是對莫里斯.拉威爾《左手鋼琴協奏曲》的不同詮釋,因兩個表演的時間差,在彼此的時間間隔裡產生空間的共鳴;《TakeOver》圍繞具有糾纏政治和歷史的《馬賽曲》和《國際歌》,由鋼琴手與自動彈奏鋼琴共同演奏,作品探討他們在音樂上的血緣關係,以及不斷變化的政治象徵意義;《Ifand only if》在一隻爬行的蝸牛和提琴家的互動中,重新演繹作曲家史特拉汶斯基創作的輓歌,相互的微妙平衡關係,使音樂的編排變得有形可見。《AS YOUGO》不僅僅是三個錄像作品的交織,它是一個投影裝置,也是獨特且巨大的動態雕塑。

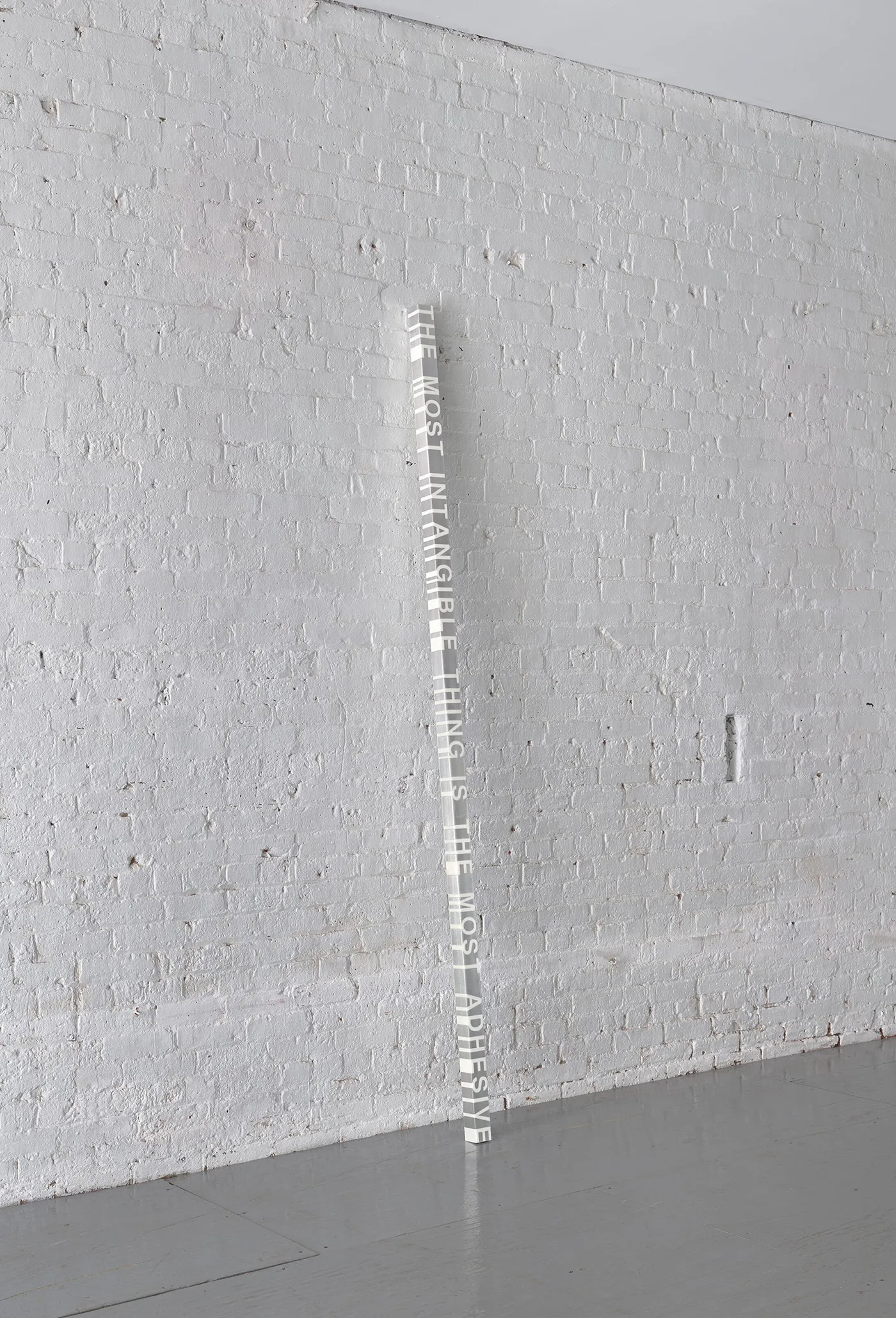

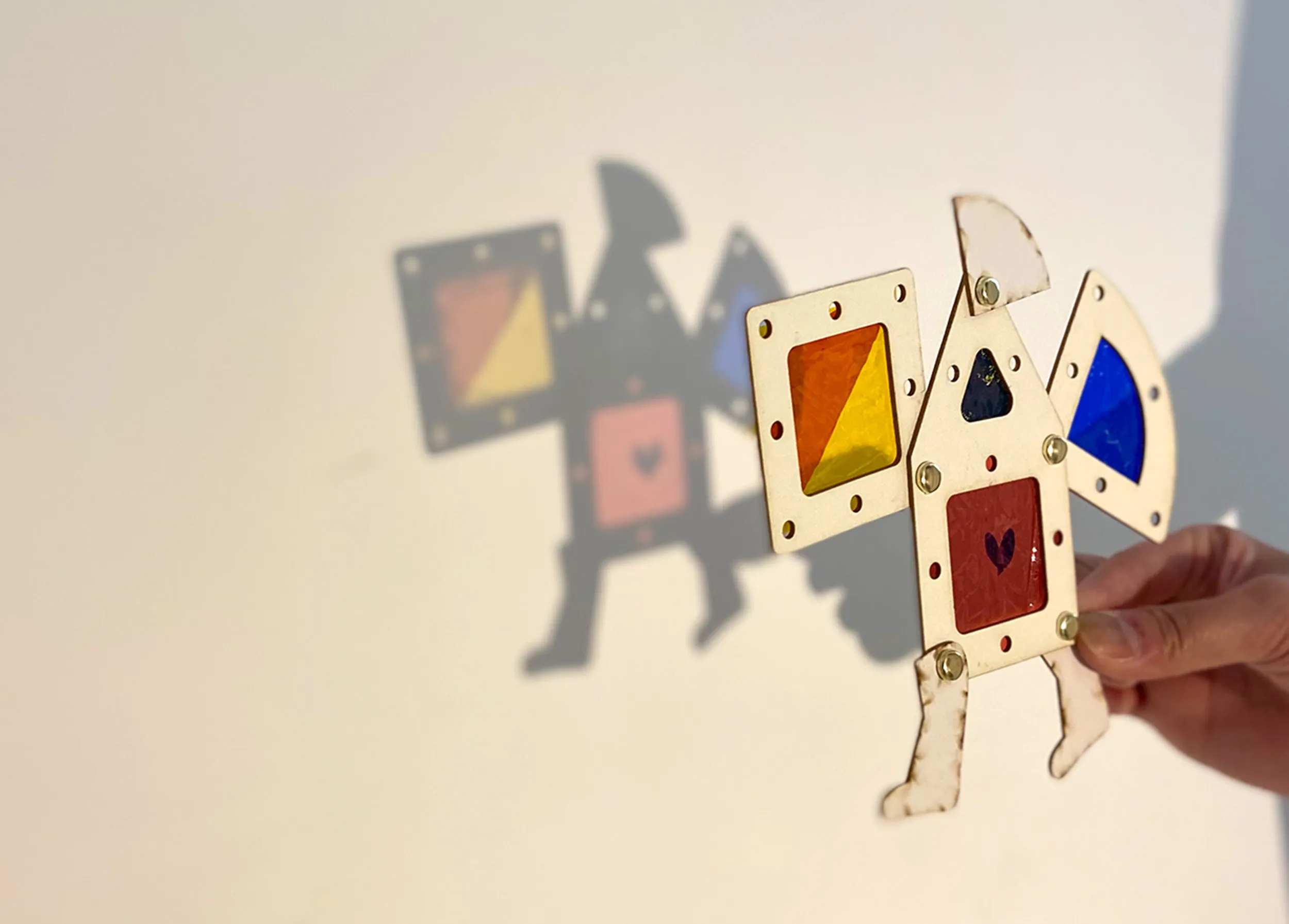

「不穩定」是巴格勒米安反覆討論的主題,雕塑中有許多看似單薄和纖細的支撐結構,近乎要崩塌、懸空、傾斜,卻又支配整個展覽空間的物件。從外觀與本質上,不穩定的姿態都在本次展出作品中得以展現。多樣媒材組合的《Maintainers》,在展間以彼此依存的樣態呈現,特性截然不同的金屬鋁鑄件、彩色蠟和漆面支架,以一種具依附關係的景象互相支撐、平衡,藉著外力的介入得以穩定,蠟質的表面也使人聯想到身體。另一個展出的系列為近期創作的《MisfitsF》,靈感來自為孩童設計的組裝玩具,看似能夠完美吻合的結構,實際上卻無法滿足觀者的期望,因而產生挫敗、失望的感受,形成心理上的不平衡;同時以女孩肖像古怪的表情,暗指拒絕按規則行事、不可預測的狀態。

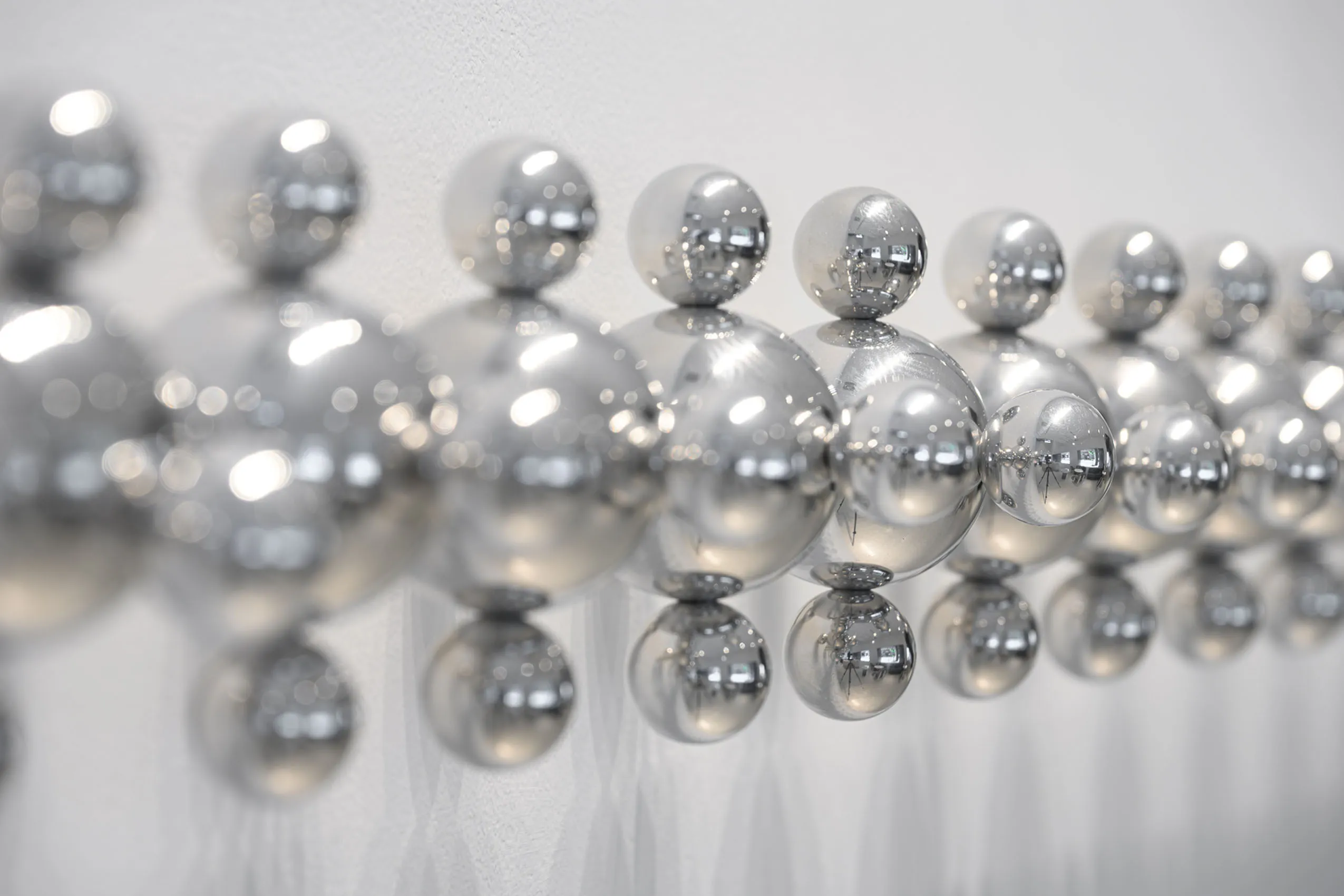

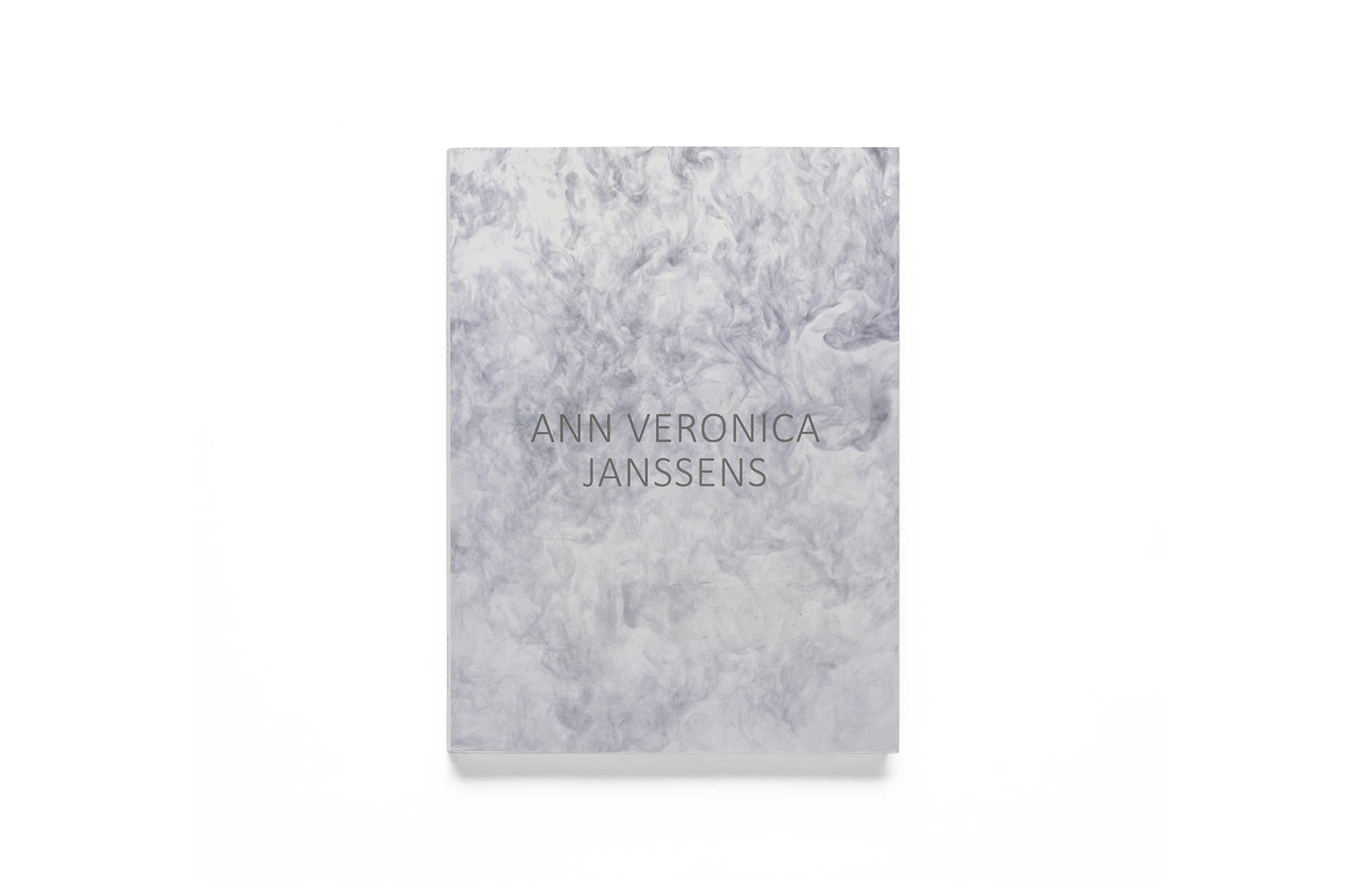

1960至1970年代,南加州充滿了航太和工程公司,許多公司都參與了美國第一個月球計劃,可以說是第二次世界大戰後工業技術達到巔峰的時刻。這段時期中一群藝術家與工程師建立了特殊的合作夥伴關係,由於技術的繁榮,藝術家們獲得了新型工業材料及生產工藝,利用特殊的材質創作,拓展人對於物體、空間感知的可能性,興起美國西岸著名的光與空間運動。西岸的陽光、汽車、衝浪、沙灘等等的元素,促進光與空間運動的藝術家們轉化生活的經驗為實體作品,著名的藝術家包含羅伯特.埃文、丹.弗拉文、 拉里.貝爾以及詹姆斯.特瑞爾。這些藝術家運用先進的材質、著重於觀眾的感知和參與的關注,進而啟蒙到現今許多藝術家的創作脈絡,本次文心藝術基金會展出安.薇洛妮卡.詹森斯的作品形式,也深受光與空間運動的影響。

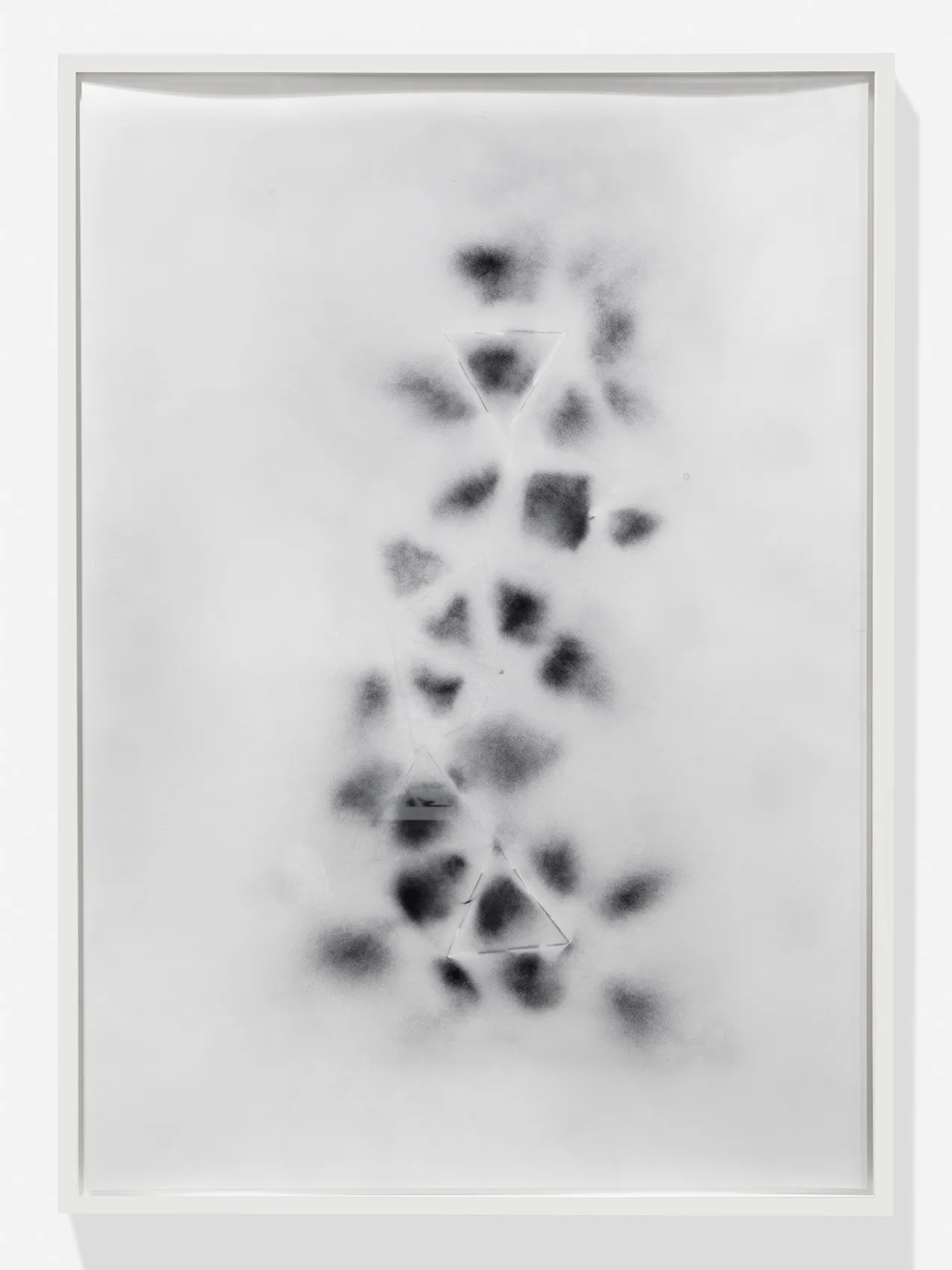

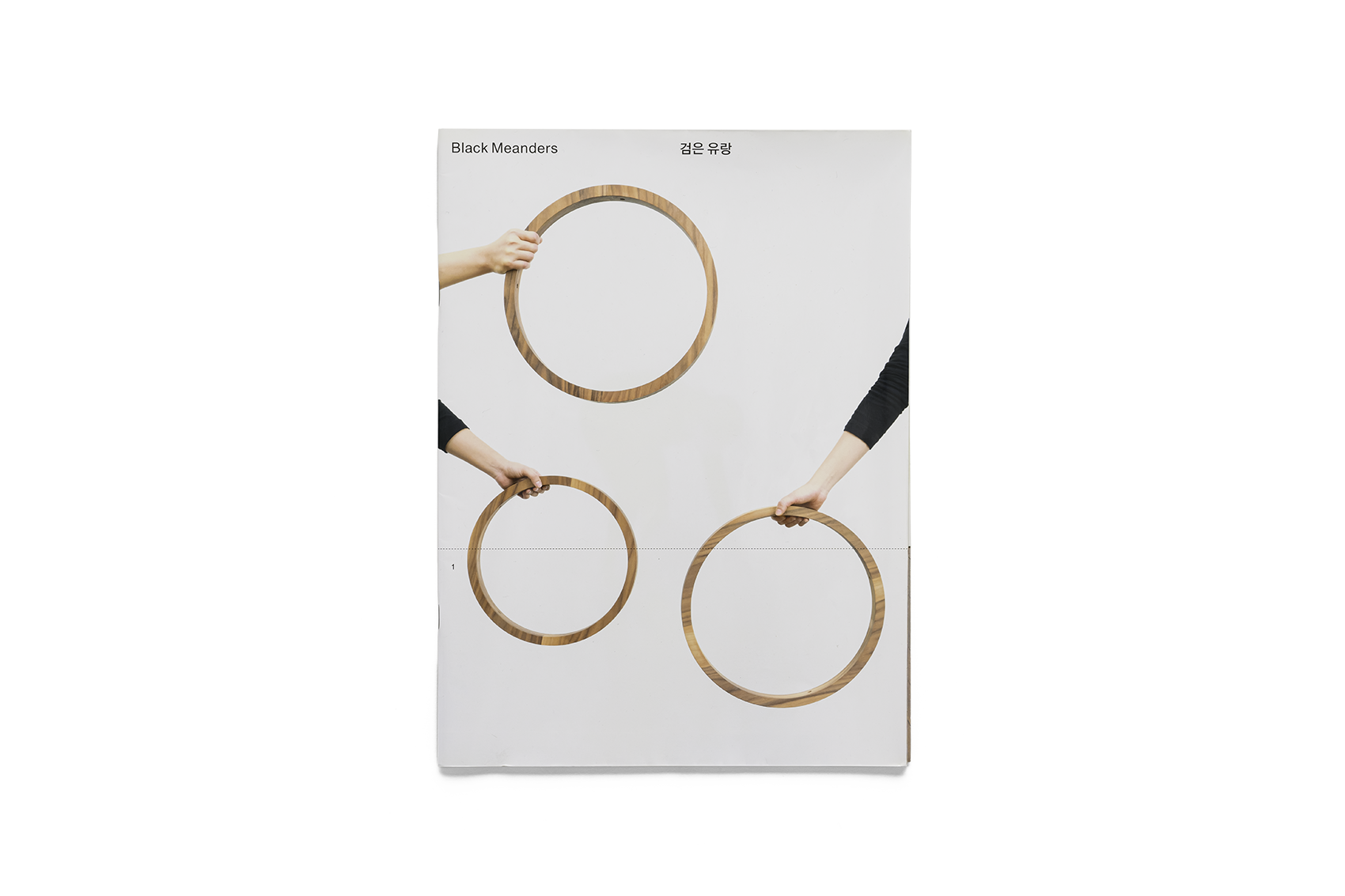

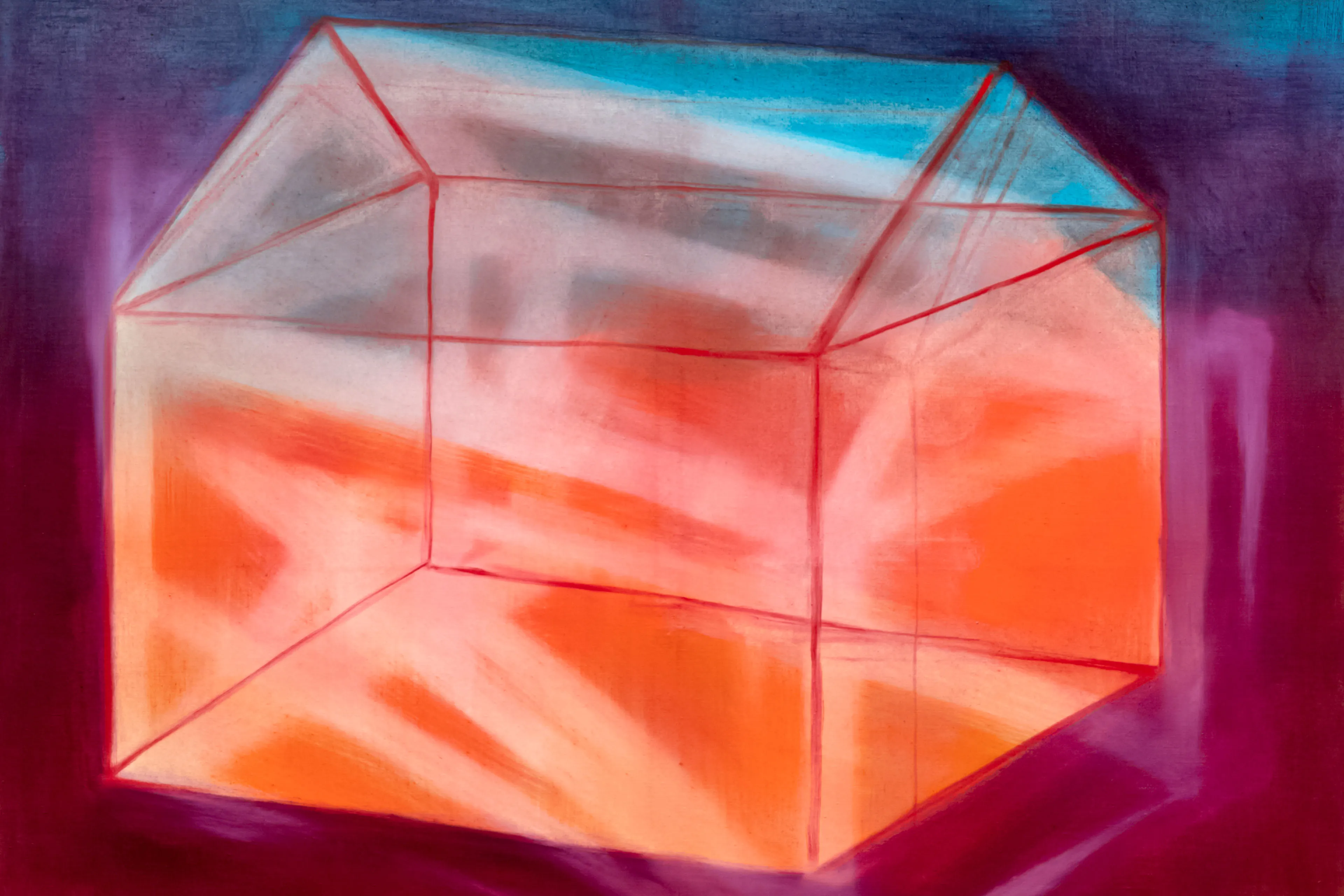

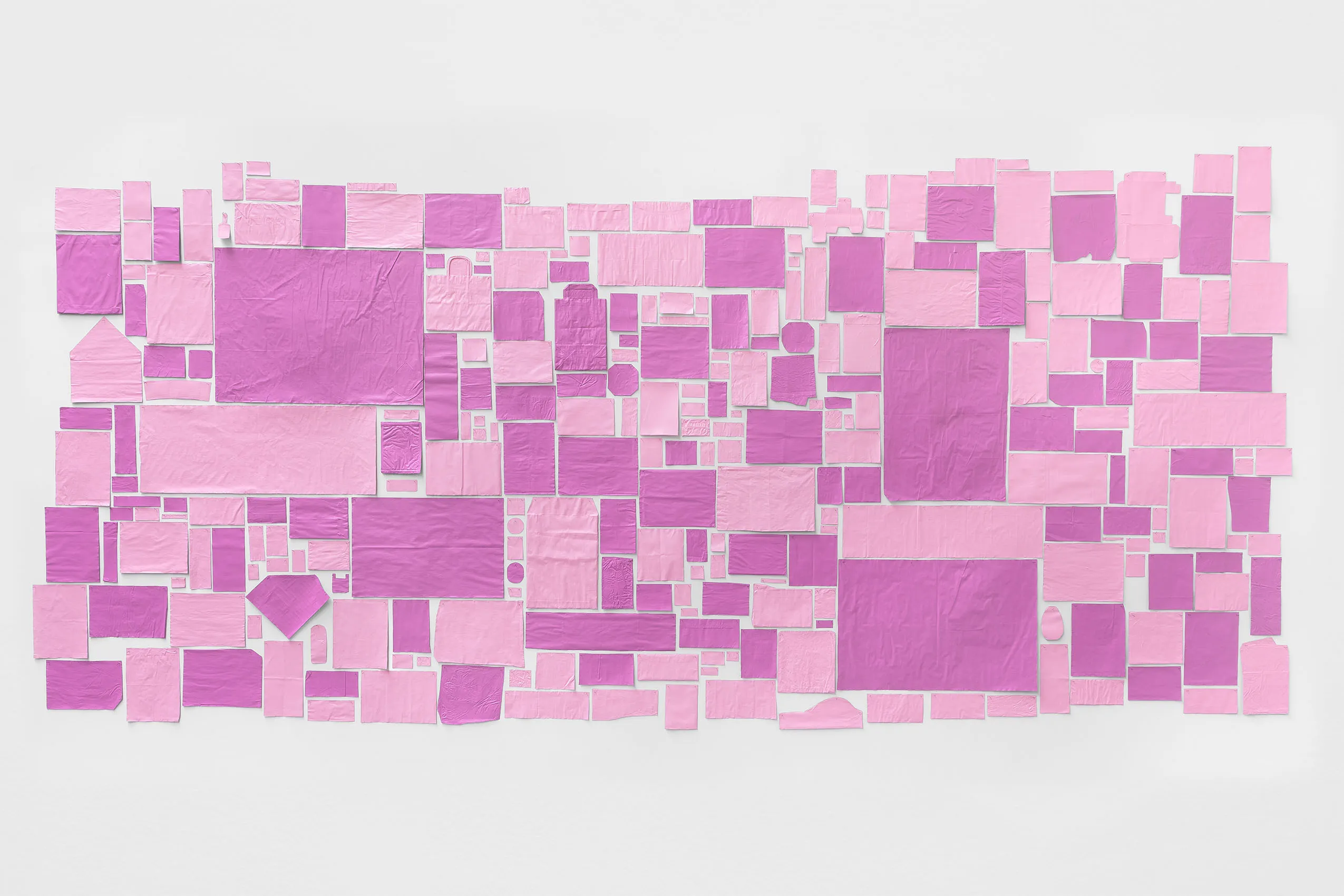

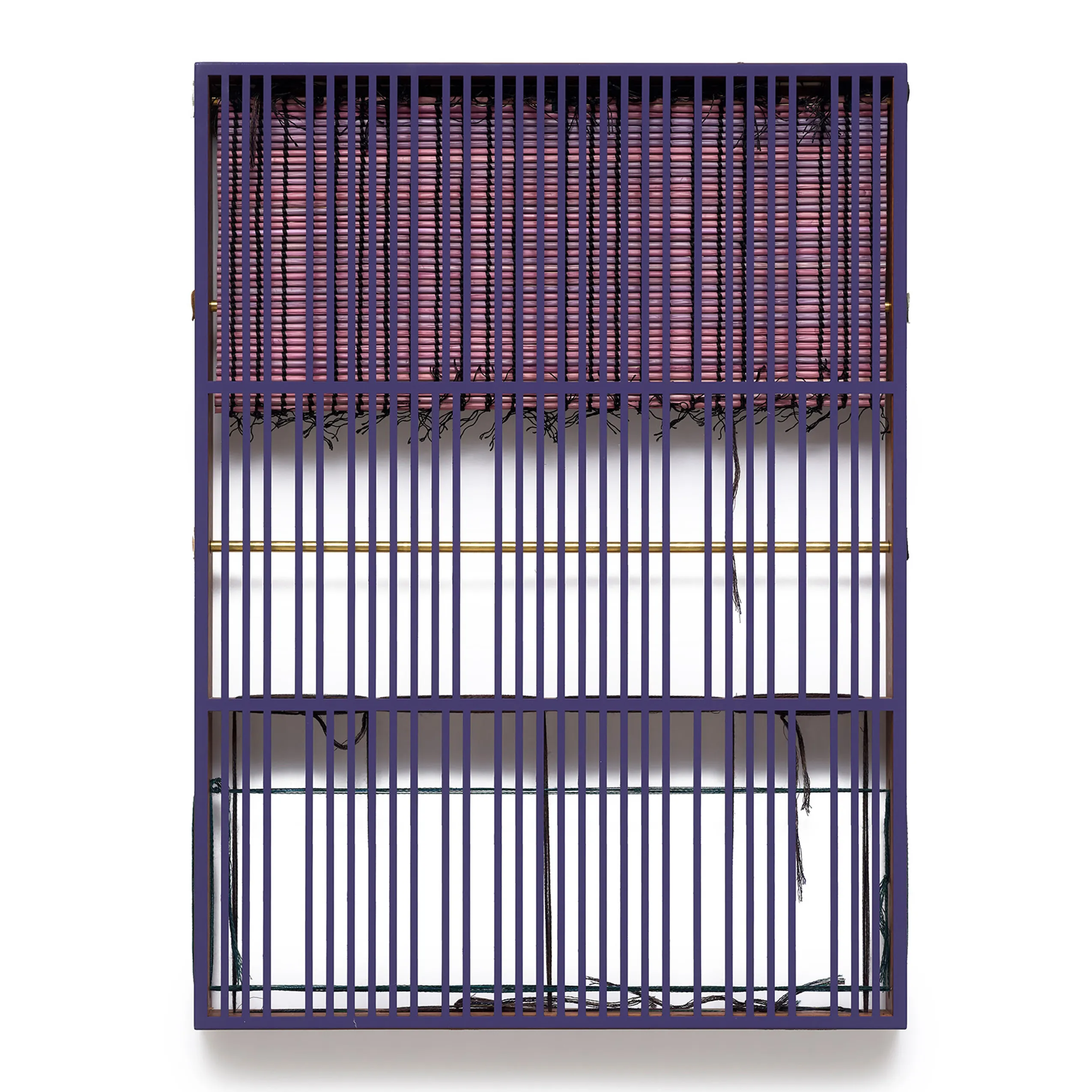

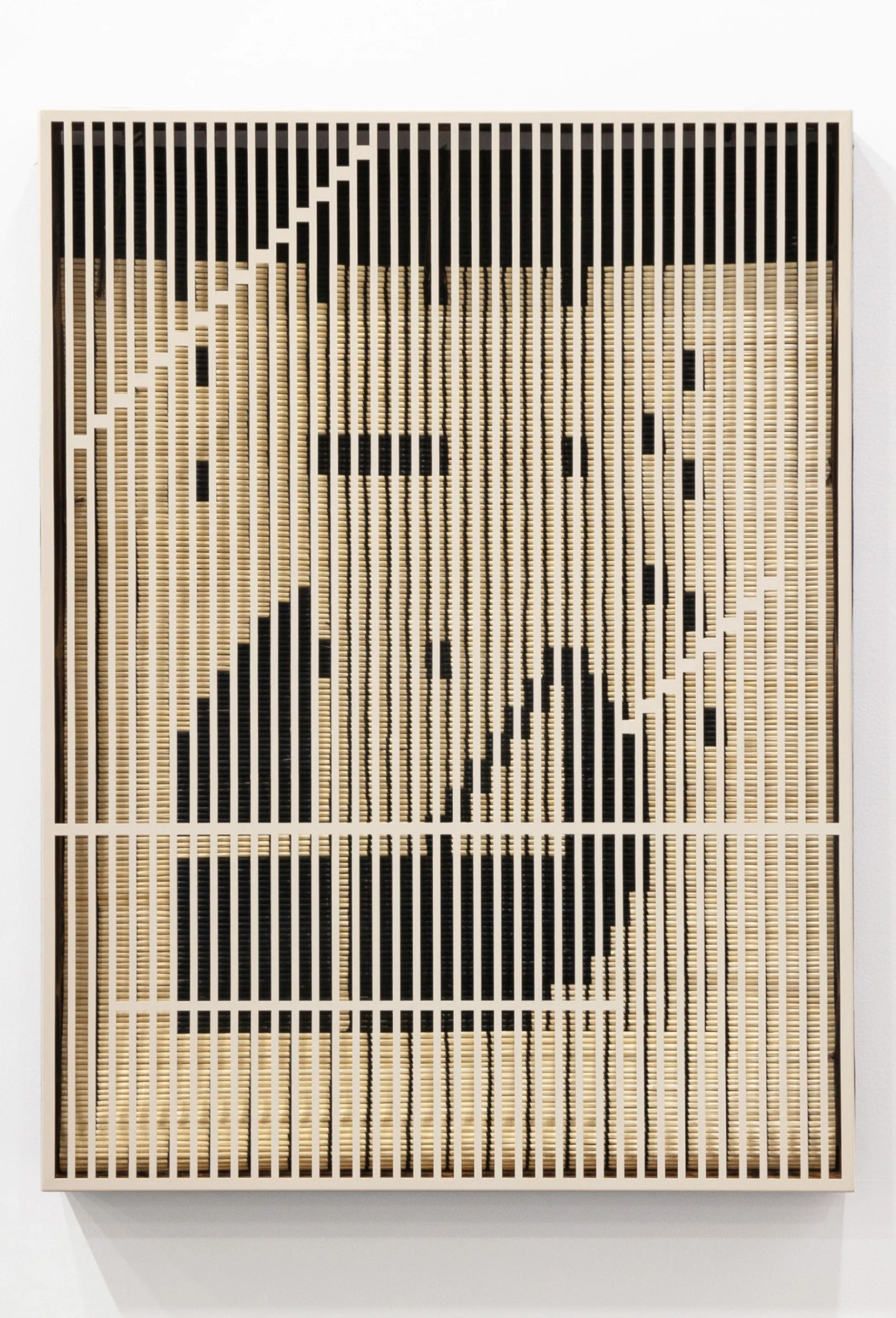

Painting「繪畫」,一般認知的繪畫是從史前時代的壁畫到油畫、水彩畫及水墨畫等等,這些模式都是使用各式顏料繪製在平面媒材上。來自韓國的藝術家康瑞璟,跳脫了既定繪畫的模式,將繪畫擴展為織物、雕塑、裝置、錄像、編舞甚至到一個展場空間。康表示:「所有的作品看起來都像裝置,我喜歡說它是一幅畫。繪畫更重要的是如何思考,如何製作,以及如何在繪畫的空間中傾訴你的聲音。所以我想知道如何將空間內的材料作為一組畫作分層。」,康擅長以研究導向來創作,探究空間與個人社會地位之間的關係,試圖創造一個從韓國傳統繪畫為底蘊,介於抽象、有機與幾何的視覺語言。

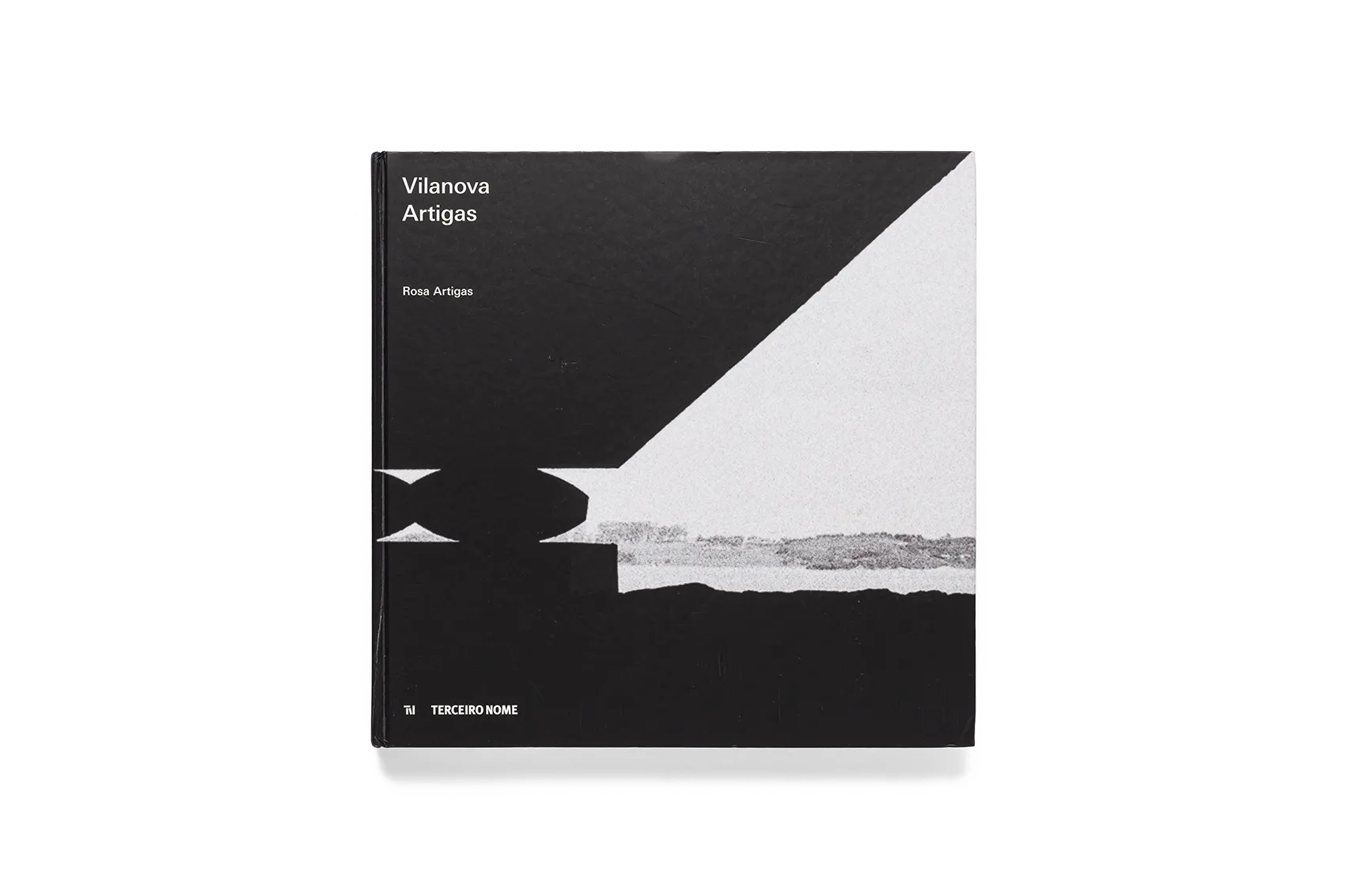

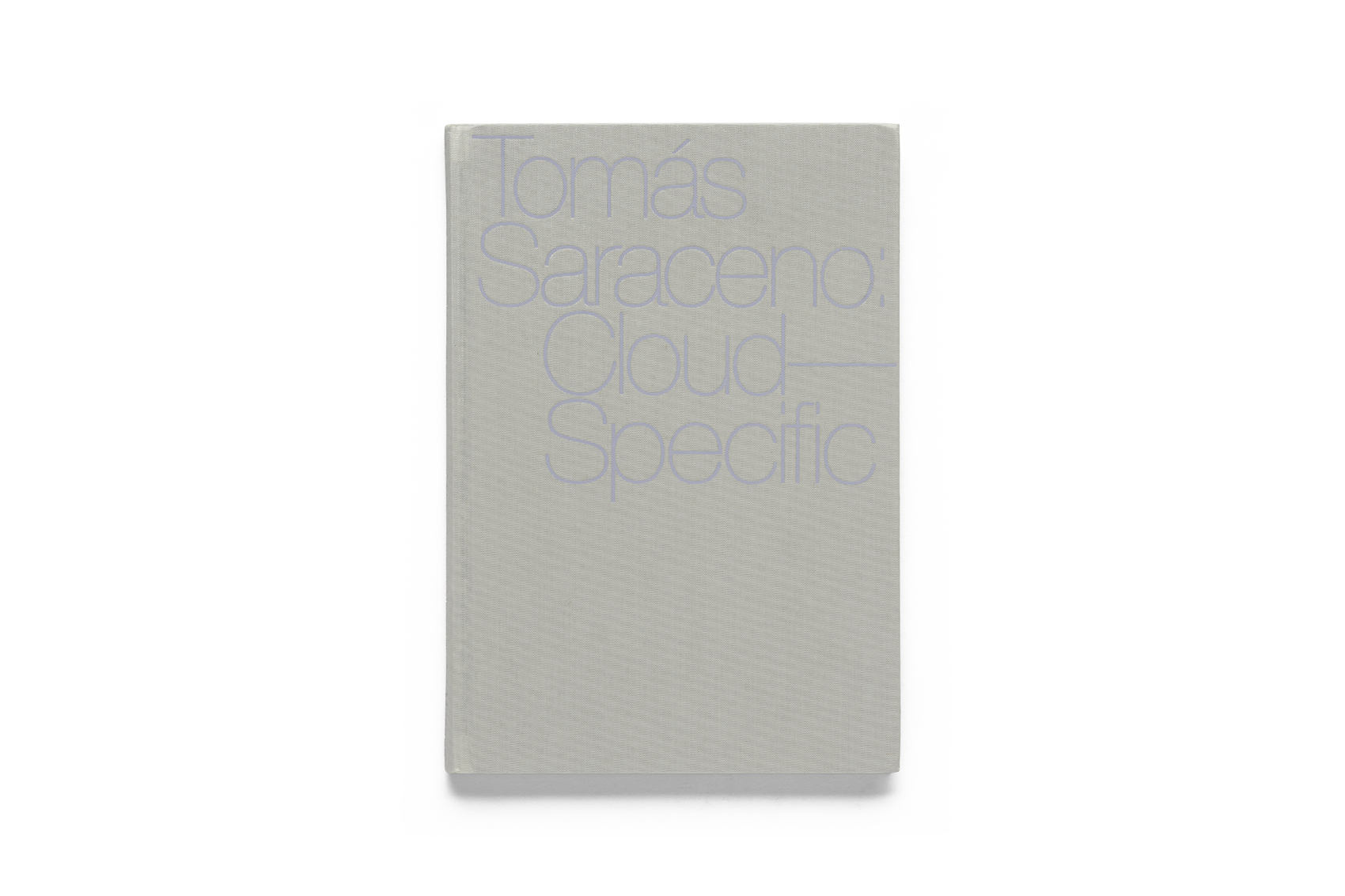

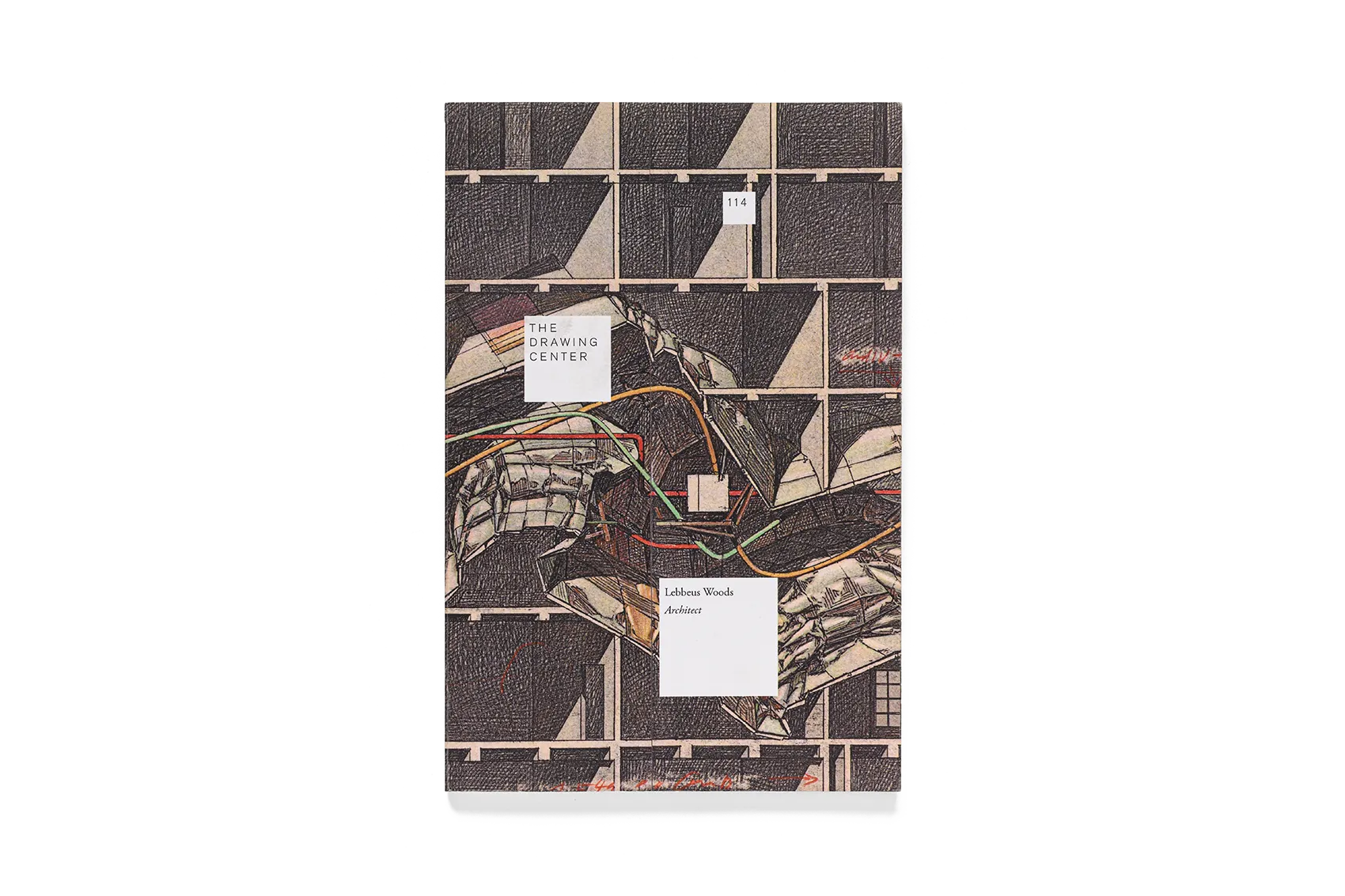

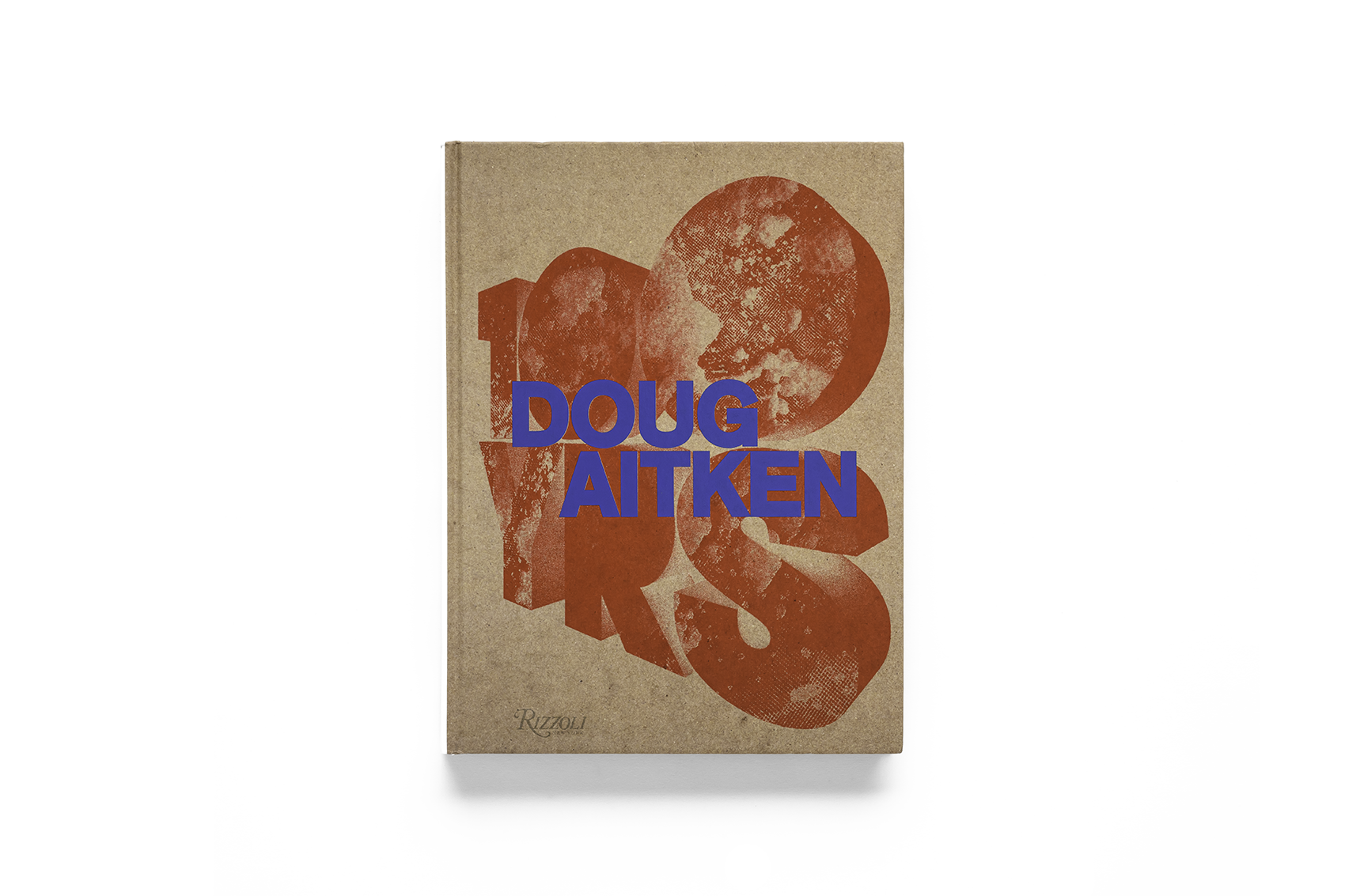

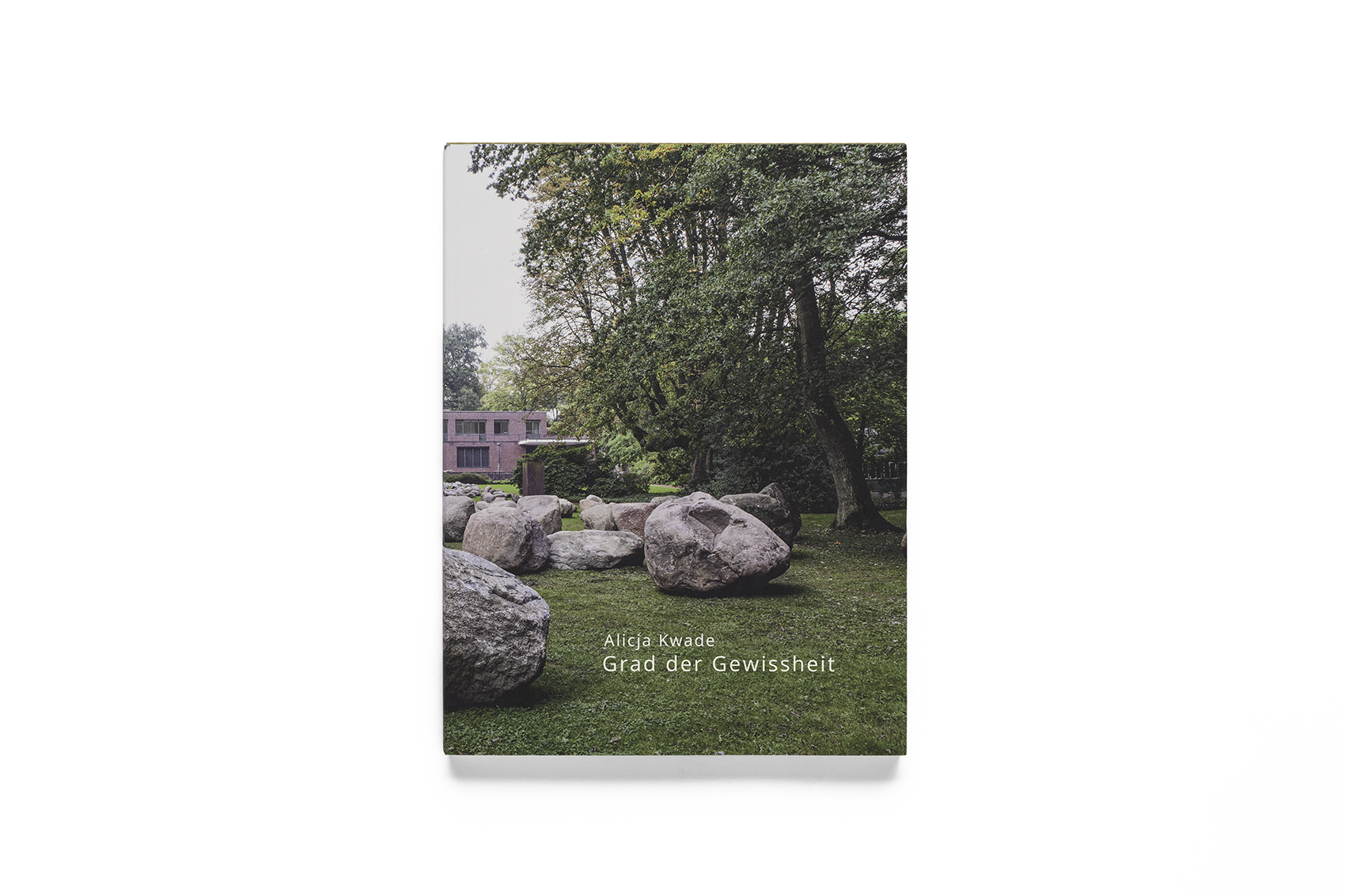

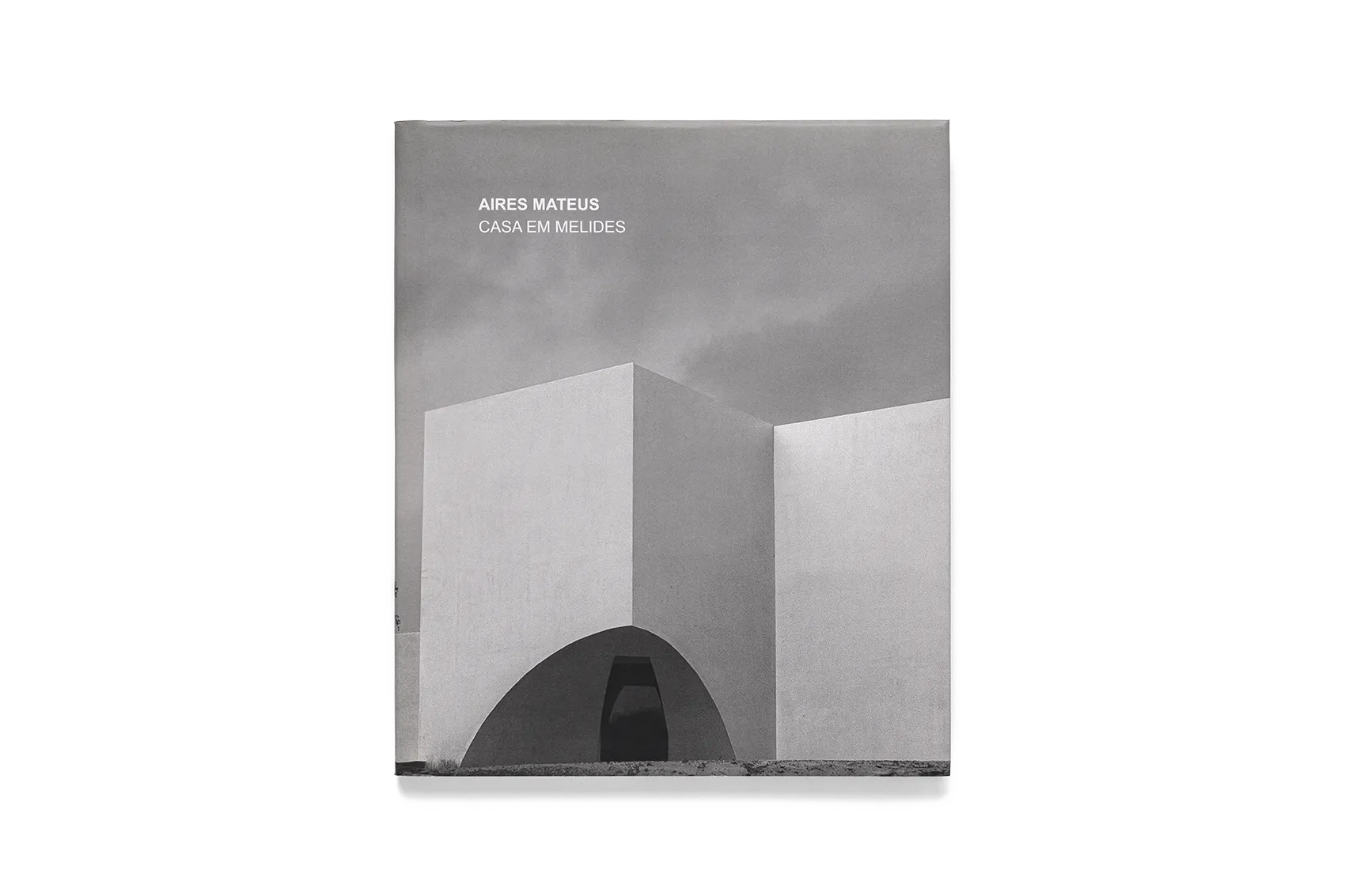

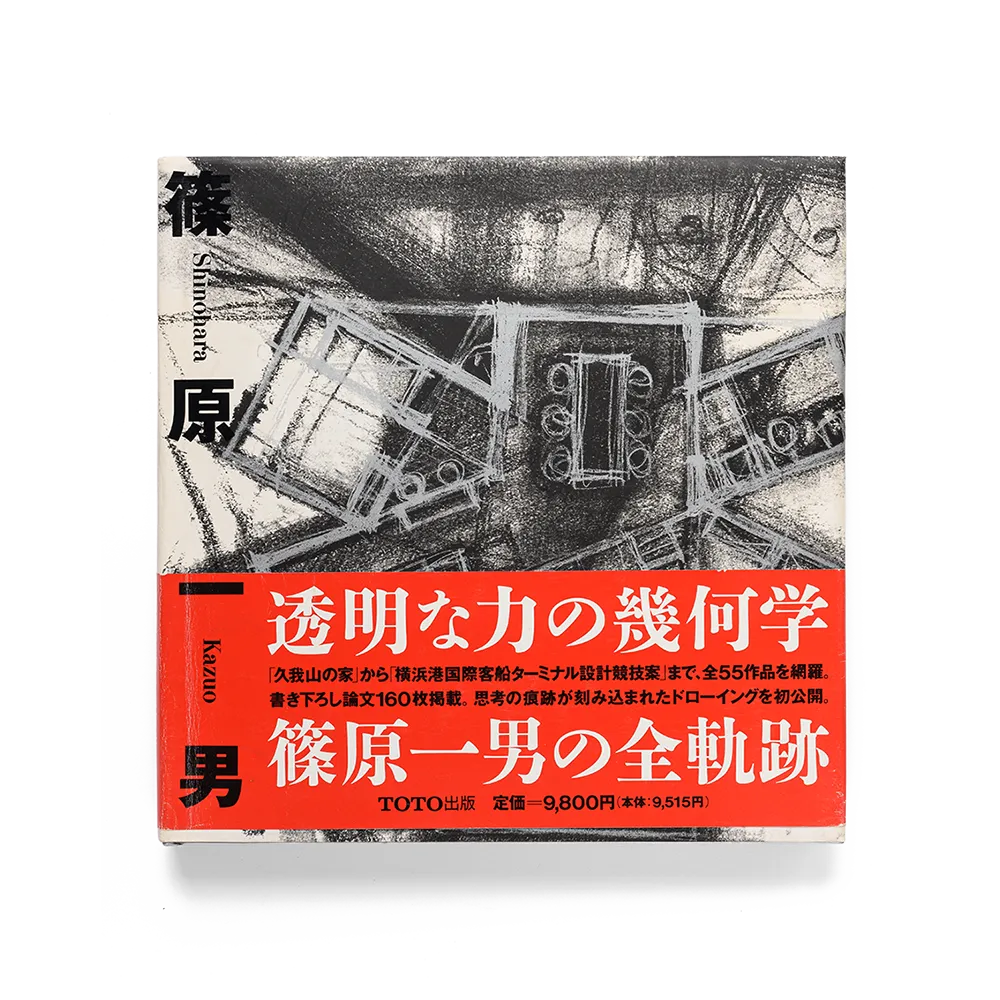

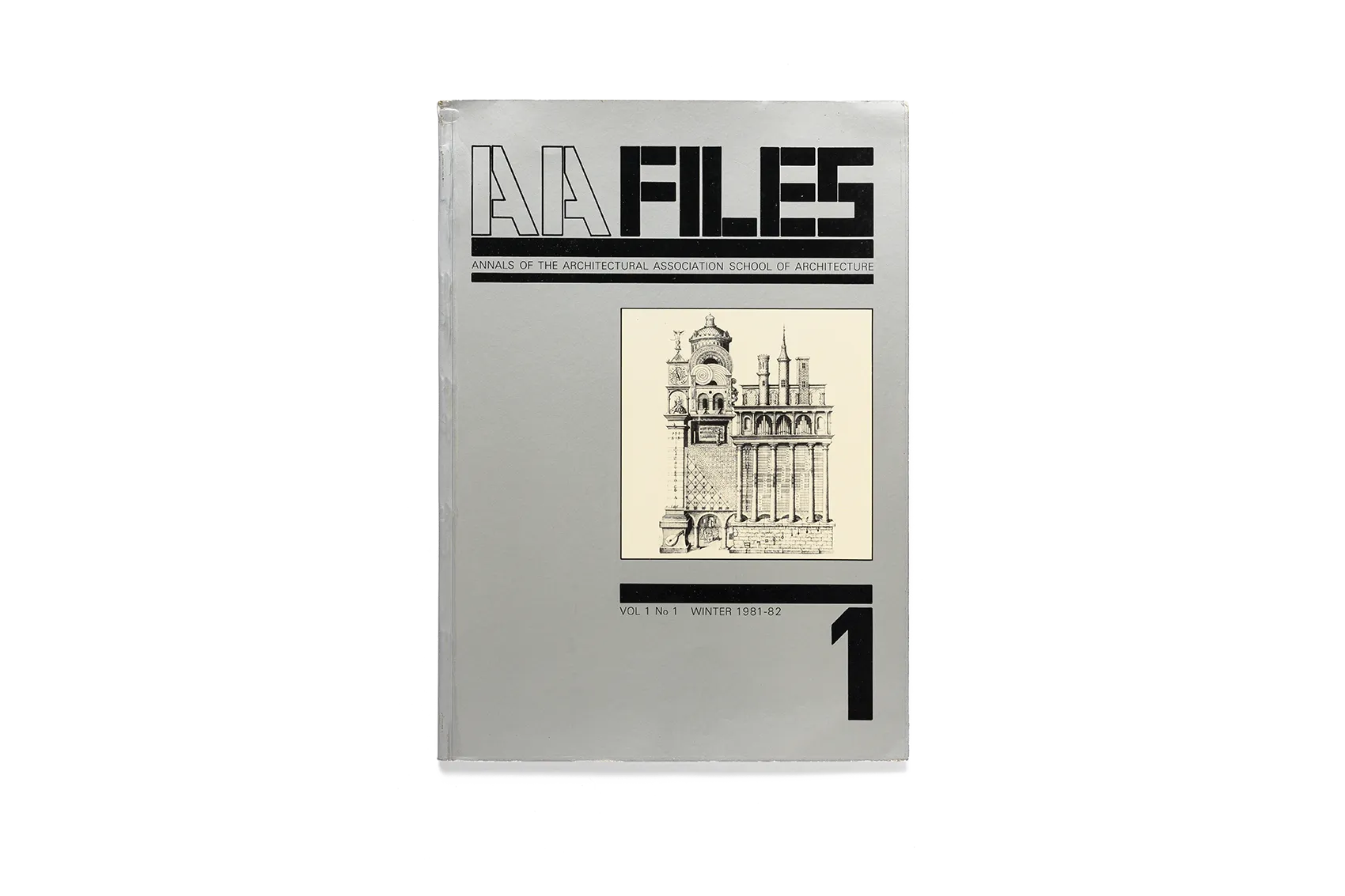

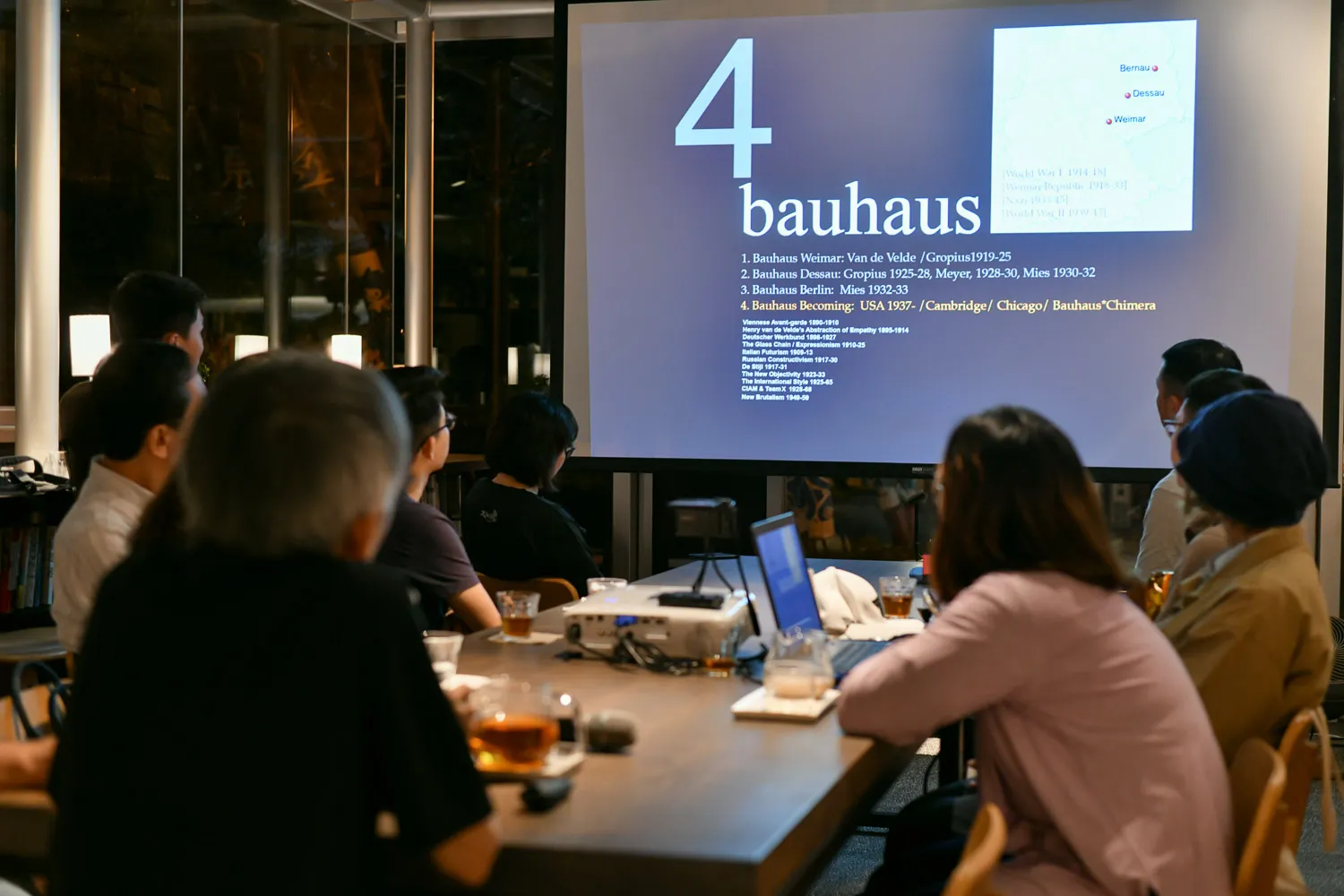

藝所開幕周年之際,文心藝術基金會邀請實踐大學助理教授漆志剛及Jr.Gang Architectural Lab 團隊共同參與書店選書,呈現年度書展。展覽以300本核心書籍多方描繪迄今仍在世界各地餘波盪漾的現代建築浪潮,同時也圍繞重要的絕版書籍,在疫情期間帶領讀者們跨越國境與心靈的藩籬。觀眾可從三大主題一瞥空間概念的原點——「建築師」匯集了歐、美、日各地跨越時代、蘊含巨大影響力的建築作品集;「建築思潮」以加州建築師諾伊察(1892-1970)於1954年所出版的《藉由設計生存》一書為首,除涵蓋MoMA紐約現代藝術博物館、CCA加拿大建築中心等機構的重要展覽專輯,更蒐羅《Log》、《Oppositions》等經典建築雜誌,為思想的萌發留下見證;「藝術家」則藉由戈登.馬塔–克拉克(1943-1978)、索爾.勒維特(1928-2007)、艾德.魯沙(1937-)等人跨越藝術與空間領域的出版品以及著名建築攝影家貝歇爾夫婦與埃萊納.比奈(1959-)的作品集,提供了探索建築多重可能性的另一種方向。

建築師王大閎,以十年光陰將王爾德的經典小說《格雷的畫像》(The Picture of Dorian Gray)場景自維多莉亞時期的倫敦移到了六七零年代的台北,譯寫成屬於自己時代的《杜連魁》。藉由時空的轉置,王大閎不只讓我們看見一則關於人性的共通寓言,更將其美學思考以及對台北的觀察埋藏在小說情節中。本書的系列講座由文學觀察的角度剖析,將《杜連魁》介紹給當前的台灣,並討論閱讀經典作品對於現代讀者的意義;同時藉由作品中展現出王大閎先生對所處時代之思考,帶大家從建築以外的角度,再次「接近王大閎」。最後一講邀請到陳國偉(國立中興大學台文所 優聘副教授)與林新惠(新生代科幻小說家)進行對談分享。除了《杜連魁》以外,會著重討論王大閎先生的科幻小說《幻城》。

建築師王大閎,以十年光陰將王爾德的經典小說《格雷的畫像》(The Picture of Dorian Gray)場景自維多莉亞時期的倫敦移到了六七零年代的台北,譯寫成屬於自己時代的《杜連魁》。藉由時空的轉置,王大閎不只讓我們看見一則關於人性的共通寓言,更將其美學思考以及對台北的觀察埋藏在小說情節中。本書的系列講座由文學觀察的角度剖析,將《杜連魁》介紹給當前的台灣,並討論閱讀經典作品對於現代讀者的意義;同時藉由作品中展現出王大閎先生對所處時代之思考,帶大家從建築以外的角度,再次「接近王大閎」。講座將迎來第四場,邀請到陳盈棻(國立臺北科技大學建築系 助理教授)與陳栢青(青年小說家),針對《杜連魁》書中對於臺北東區和西區的描寫談起。延伸至楊德昌的電影——《恐怖分子》及《青梅竹馬》——與台灣同志文學中所傳遞的東西區意象。

《普羅。大眾。決戰明日世界》系列講座延伸自文心藝所選書的深夜讀書會。由文心藝術基金會發起,文化大學建築及都市設計學系助理教授 劉惠芳進行策劃,邀請數位建築專家學者就地景、都市、建築等領域提出一本自己喜歡的理論著作,進行導讀分享和對談。有別於過往純建築的論述,轉而以更多元的視角觀看都市、建築、與公共空間,針對書中諸如都市學(Urbanism)、共有性(Commonality)、公共性(Publicity)、未來城市(Future Cities)等概念與讀者交流討論。最終場「我們共同的未來:多重凝視下的公共空間」將由劉惠芳老師帶來《公共空間的未來》(The Future of Public Space)與《共有性:行為的生產》的導讀,同時邀請到周書賢建築師做為特別來賓與談。

《普羅。大眾。決戰明日世界》系列講座延伸自文心藝所選書的深夜讀書會。由文心藝術基金會發起,文化大學建築及都市設計學系助理教授 劉惠芳進行策劃,邀請數位建築專家學者就地景、都市、建築等領域提出一本自己喜歡的理論著作,進行導讀分享和對談。有別於過往純建築的論述,轉而以更多元的視角觀看都市、建築、與公共空間,針對書中諸如都市學(Urbanism)、共有性(Commonality)、公共性(Publicity)、未來城市(Future Cities)等概念與讀者交流討論。第三場「寫給亞洲大城市的未來備忘錄」將由于欣可老師帶來《亞洲都市的公共空間》(Public Space in Urban Asia)的導讀,同時邀請到美國華盛頓大學景觀建築系教授侯志仁做為特別來賓與談。

《普羅。大眾。決戰明日世界》系列講座延伸自文心藝所選書的深夜讀書會。由文心藝術基金會發起,文化大學建築及都市設計學系助理教授 劉惠芳進行策劃,邀請數位建築專家學者就地景、都市、建築等領域提出一本自己喜歡的理論著作,進行導讀分享和對談。有別於過往純建築的論述,轉而以更多元的視角觀看都市、建築、與公共空間,針對書中諸如都市學(Urbanism)、共有性(Commonality)、公共性(Publicity)、未來城市(Future Cities)等概念與讀者交流討論。第二場「美國建築物的死與生」將由駱又誠老師帶來《建築養成記:建成後紀實》(How Buildings Learn: What Happens After They’re Built)的導讀。

《普羅。大眾。決戰明日世界》系列講座延伸自文心藝所選書的深夜讀書會。由文心藝術基金會發起,文化大學建築及都市設計學系助理教授 劉惠芳進行策劃,邀請數位建築專家學者就地景、都市、建築等領域提出一本自己喜歡的理論著作,進行導讀分享和對談。有別於過往純建築的論述,轉而以更多元的視角觀看都市、建築、與公共空間,針對書中諸如都市學(Urbanism)、共有性(Commonality)、公共性(Publicity)、未來城市(Future Cities)等概念與讀者交流討論。第一場由蘇孟宗老師帶來《野性與城市:邁向深綠都市主義的地景建築》(Wild and the City. Landscape Architecture for Lush Urbanism)的導讀。

建築師王大閎,以十年光陰將王爾德的經典小說《格雷的畫像》(The Picture of Dorian Gray)場景自維多莉亞時期的倫敦移到了六七零年代的台北,譯寫成屬於自己時代的《杜連魁》。藉由時空的轉置,王大閎不只讓我們看見一則關於人性的共通寓言,更將其美學思考以及對台北的觀察埋藏在小說情節中。本書的系列講座由文學觀察的角度剖析,將《杜連魁》介紹給當前的台灣,並討論閱讀經典作品對於現代讀者的意義;同時藉由作品中展現出王大閎先生對所處時代之思考,帶大家從建築以外的角度,再次「接近王大閎」。第三場邀請到 羅仕龍(國立清華大學中文系 副教授)與 陳碩文(國立政治大學中文系 助理教授),針對《杜連魁》書中的異國情調及文化翻譯進行討論。

建築師王大閎,以十年光陰將王爾德的經典小說《格雷的畫像》(The Picture of Dorian Gray)場景自維多莉亞時期的倫敦移到了六七零年代的台北,譯寫成屬於自己時代的《杜連魁》。藉由時空的轉置,王大閎不只讓我們看見一則關於人性的共通寓言,更將其美學思考以及對台北的觀察埋藏在小說情節中。本書的系列講座由文學觀察的角度剖析,將《杜連魁》介紹給當前的台灣,並討論閱讀經典作品對於現代讀者的意義;同時藉由作品中展現出王大閎先生對所處時代之思考,帶大家從建築以外的角度,再次「接近王大閎」。第二場講座邀請到 廖偉棠(詩人)與 陳柏言(青年小說家)從其寫作經驗與閱讀《杜連魁》後的想法出發,分享他們如何透過文字帶出他們對台北的街道與城市觀察。

建築師王大閎,以十年光陰將王爾德的經典小說《格雷的畫像》(The Picture of Dorian Gray)場景自維多莉亞時期的倫敦移到了六七零年代的台北,譯寫成屬於自己時代的《杜連魁》。藉由時空的轉置,王大閎不只讓我們看見一則關於人性的共通寓言,更將其美學思考以及對台北的觀察埋藏在小說情節中。本書的系列講座由文學觀察的角度剖析,將《杜連魁》介紹給當前的台灣,並討論閱讀經典作品對於現代讀者的意義;同時藉由作品中展現出王大閎先生對所處時代之思考,帶大家從建築以外的角度,再次「接近王大閎」。系列講座由 楊佳嫻(國立清華大學中國文學系 副教授/作家)與 詹偉雄(文化社會學家)的對談揭開序幕,由楊佳嫻老師文學觀察的角度剖析,將《杜連魁》介紹給當前的台灣,並討論閱讀經典作品對於現代讀者的意義;同時藉由作品中所展現出王大閎先生對所處時代之思考,而詹偉雄先生以九零年代親自與其訪談接觸過的經驗,帶大家從建築以外的角度,再次「接近王大閎」。

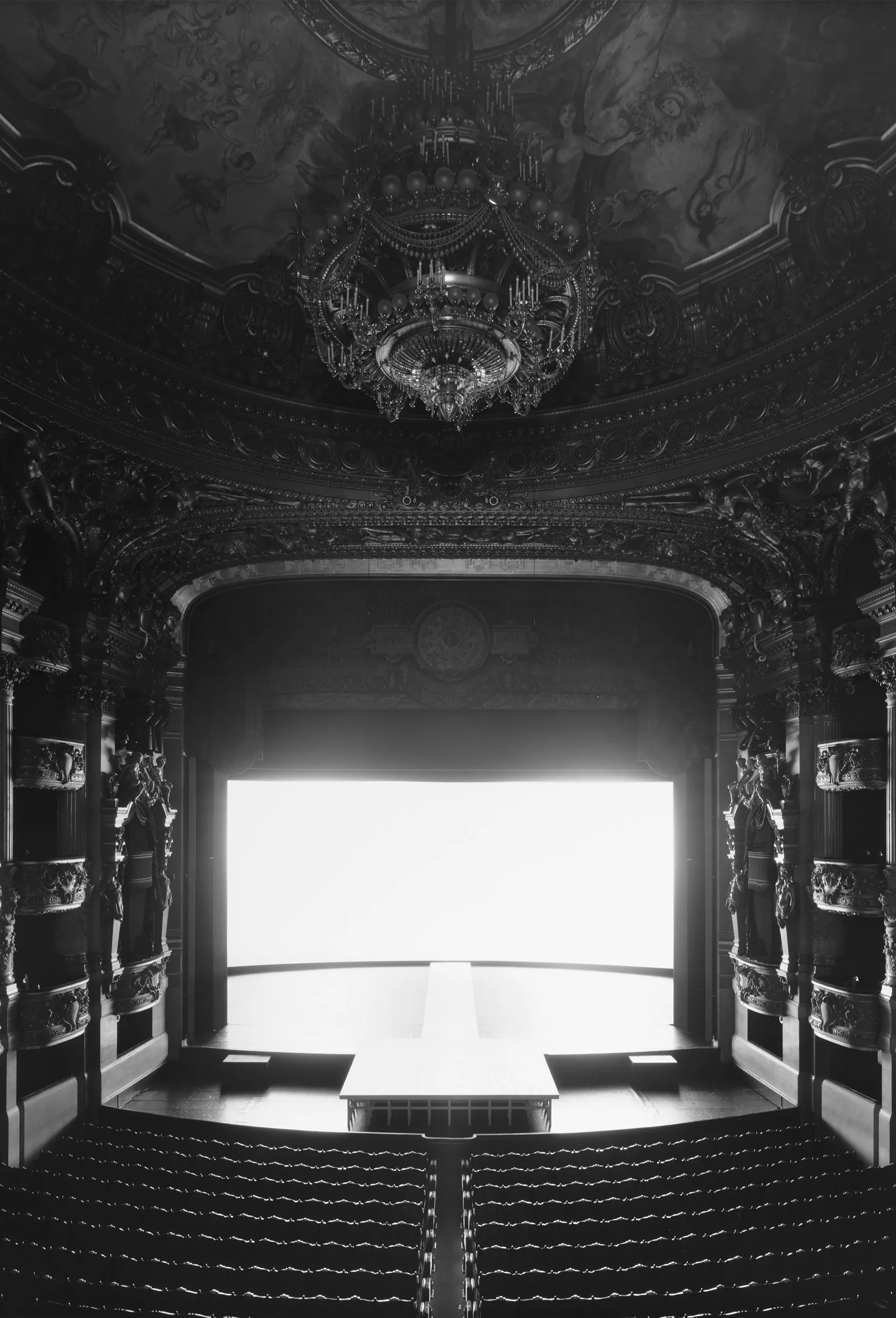

埃萊娜比奈(Hélène Binet)是著名的建築攝影家,她受邀拍攝過彼得·卒姆托(Peter Zumthor)、丹尼爾·里伯斯金(Daniel Libeskind)、札哈·哈蒂(Zaha Hadid)等許多重要建築師的代表作品,並曾於上海當代藝術博物館(Power Station of Art)舉辦個展。 在這次的講座中,埃萊娜・比奈將從早年經由阿爾文・博亞爾斯基(Alvin Boyarsky)的引薦,使她有機會拍攝約翰・黑達克(John Hejduk)的建築作品,以及希臘建築師迪米特里斯・皮吉奧尼斯(Dimitri Pikionis)的作品「路徑」(Path)談起,透過她的鏡頭娓娓道來:這樣的拍攝經驗如何對她的創作生涯造成深刻的影響?當時的情緒衝擊如何成為燃燒至今仍不斷追尋的創作初心?

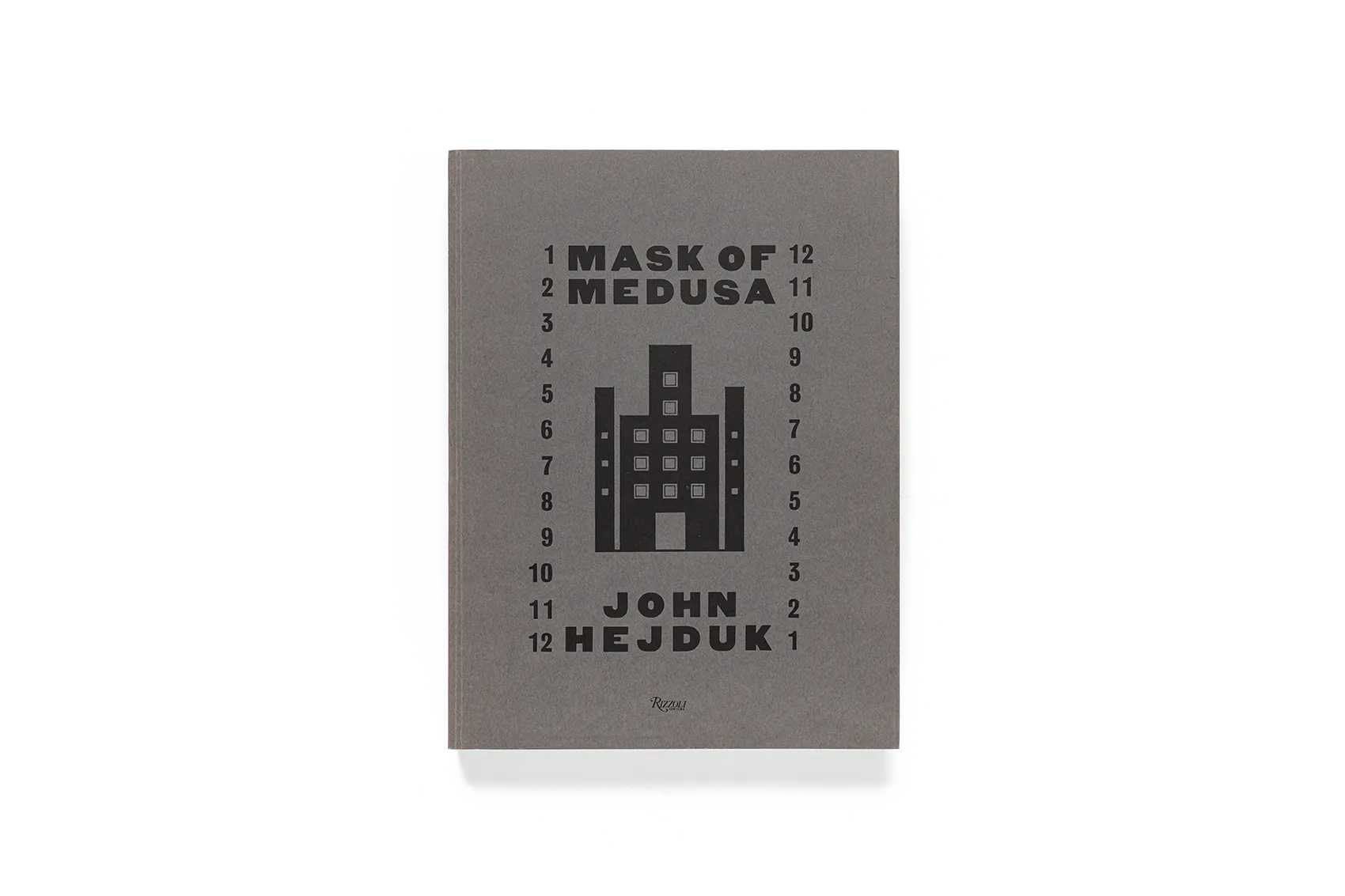

「有關輕盈—卡爾維諾與黑達克的梅杜莎」 想像和慾望,藏於儀式、歷史、生活,看似無形,顯於文字、建築。從小說家卡爾維諾《看不見的城市》,到建築師黑達克(John Hejduk)《梅杜莎的面具》(Mask of Medusa),他們如何保持輕盈和藏匿,讓存於現實的細節、讓存在心中的片斷記憶、在放蕩與睿智間、逸樂與犠牲間徘徊,經由層層映射敘事,找到他方。 7/26 文心藝術基金會邀請龔書章老師以「有關輕盈—卡爾維諾與黑達克的梅杜莎」為題,和我們談關於黑達克建築的故事,並且與「建築與書的友誼」策展人漆志剛、以及年輕世代的建築創作者林念穎、陳怡君、邱元甫對談。

羅尼.霍恩的作品曾在眾多機構舉辦,包括貝耶勒基金會、洛杉磯當代美術館、巴塞爾美術館、迪亞藝術中心、龐畢度藝術中心和芝加哥藝術中心等。近期展覽包括皮諾收藏美術館《Félix González-Torres / Roni Horn》、Pola美術館《Roni Horn: When You See Your Reflection in Water, Do You Recognize the Water in You?》和哥廷根美術館《Roni Horn – You are the Weather (Books, Drawings, Photographs)》。2009年,由泰特美術館和惠特尼美術館策劃的《Roni Horn aka Roni Horn》為其大型回顧展,隨後巡迴至亞維儂蘭貝爾美術館。她的作品曾在惠特尼雙年展、卡塞爾文件展、威尼斯雙年展,以及雪梨雙年展展出。霍恩為2013年米羅基金會獎的得獎者,並曾獲得紐約雕塑中心雕塑獎和美國國家藝術基金會獎。目前工作、生活於紐約。

亞伯拉罕 · 克魯茲威利戈近期在法國 Les Tanneries 當代藝術中心、邁阿密海灘巴斯美術館、阿斯彭美術館、蘇黎世美術館舉辦個展,2015 年為倫敦泰特美術館委託,於首屆Hyundai Commission 展出《Empty Lot》。其作品曾在許多知名大型藝術機構展出,包含巴黎現代美術館、國立二十一世紀當代美術館、洛杉磯郡立美術館和紐約猶太博物館等;曾參與威尼斯雙年展、聖保羅雙年展、卡塞爾文件展、雪梨雙年展、沙迦雙年展、光州雙年展和哈瓦那雙年展。克魯茲威利戈斯的作品也為諸多知名藝術機構所收藏,包含紐約現代美術館、香港 M+、倫敦泰特美術館、沃克藝術中心等。2012 年獲第五屆韓國洋賢藝術獎。目前工作、生活於法國巴黎。

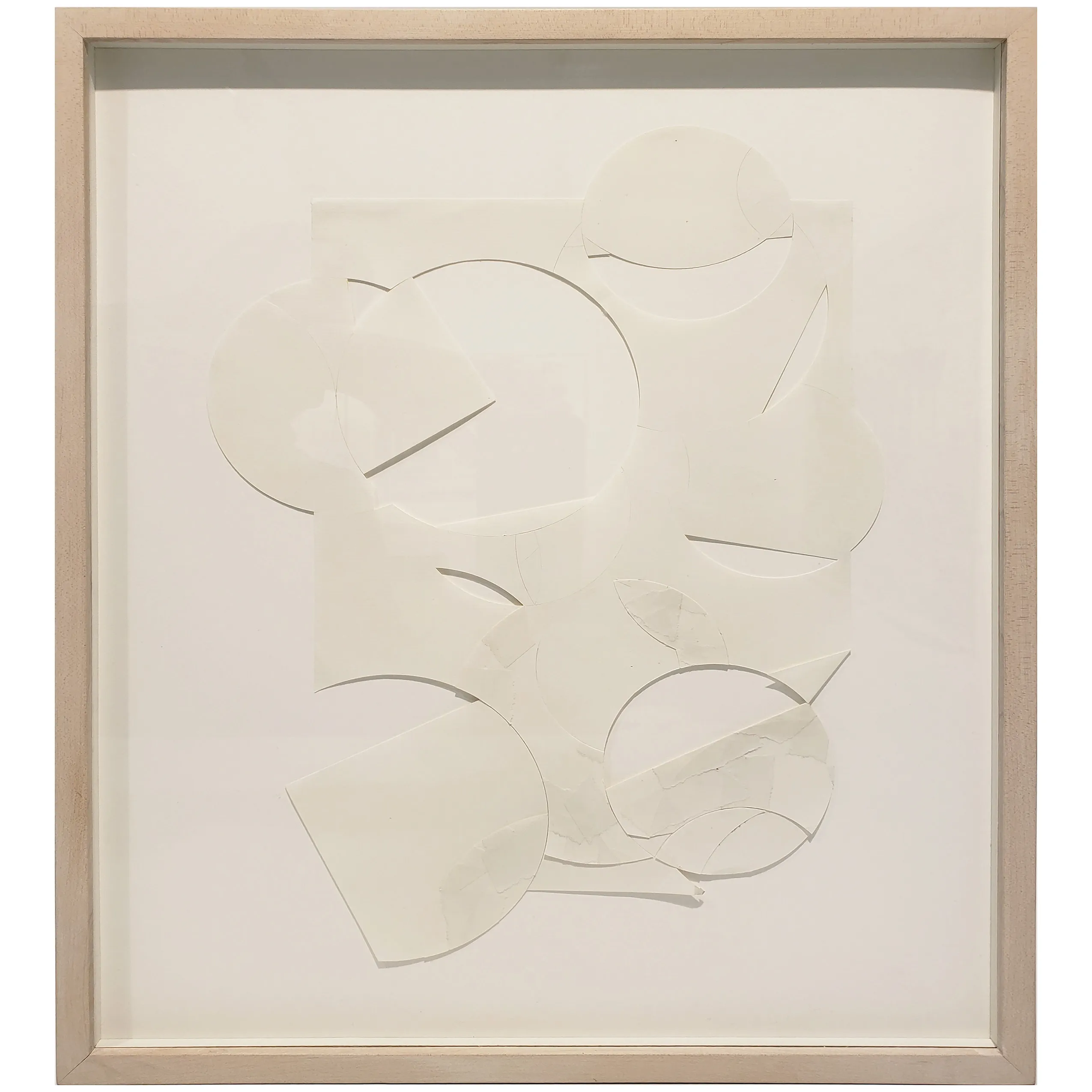

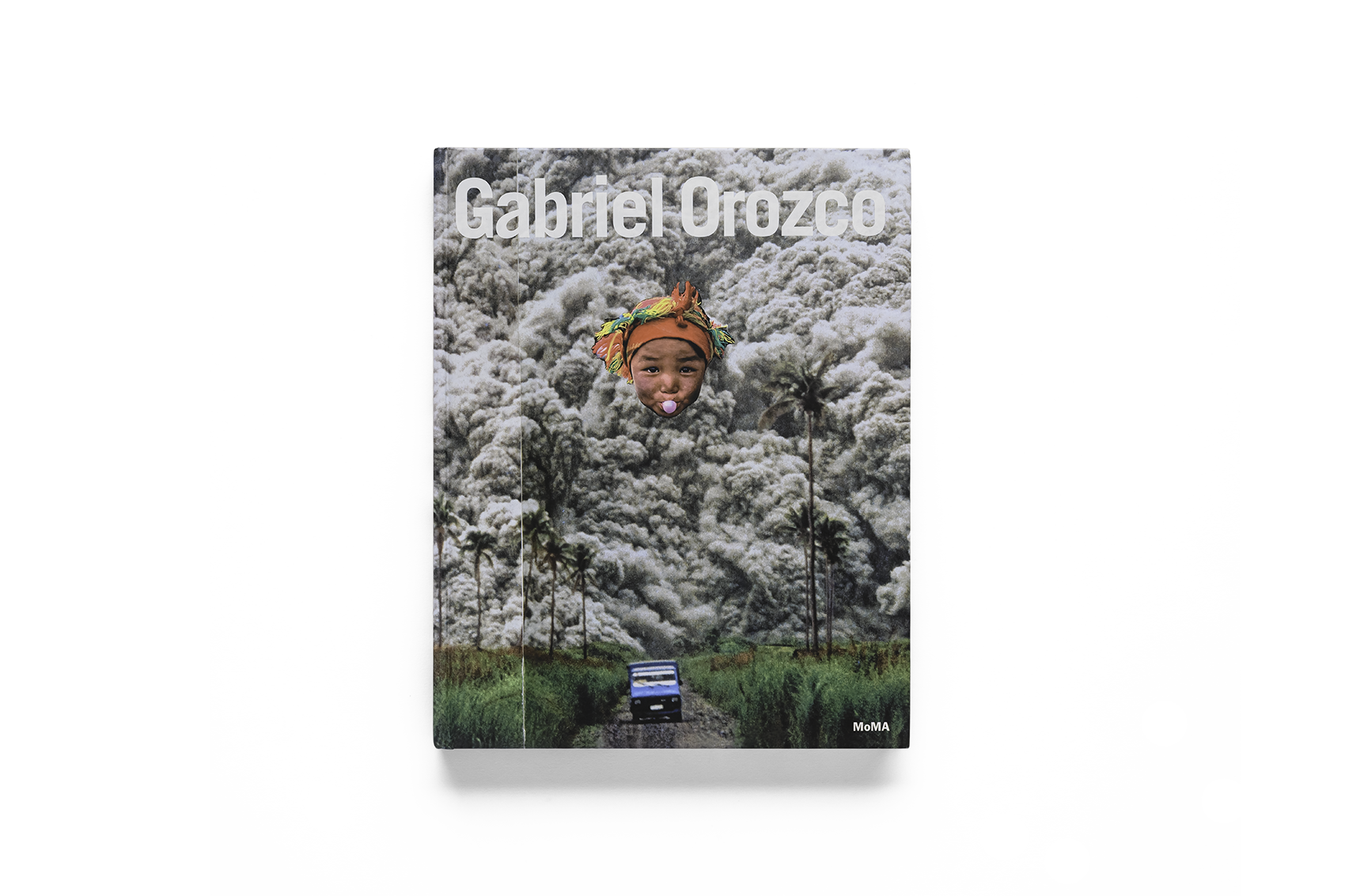

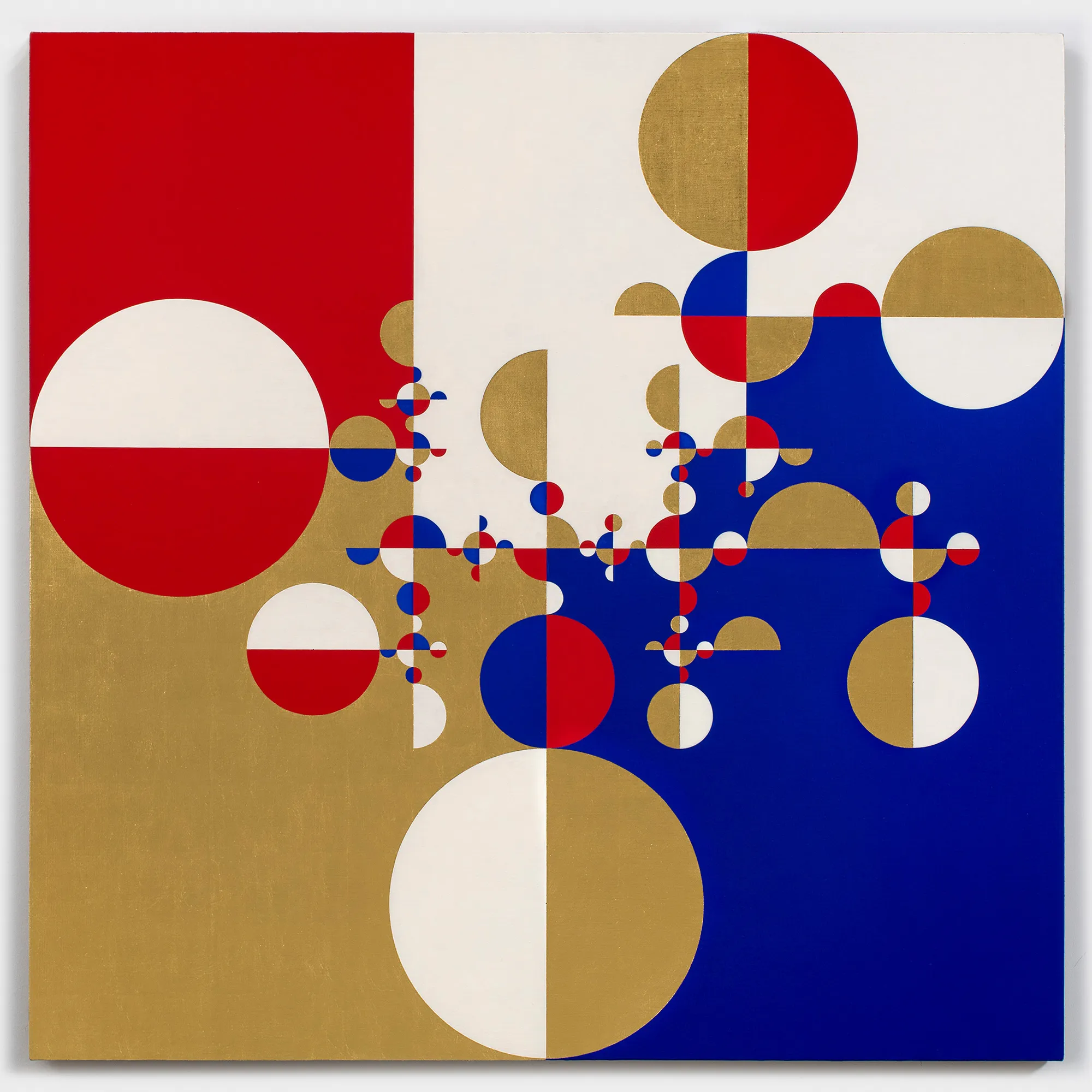

加布里埃爾 · 奧羅斯科於1962年出生在墨西哥哈拉帕,在藝術家庭背景的薰陶下成長,1987年自西班牙馬德里圓環藝術中心課程結束後,開始各地的遊牧生活,這樣的生活方式深深影響他的創作。奧羅斯科曾於1987年至1992年主持「週五工作坊(Taller de los viernes)」,此工作坊成為許多藝術家談論藝術和創作的中心。於1983年舉辦首次個展,近期曾於洛杉磯當代美術館、倫敦蛇形畫廊、墨西哥藝術宮、紐約古根漢美術館等地舉辦個展。2009至2011年期間,於紐約現代美術館、巴塞爾美術館、巴黎龐畢度藝術中心,和倫敦泰特美術館舉辦大型回顧展。也曾榮獲許多獎項,並多次參與威尼斯雙年展和卡塞爾文件展。

南.戈丁曾於阿姆斯特丹市立博物館、芝加哥美術館、倫敦泰特美術館、紐約現代美術館等展出個展。她的作品曾在1996年紐約惠特尼美術館,和2001年龐畢度藝術中心等地舉辦大型回顧展,也參與過許多大型雙年展,如柏林影展、聖保羅雙年展和威尼斯雙年展等。戈丁榮獲多個獎項,例如,ArtReview Power 100、《時代雜誌》百大影響人物、卡瑟・柯爾維茲獎、哈蘇國際攝影獎、法國藝術與文學勳章,和柏林影展泰迪熊獎等。2022年,由蘿拉・柏翠絲執導的紀錄片《所有的美麗與血淚》紀錄了戈丁的一生和創作,也關注她所成立的 P.A.I.N.組織對抗薩克勒家族的行動,證明藝術所能帶給世界改變的力量。

莫娜 · 哈透姆於1952年出生於貝魯特的巴勒斯坦家庭。1975年拜訪倫敦期間,黎巴嫩內戰爆發,導致哈透姆再也無法回到家園,長期在英國居住與工作。異地的文化衝擊,開始感受到自己格格不入,不得不重新審視她作為「局外人」的角色。因此常見哈透姆的作品中,融入了個人的經歷,隱射大環境關於無根漂泊、異化、失落、社會動亂不定的議題。哈透姆的作品為多個國際知名機構所珍藏。曾在紐約現代美術館、廣島市現代美術館、胡安 · 米羅基金會、北京尤倫斯當代藝術中心等眾多大型美術館和機構展出,2015 年在龐畢度藝術中心的重要個展曾巡迴至倫敦泰德美術館及赫爾辛基當代美術館。作品也曾參與卡賽爾文件展、莫斯科當代藝術雙年展、伊斯坦堡雙年展、雪梨雙年展,以及威尼斯雙年展。

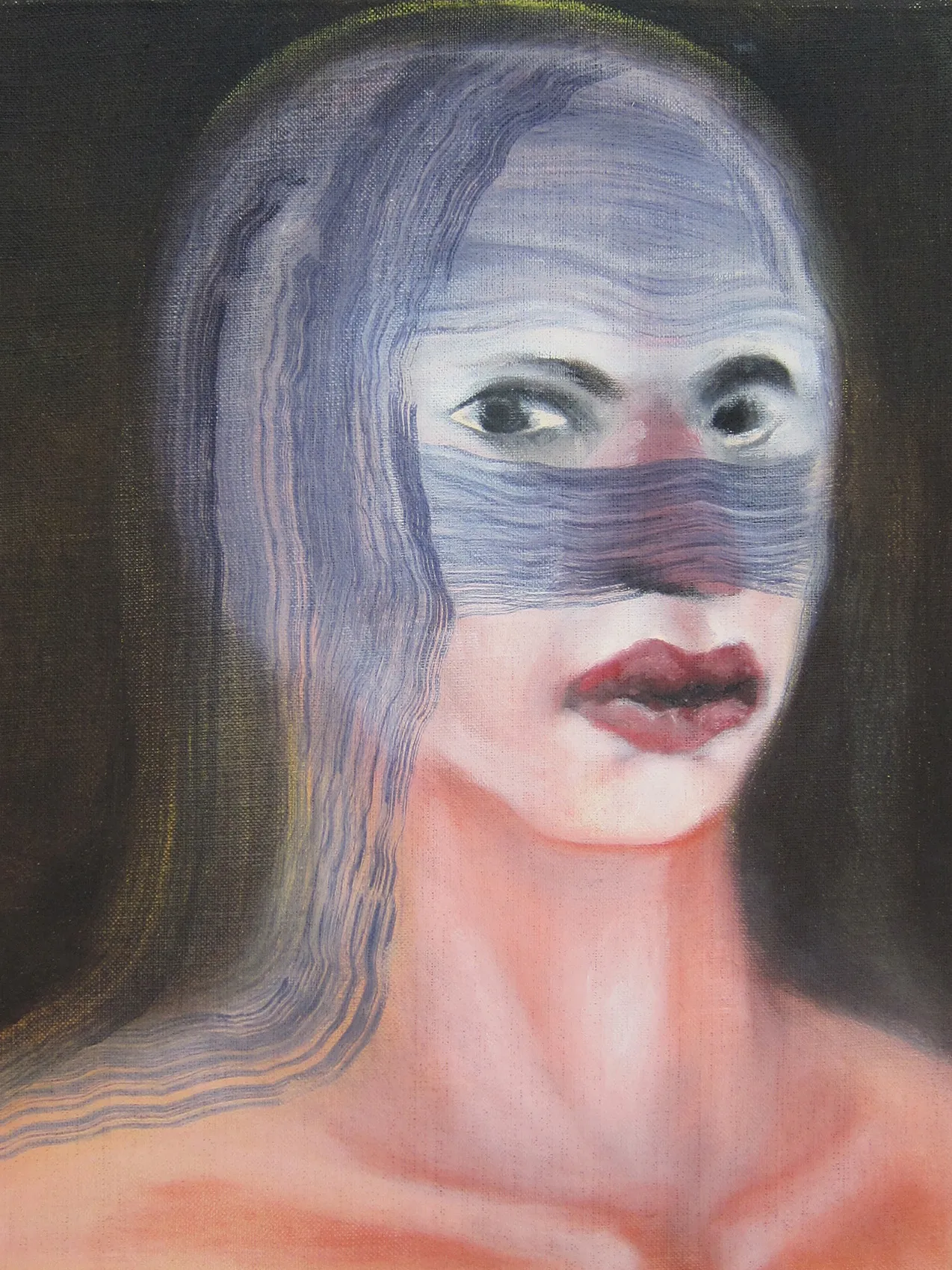

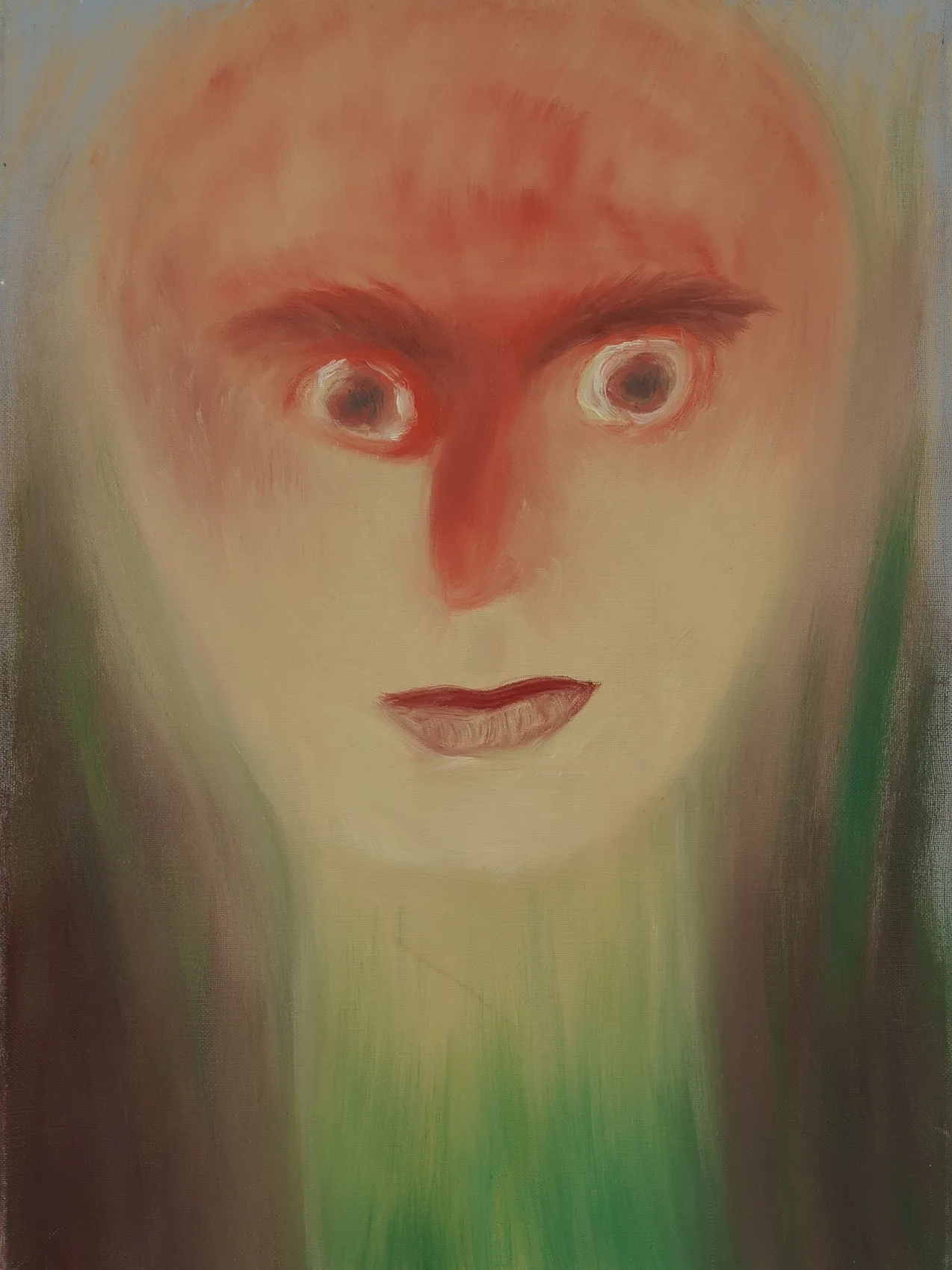

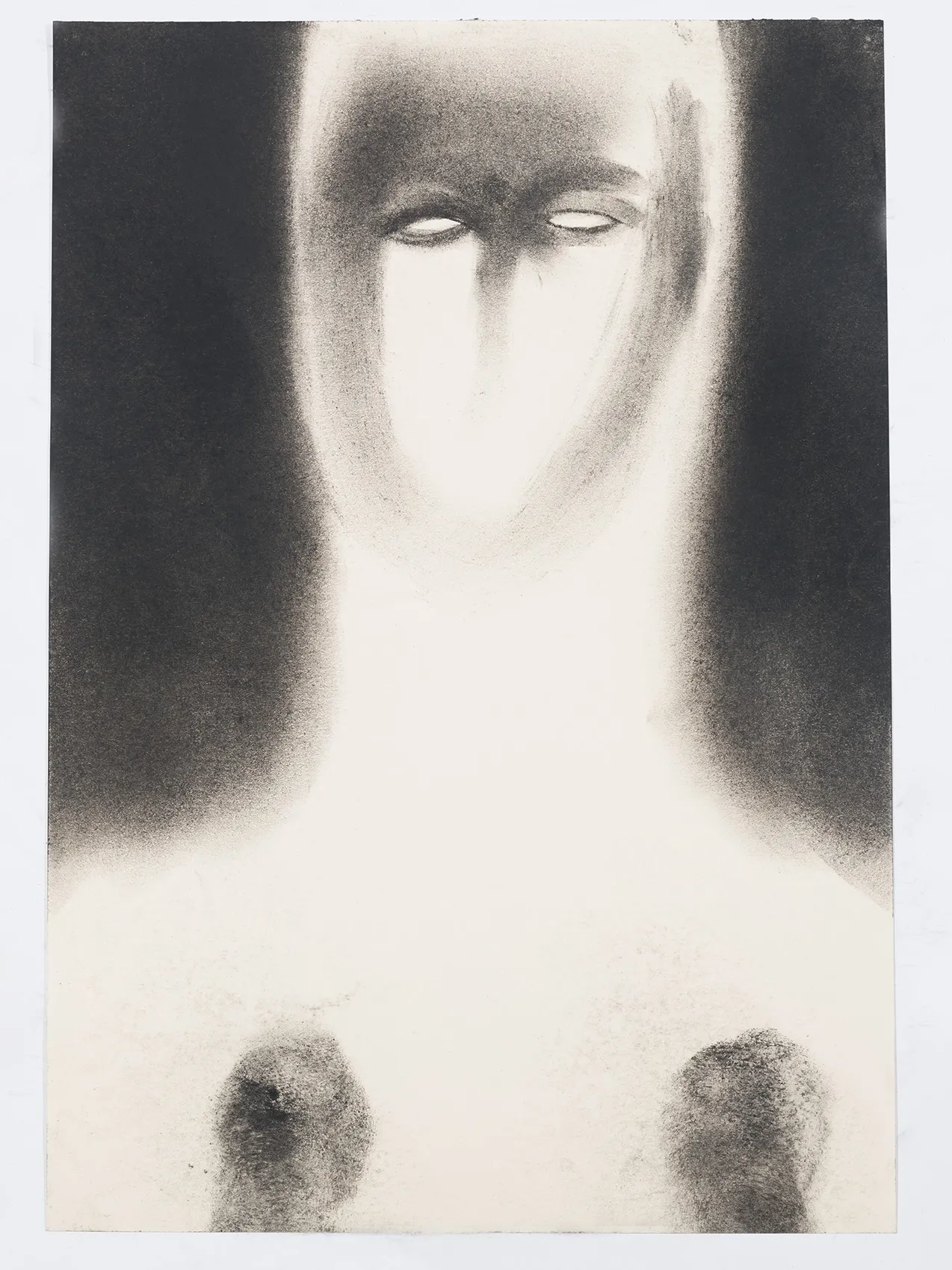

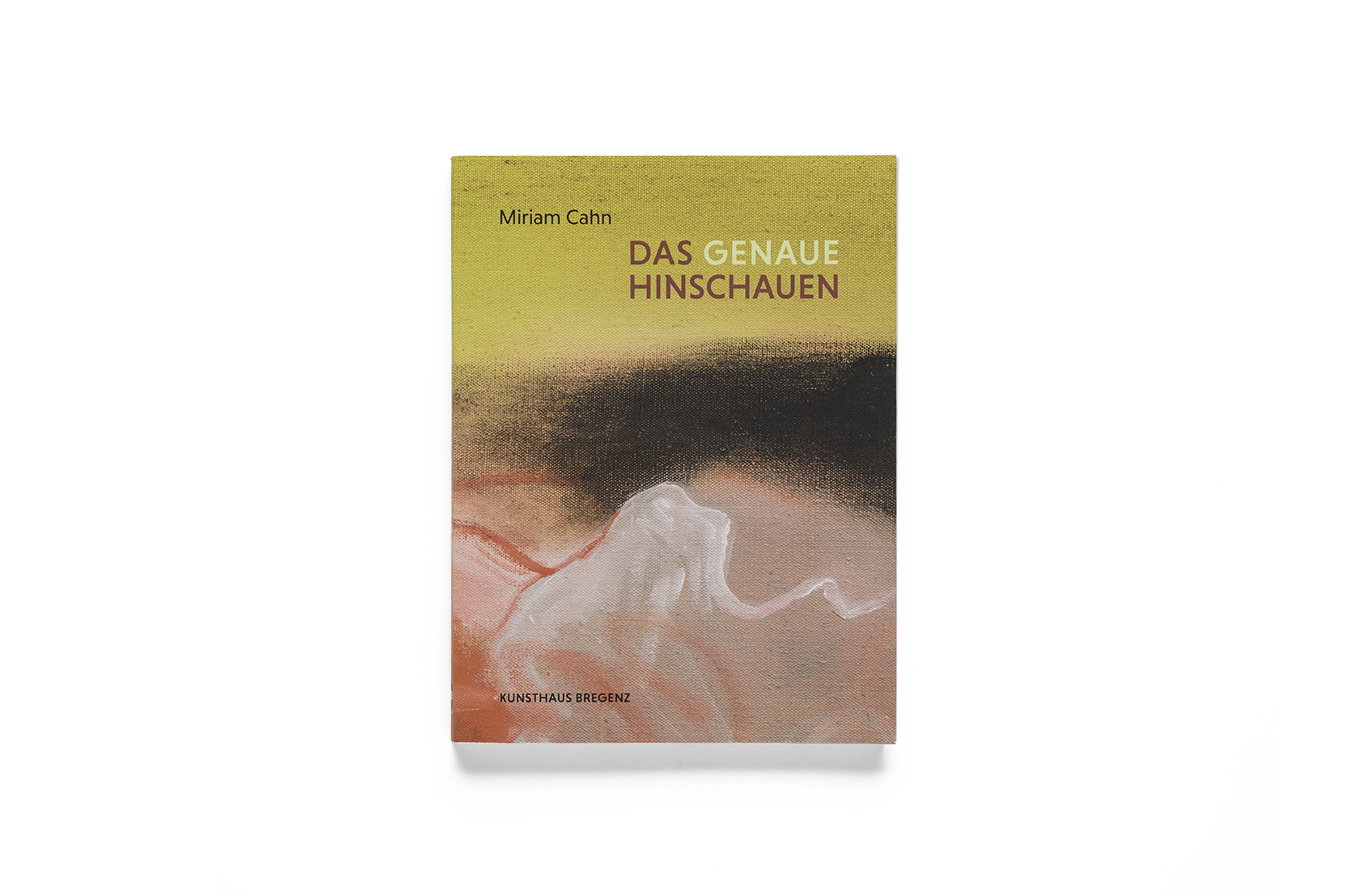

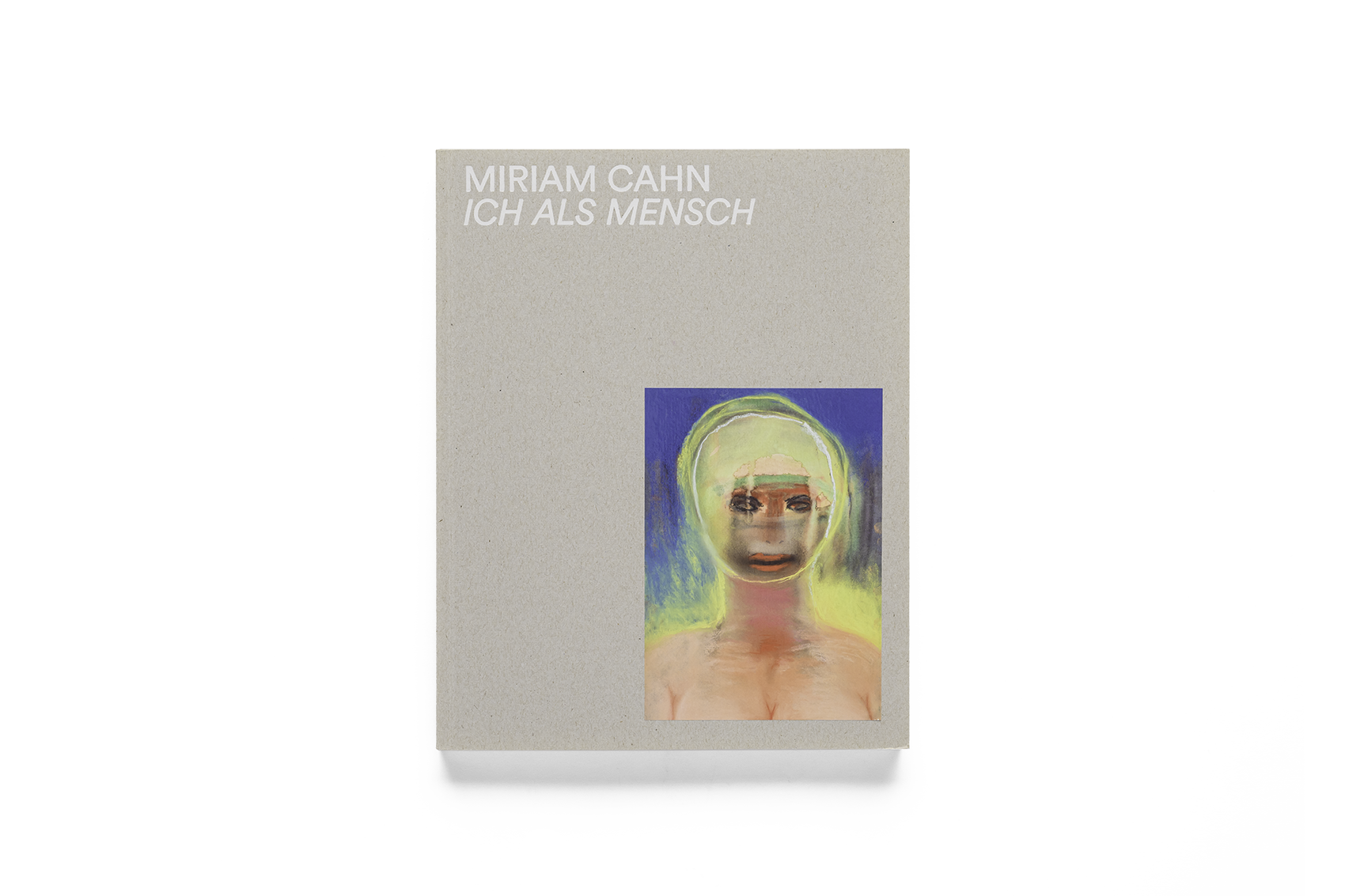

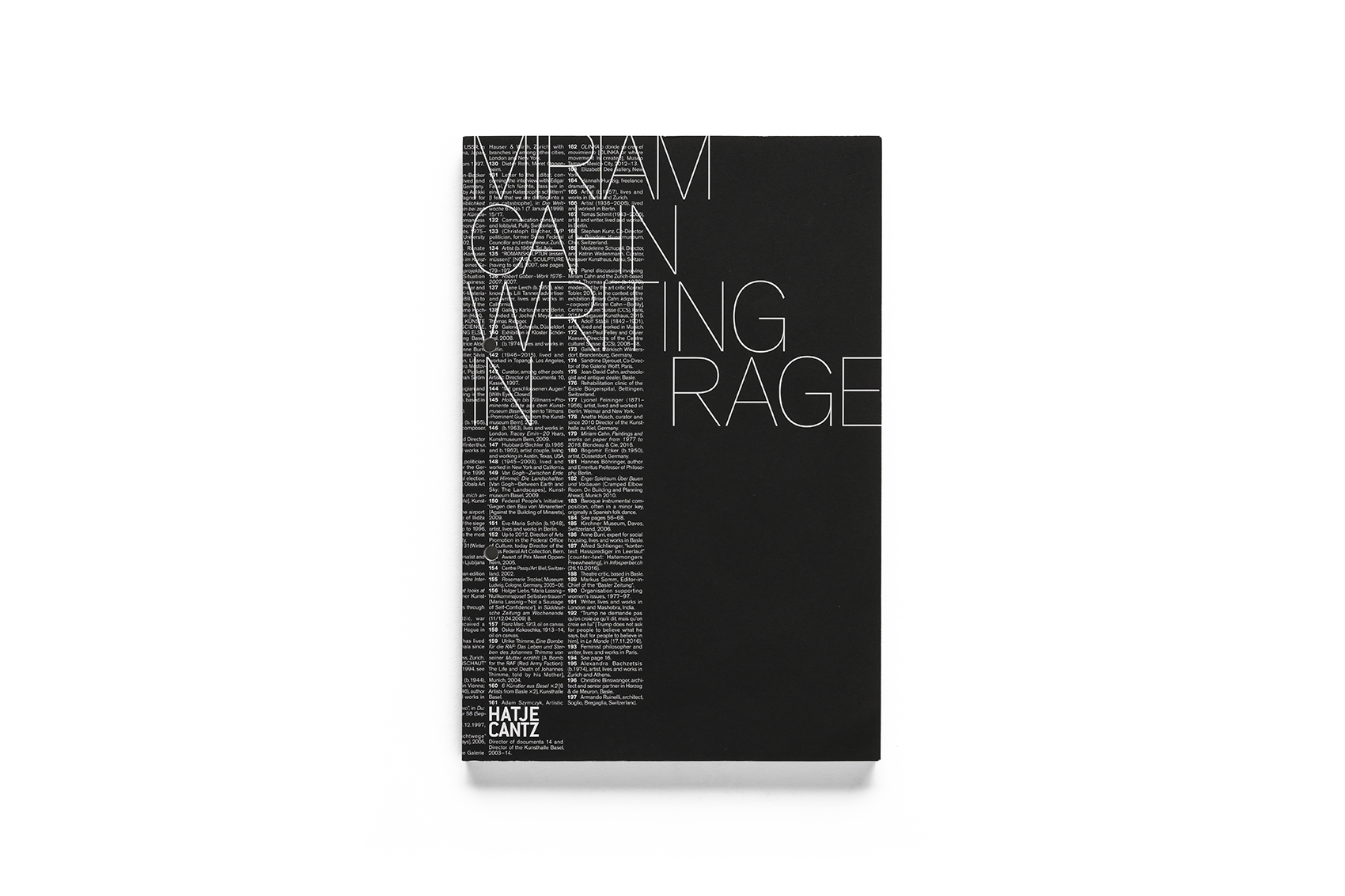

畢生致力爭取性別平權的米里亞姆·卡恩於1949年出生在瑞士巴塞爾的一個猶太移民家庭中,父親是古董藝術商人,母親是熱愛音樂的家庭主婦。從小卡恩就在一個充滿藝術環境的家庭長大。1976年卡恩開始發展她的藝術生涯,從70年代的街頭牆面壁畫到現在仍持續創作的油畫系列作品,都可以看出她將情感轉化為繪畫語言,激進的筆觸及濃烈的色彩傳達出卡恩對周圍社會現實毫不妥協的回應。卡恩的作品在世界各地美術館及藝廊展覽,包含巴黎龐皮杜藝術中心、西班牙索菲婭王后國家藝術中心博物館、華沙現代藝術博物館、慕尼黑藝術之家及南京四方美術館等。不僅1984代表瑞士在威尼斯雙年展展出、2017年第14屆的卡塞爾文獻展,更是奠定了她在當代藝術史中重要的地位。

《路易斯.康與威尼斯:會議宮與雙年展建築項目》(Louis Kahn and Venice: The Project for the Palazzo dei Congressi and the Biennale Building)搭配2018年於瑞士門德里西奧建築學院(USI)所舉辦的同名展覽而出版,彙集了來自費城賓夕法尼亞大學建築檔案館、威尼斯奎利尼.斯坦帕里亞基金會(Fondazione Querini Stampalia)以及加拿大建築中心(CCA)等機構從未發表過的建築圖紙、手稿和文獻檔案,帶領讀者一探1968至72年間,康受邀拜訪這座潟湖都市的行跡,以及揉合了威尼斯深厚建築傳統與對未來的企盼,由其投入大量心力設計的城市新貌。

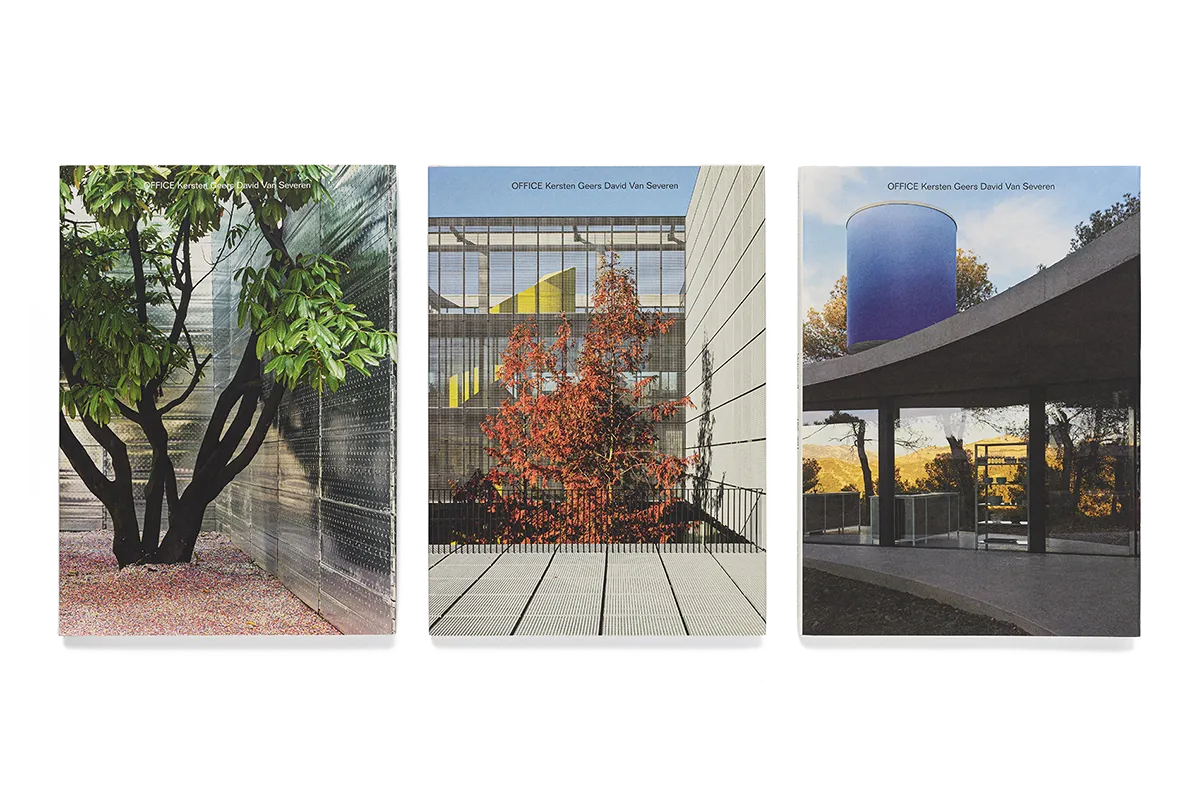

《OFFICE 克斯登.吉爾斯 大衛.凡.賽佛瑞恩》(OFFICE Kersten Geers David Van Severen Vol.1, 2 & 3)為三冊一套的作品集,按時序收錄了來自布魯塞爾、由克森.吉爾斯(1975-)與大衛.凡.賽佛瑞恩(1978-)共同成立的事務所:OFFICE KGDVS橫跨15年的建築實踐作品。此套書是迄今為止對其工作最全面的整理,涵蓋了建築模型、圖紙以及由著名建築攝影家巴斯.普林森(Bas Princen)與策展人吉歐瓦娜.博拉希(Giovanna Borasi)等協同工作者製作的建築攝影與論述。

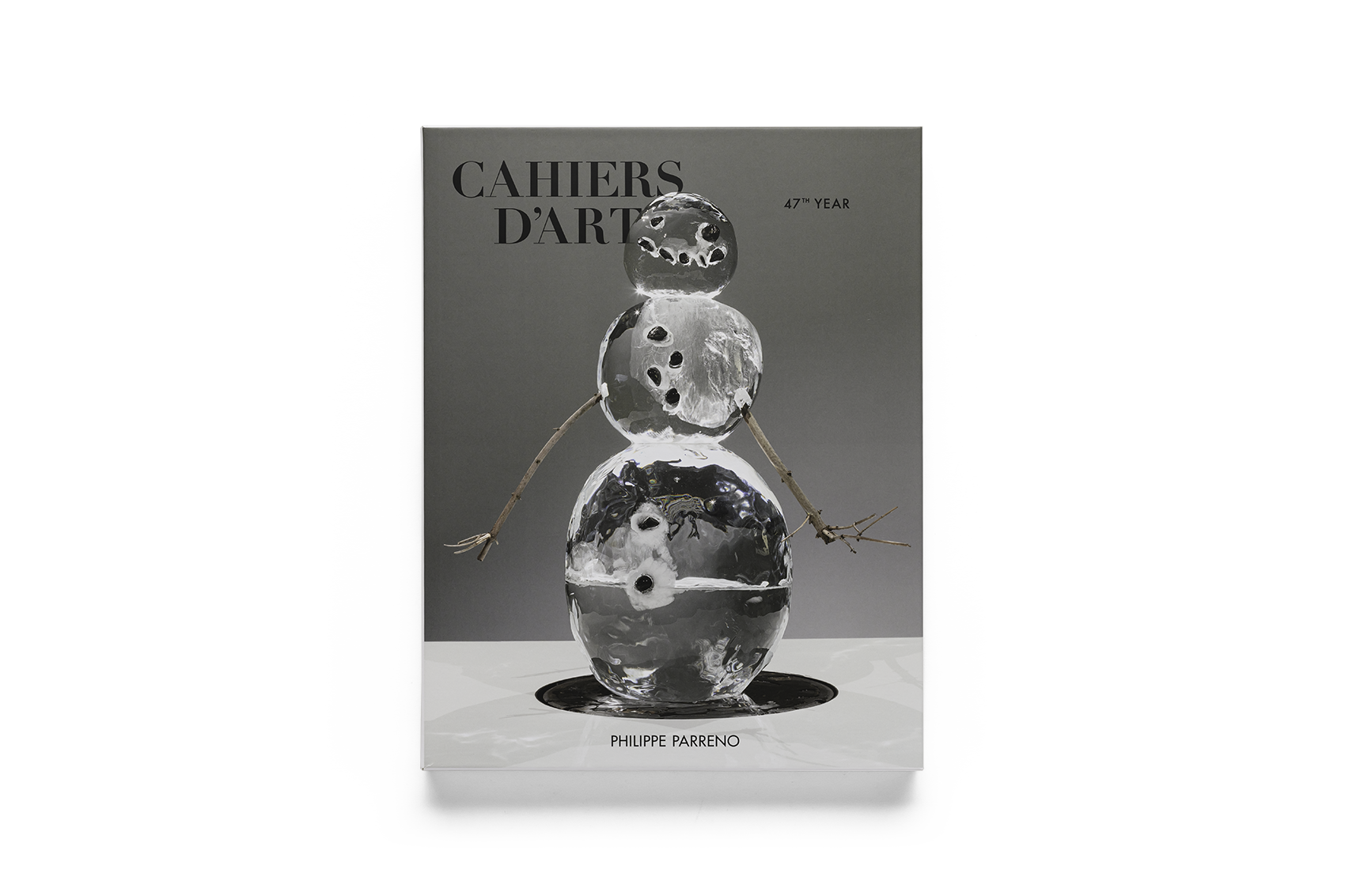

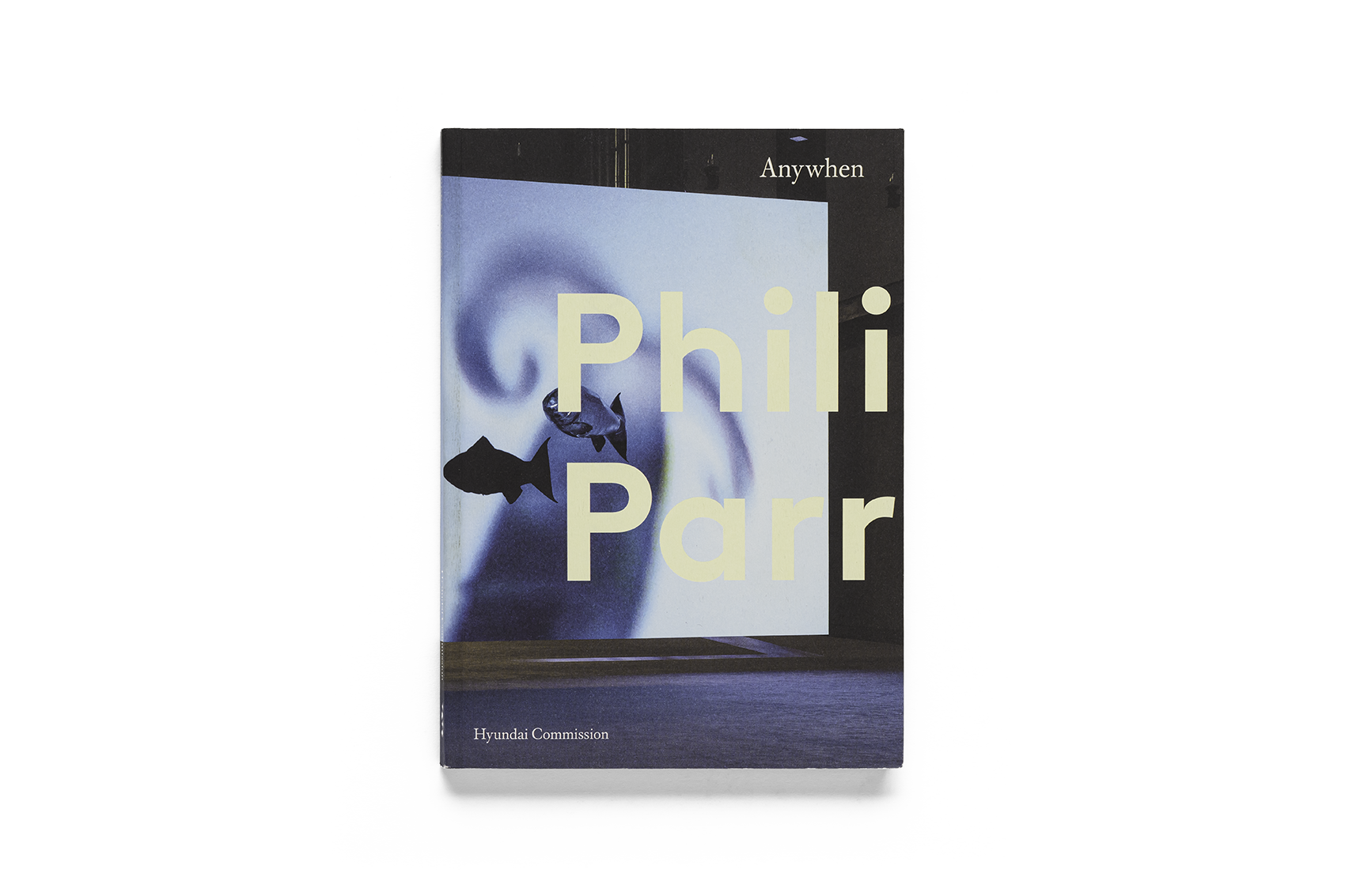

菲利普.帕雷諾(Philippe Parreno)在2017年以《Anywhen》為主題,將渦輪大廳轉變為沈浸式的體驗來呼應建築空間,挑戰觀者對於時間與空間的感知。展出以六個主軸包含時間(Time)、生物反應器(Bioreactor)、空間(Space)、聲音(Sound)、電影(Cinema)、漂浮的魚(Floating fish)之間的漣漪對話。生物反應器(Bioreactor)被放置在渦輪大廳旁的房間內,美術館屋頂的氣象站會將在室外收集到的天氣數據如:風速、溫度和光線等傳回生物反應器,每一次數據的不同會影響反應器內酵母的發酵方式,而電腦程式會根據這些發酵運動的改變來控制展廳內發生的活動,例如:《燈棚》(Marquee)燈光閃爍的節奏、螢幕放映的影像、空間迴盪的聲音、漂浮在空中的魚。

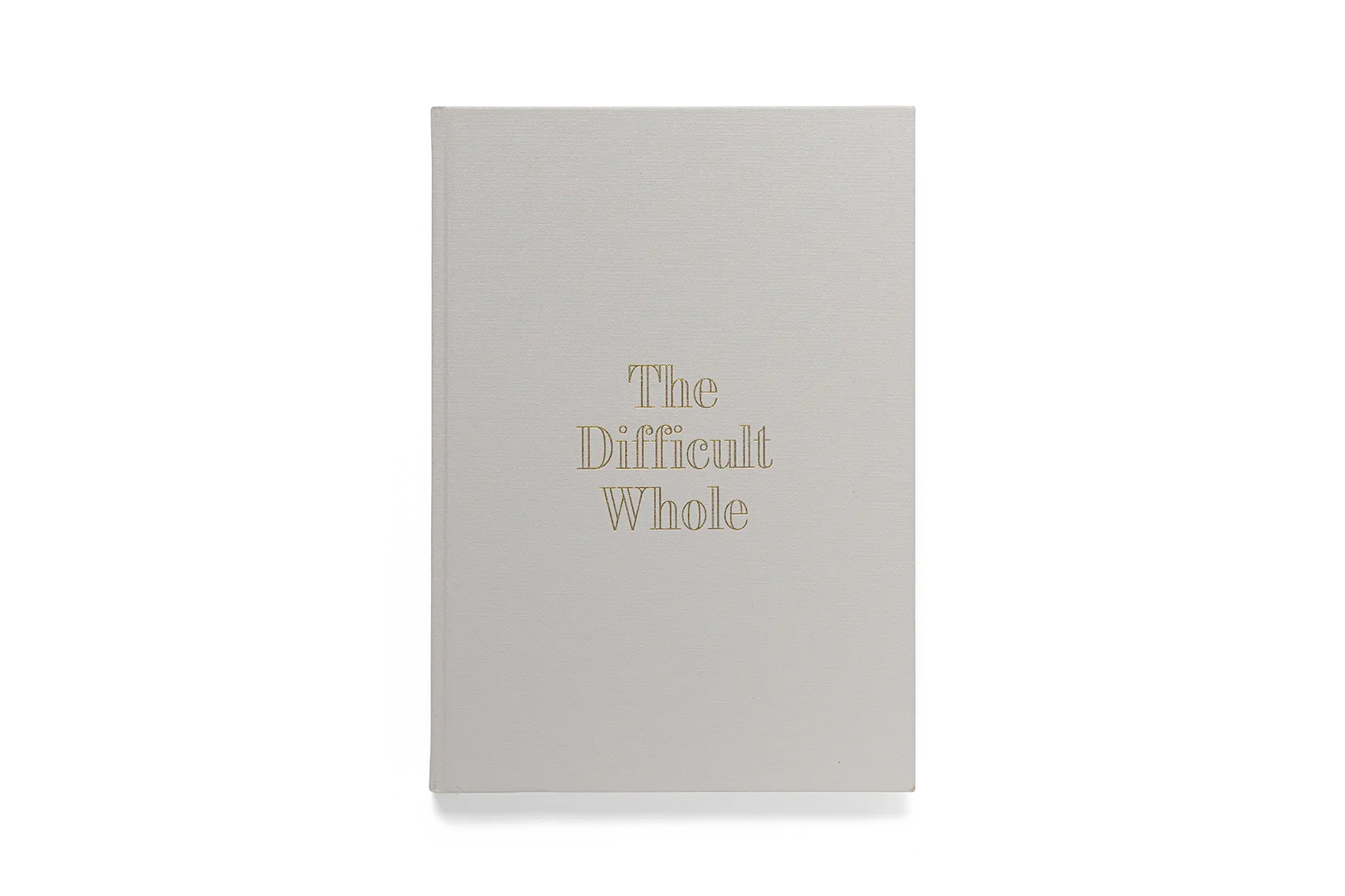

《繁複的整體:關於羅伯特.范裘利、約翰.勞奇與丹尼斯.斯科特.布朗作品的索引集》(The Difficult Whole: A Reference Book on the Work of Robert Venturi , John Rauch and Denise Scott Brown)由克森.吉爾斯(Kersten Geers, 1975-)、葉琳娜.潘茲瓦克(Jelena Pančevac, 1984-)以及安德烈亞.桑德里戈(Andrea Zanderig, 1974-)三位年輕建築師一同整理、集結了1991年普立茲克建築獎得主、美國建築師羅伯特.范裘利(1925-2018)與其建築師事務所合夥人所設計的28個建築作品,書中包含由三位建築師撰寫的作品介紹、當代影像紀錄以及參與研究計畫的學生所重新繪製的建築圖像,藉由多元的方式將范裘利的建築理論與其數十年的設計實踐並陳。

自1990年代末以來,瓦雷里歐.奧吉阿蒂(Valerio Olgiati)被視為瑞士最獨立,最傑出的代表性建築師之一。其作品包含帕斯佩斯學校(School Building Paspels, 1998)、「黃屋」博物館(Das Gelbe Haus, 1999)、瑞士國家公園遊客中心(Visiting Center Swiss National Park, 2008),以及參與臺灣故宮南院競圖的提案(National Palace Museum Taiwan, 2004)等。關於奧吉阿蒂的典藏出版品包含了《奧吉阿蒂的14位學生作品集:1998-2000》(14 Student Projects with Valerio Olgiati 1998-2000)、限量發行500份的《瓦雷里歐.奧吉阿蒂:一百分之一圖面》(Valerio Olgiati PLAN 1:100)等絕版書籍。

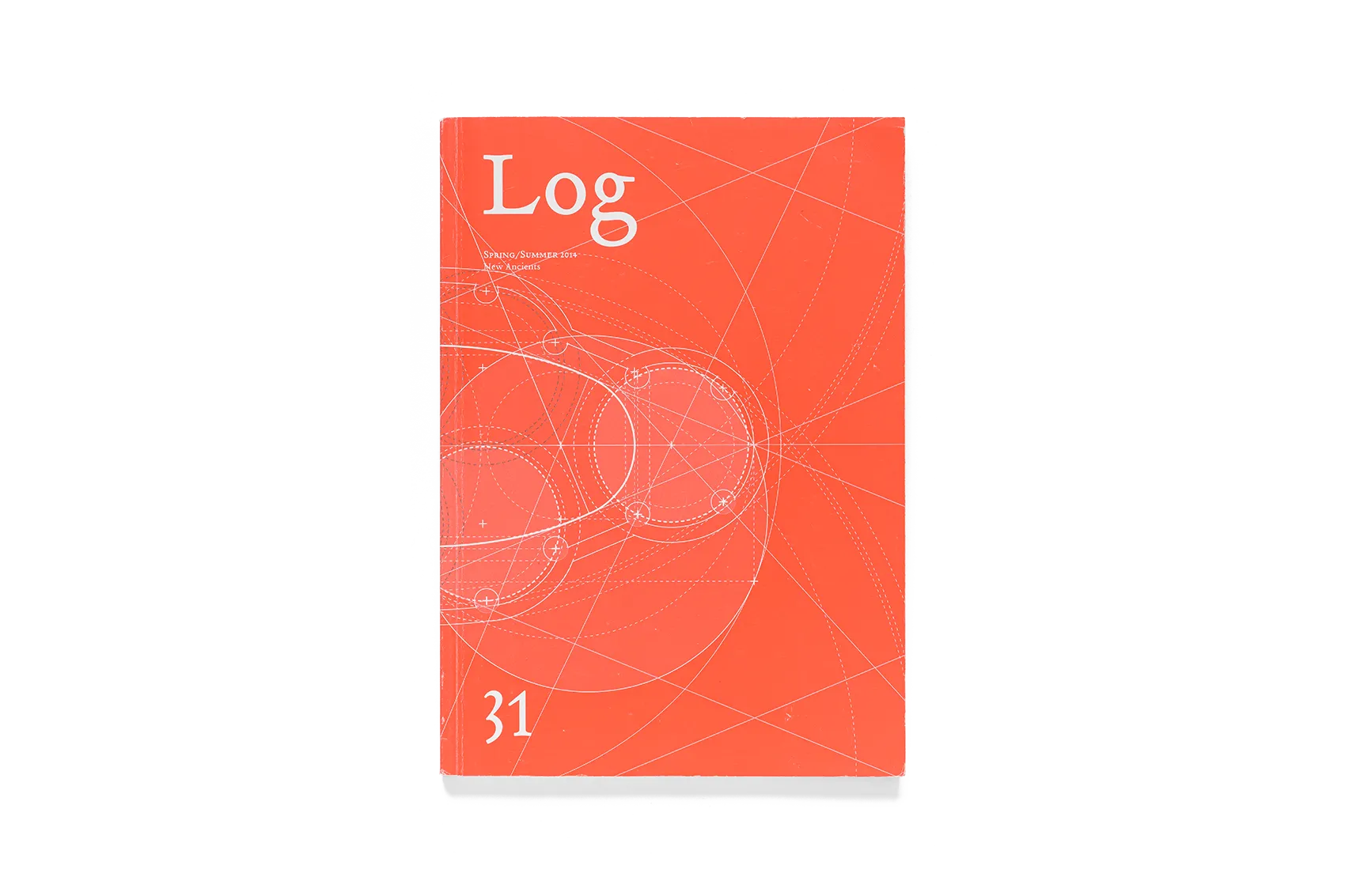

《Log第31期:新的過去》(Log 31: New Ancients)從屬的系列出版品是在著名建築評論家、編輯辛西亞.戴維森(Cynthia Davidson, 1952-)主導下於2003年成立、以建築和當代城市為主題的獨立期刊,每年出版三期,以文字的形式專注於評論,意圖抵制圖像媒體的誘惑,同時聚焦建築生產的相關核心思維。典藏的第31期實體書出版於2014年春夏,目前已絕版且非常罕見,該期提出了將當代語境視為「歷史」進行探索的可能性,特別強調結合了傳統前例與新技術的繪畫方式,並透過建築師、藝術家與評論者各異其趣的撰文帶領讀者重新思考建築與歷史的對話關係。

《石上純也:多渺小?多寬闊?建築是如何生成的》(Junya Ishigami: How Small? How Vast? How Architecture Grows)是一本25.6 x 36公分的大開本展覽目錄,搭配日本建築師石上純也(1974-)於2013~14年間,在法國波爾多夢之拱廊建築中心(arc en rêve centre d’architecture)所舉辦的巡迴展所出版,收錄了包含《瞭望台餐廳》(Restaurant with distant views)、《池畔住宅》(Pond and House)等輕盈、夢幻的建築概念,以展覽現場的模型照片搭配文字,呈現出充滿童話色彩卻又邏輯縝密的空間想法。

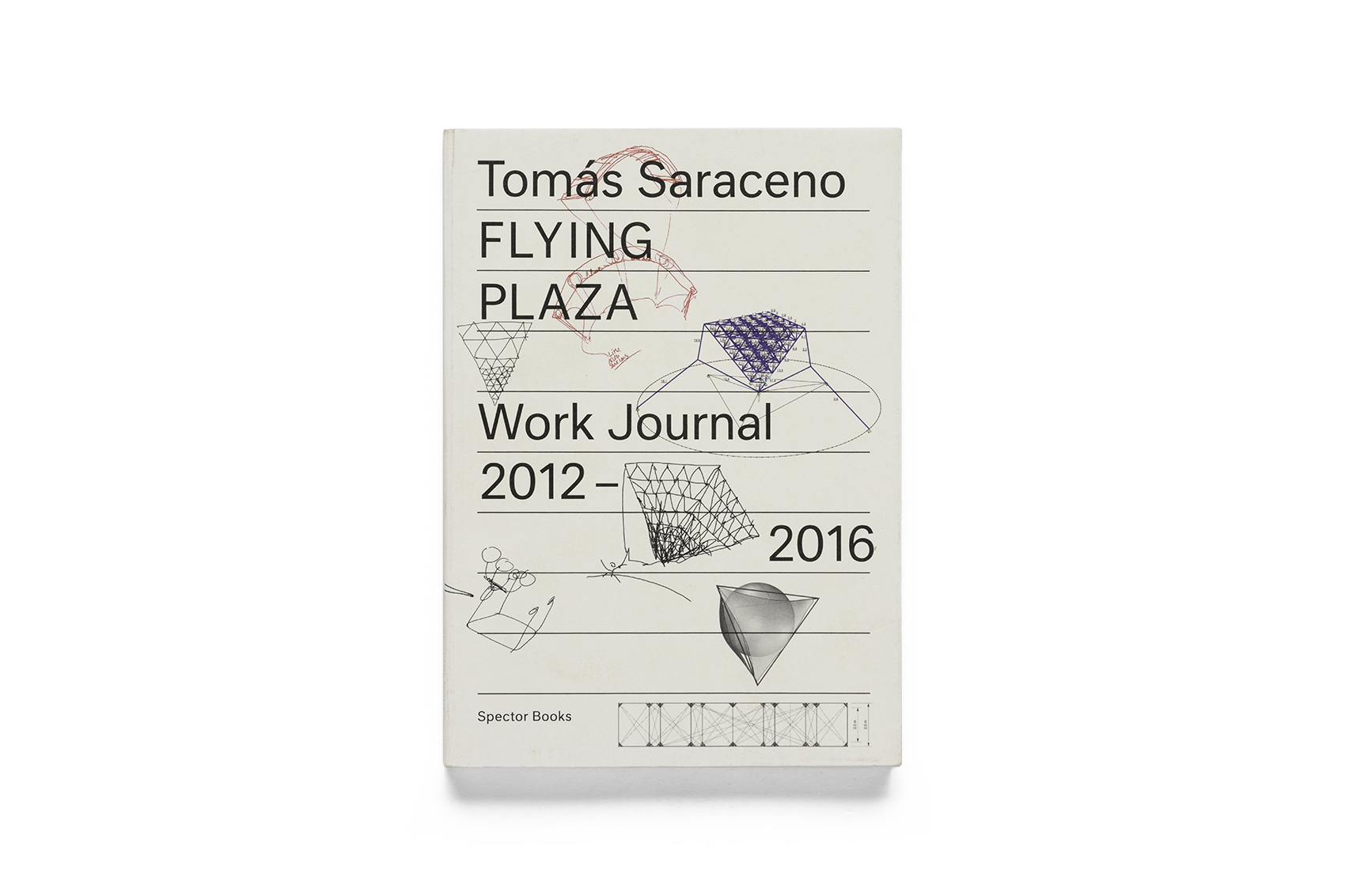

《Haus-Rucker-Co 1967-1977:重新載入建築烏托邦》(Haus-Rucker-Co, 1967-1977: Architekturutopie reloaded )搭配2014~2015年間於柏林重要的當代藝文中心——瓦爾德湖畔住宅(Haus am Waldsee)舉辦的同名展覽而出版,書中以原始圖紙、檔案與訪談回顧了以維也納為據點開展的前衛設計團體Haus-Rucker-Co(HRC)十年間的創作歷程,對應1970年代對於環境污染與災難的憂慮,HRC提出了包含互動式面罩「思維擴展器」(Mind-Expander)、「氣動式空氣結構」(pneumatic air-structures)等著名的作品系列,對托馬斯.薩拉切諾(Tomás Saraceno)等當代藝術家產生了巨大的影響。

《城市中的城市——柏林:綠色列嶼》(The City in the City - Berlin: A Green Archipelago)可以說是20世紀後期,以「城市」為名的眾多建築宣言當中,最神秘而又引人入勝的一冊,其紀錄了1977年由當時美國康乃爾大學建築系教授昂格斯(O.M. Ungers, 1926-2007)帶領包含雷姆.庫哈斯(Rem Koolhaas, 1944~)在內的團隊,以夏季學校工作營的方式,為當時西柏林因冷戰而嚴重衰退的城市提出的緊急設計方案。其工作成果最初集結為一本德語小冊子,本書則是於2013年重新研究、整理後出版,除了集結宣言早期的手稿和文件,亦包含了許多當時的註記與從未披露的插圖。

《San Rocco第6期:合作》(San Rocco 6: Collaborations)從屬的《San Rocco》建築雜誌創始於2010威尼斯建築雙年展期間,最初設定為運行五年的計劃,預期每年出版三期不同主題的雜誌,並面向全世界各種類型的建築作品、圖紙乃或繪畫呈現的想法進行徵稿,包含克斯登.吉爾斯(Kersten Geers)、皮爾.維托里奧.奧瑞利(Pier Vittorio Aureli)以及艾琳尼.斯考伯特(Irénée Scalbert)等著名的建築師、評論家與理論家皆曾在這份雜誌上發表過文章。第6期以《合作》為主題,闡述了建築作為一種集體知識結合眾人之力而產生的特性,並以同時期的橫向合作與跨越時代的對話關係交織成領域的經緯,亦選用了被譽為「世界上最美的房子」,廣受眾多創作者喜愛的「馬拉帕爾泰別墅」(Casa Malaparte)作為封面象徵,別具特色。

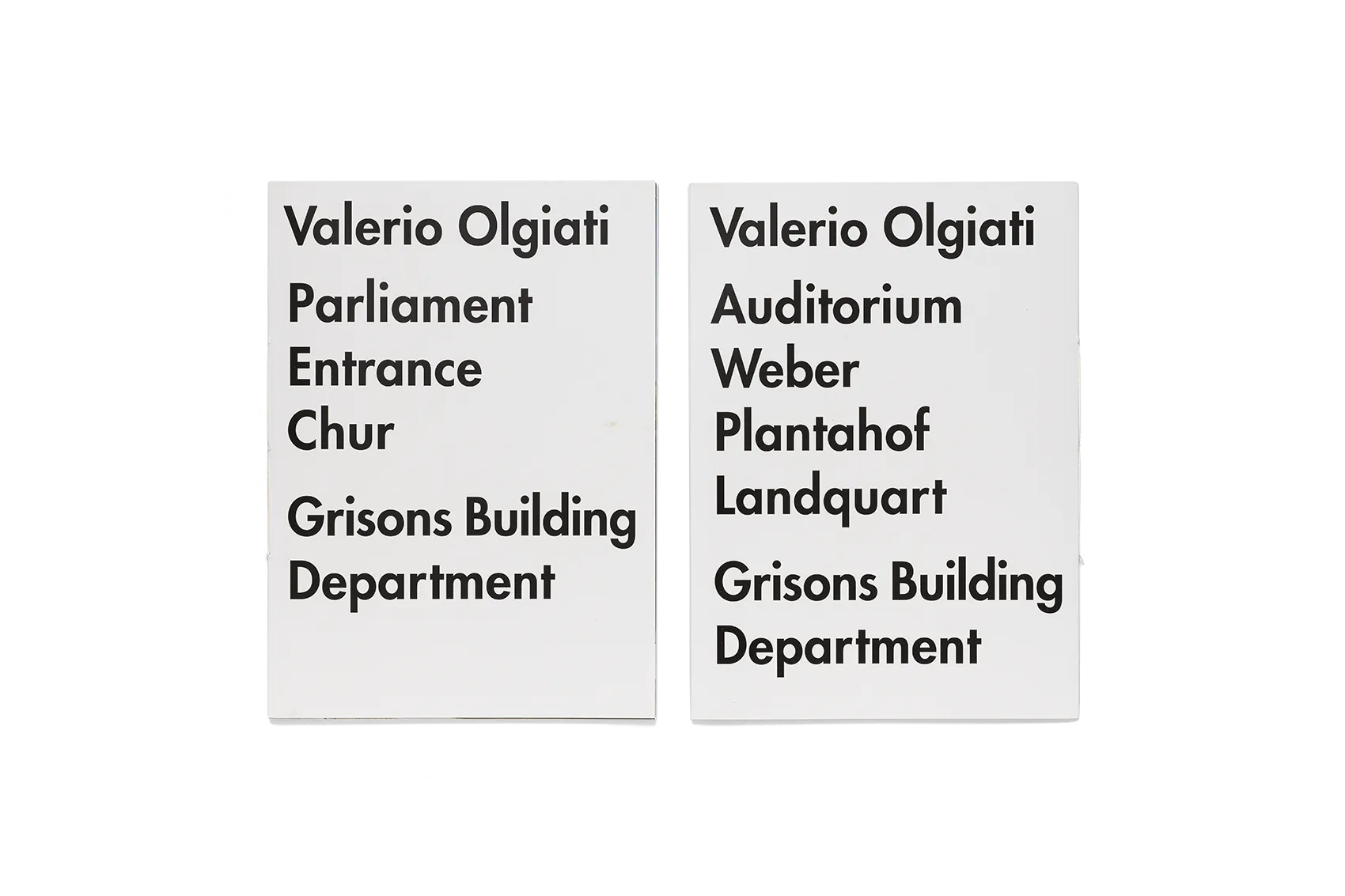

《庫爾議會入口-韋伯普蘭塔霍夫禮堂 》(Parliament Entrance Chur - Auditorium Weber Plantahof Landquart)由兩本小冊組成,收錄瓦雷里歐.奧吉阿蒂(Valerio Olgiati)兩件作品:其中一件為他在格勞賓登州(Grisons)設計的第一座建築,即通往庫爾議會的新通道,該建築榮獲「2010 年瑞士最佳建築」銅兔獎。另一件為位於蘭德誇特(Landquart)的普蘭塔霍夫(Plantahof)農業學校的韋伯禮堂(Weber Auditorium)。其支撐結構對建築師和土木工程師都提出了挑戰。線裝的小冊子經過特殊塗層與燙金處理,同時出版德文、義大利文和羅曼文版本,為格勞賓登州建築部門的系列出版物。

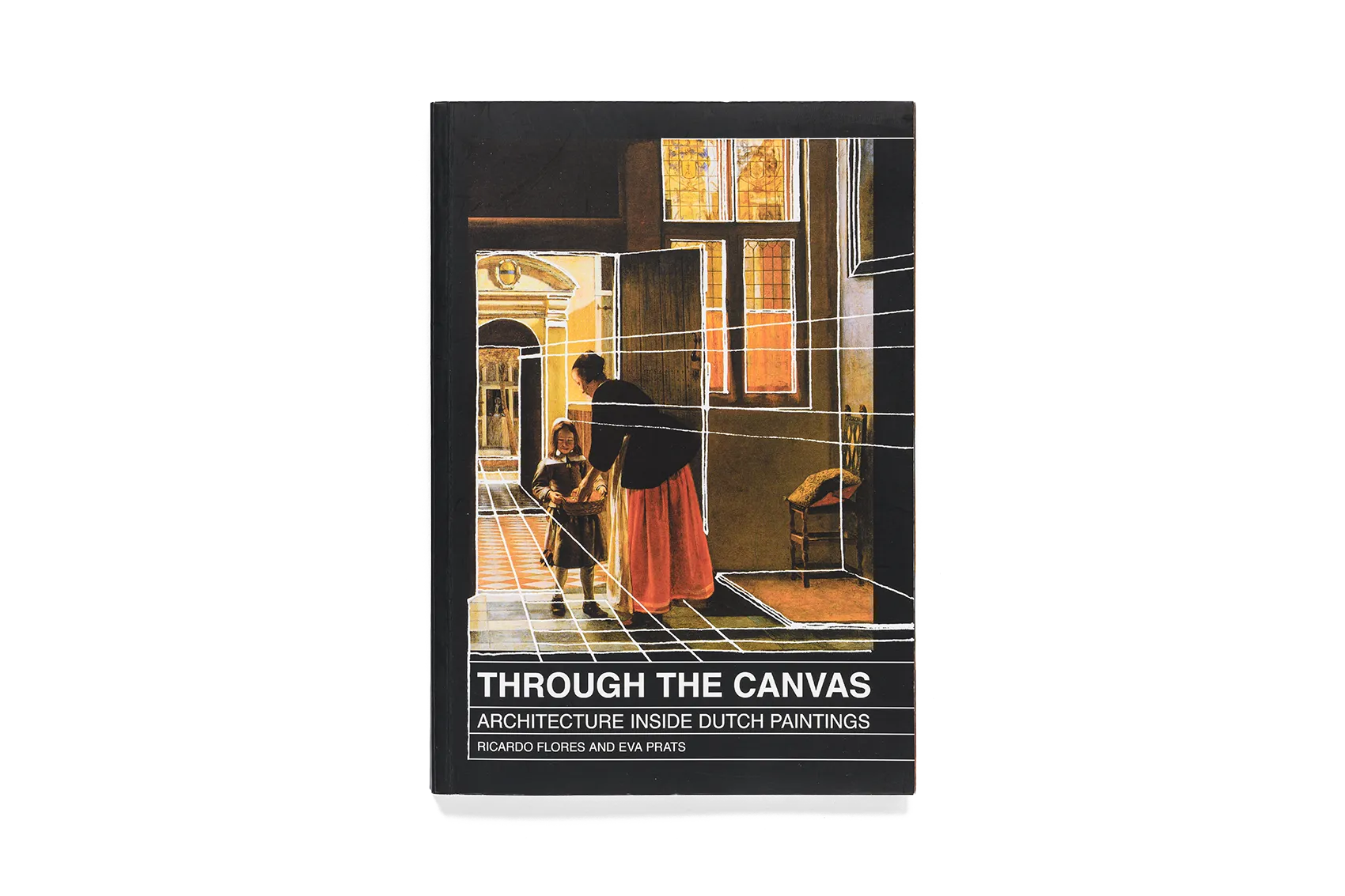

《穿越畫布:荷蘭繪畫中的建築》(Through the Canvas: Architecture Inside Dutch Paintings)紀錄了西班牙當代重要的建築師組合弗羅雷斯與普拉茨(Flores & Prats Arquitectes)帶領新南威爾斯大學(UNSW)建築系的學生進行的住宅設計工作營。書中透過分析十七世紀荷蘭畫家彼得.德.霍赫(Pieter de Hooch, 1629-1684)的作品,將畫中藉由平行牆體及牆上開口的空間構圖,與二十世紀的荷蘭建築師赫里特.里特費爾德(Gerrit Rietveld)與阿多.范.艾克(Aldo van Eyck)等人的建築作品做出連結。本書自2008出版後並無再版,是相當稀有的典藏。

自1990年代末以來,瓦雷里歐.奧吉阿蒂(Valerio Olgiati)被視為瑞士最獨立,最傑出的代表性建築師之一。其作品包含帕斯佩斯學校(School Building Paspels, 1998)、「黃屋」博物館(Das Gelbe Haus, 1999)、瑞士國家公園遊客中心(Visiting Center Swiss National Park, 2008),以及參與臺灣故宮南院競圖的提案(National Palace Museum Taiwan, 2004)等。關於奧吉阿蒂的典藏出版品包含了《奧吉阿蒂的14位學生作品集:1998-2000》(14 Student Projects with Valerio Olgiati 1998-2000)、限量發行500份的《瓦雷里歐.奧吉阿蒂:一百分之一圖面》(Valerio Olgiati PLAN 1:100)等絕版書籍。

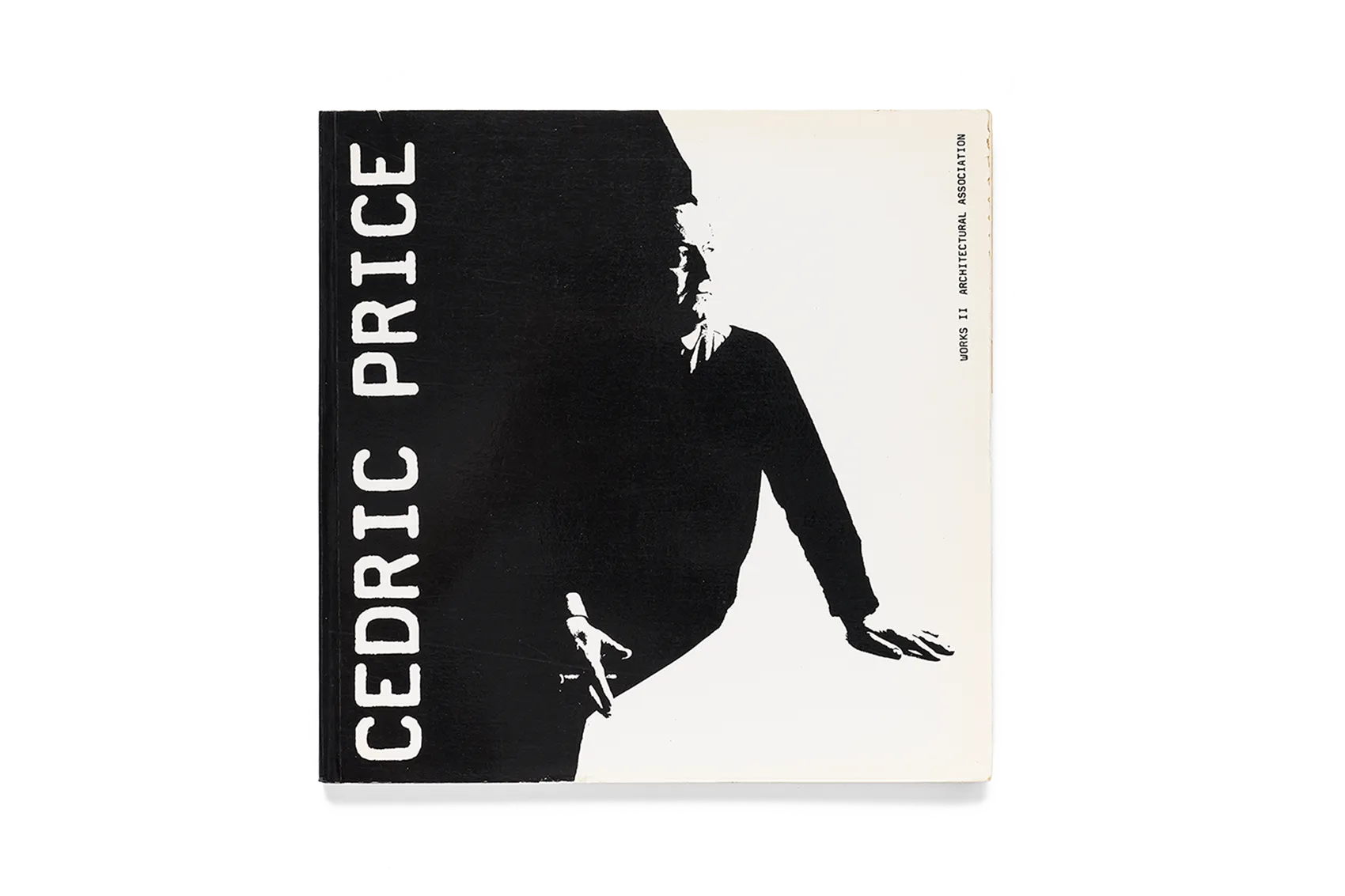

《賽德里克.普賴斯:方塊書》(Cedric Price: The Square Book)為《賽德里克.普賴斯:作品2》(Cedric Price: Works II)於2003年再次發行的版本。本書為AA建築學院「作品」(Works)系列出版品的第二輯,原為搭配英國建築師賽德里克.普賴斯(1934-2003)於1984年6月應倫敦建築聯盟學院(AA)主席阿爾文.博亞爾斯基(Alvin Boyarsky)邀請舉辦的展覽而出版。書中收錄了其事務所自1960年成立以來的重要作品,包含「娛樂宮」(The Fun Palace)、「陶業思想帶」(Potteries Thinkbelt)以及倫敦動物園鳥舍(Zoo Aviary)等概念性與建成項目,以及其他鮮為人知的計畫與著作。目前1984年與2003年的版本皆已絕版。

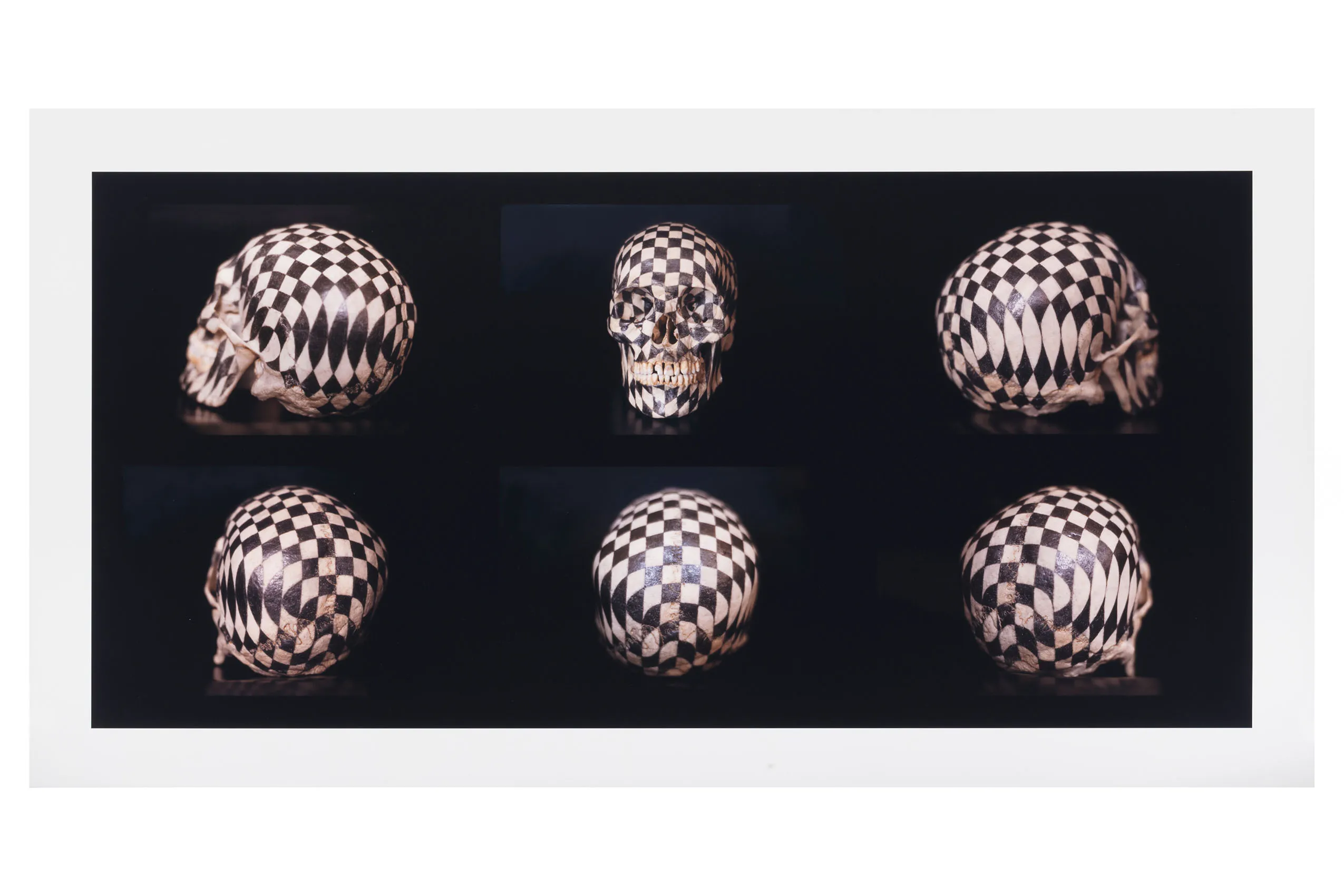

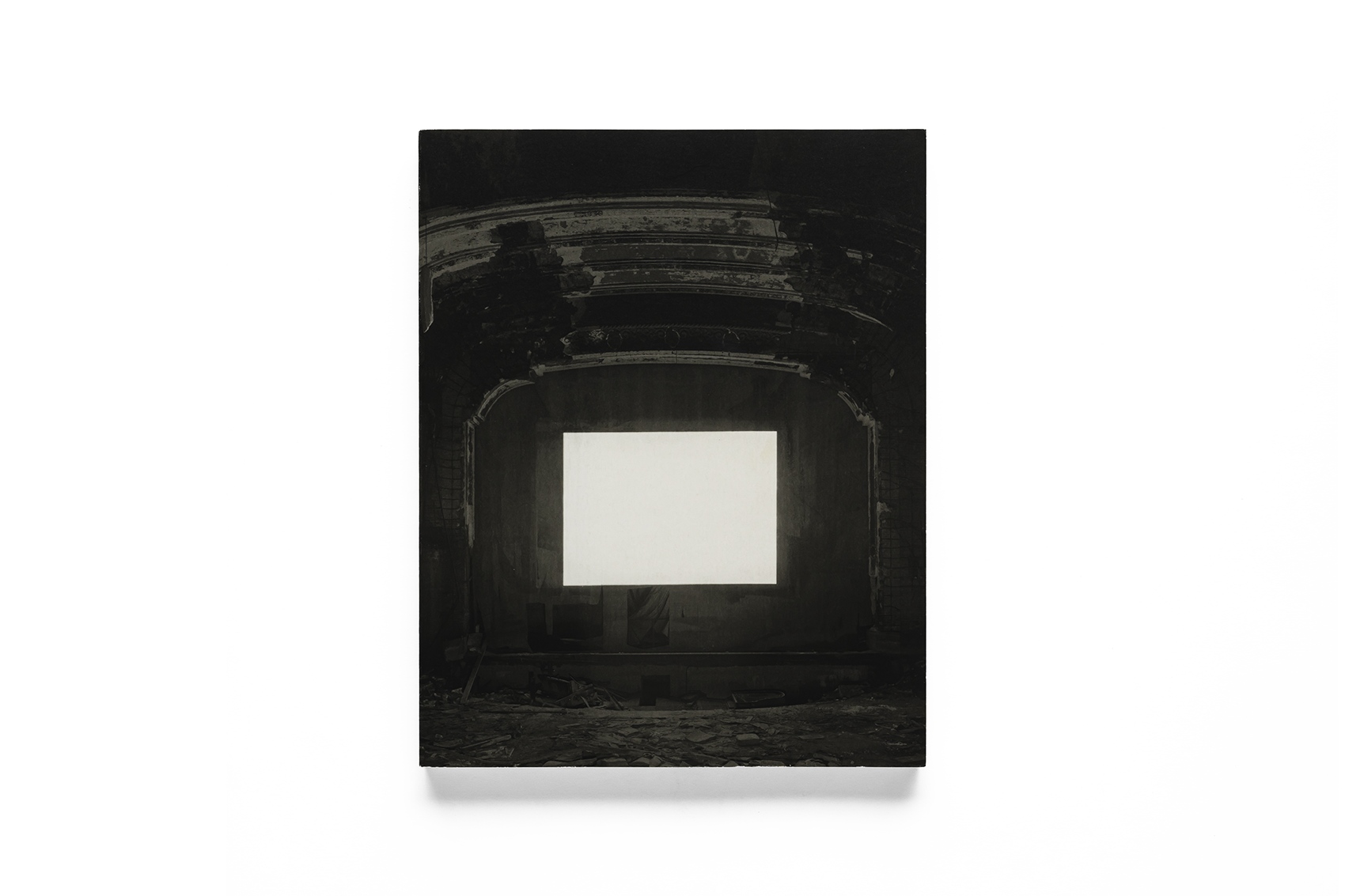

《赫爾佐格和德梅隆:自然史》(Herzog & de Meuron: Natural History)搭配2002~2003年間於加拿大建築中心(CCA)以「心靈考古學」(Archaeology of the Mind)為主題、聚焦在雅克.赫爾佐格(Jacques Herzog, 1950-)和皮埃爾.德梅隆(Pierre de Meuron, 1950-)領導下的建築創作與其積累的設計檔案,透過仿若「來自未來的考古學」般的研究方法,將這些素材與不同時代、文化的藝術藏品進行比較、分析與歸納,進而揭露其建築將物質轉化為空間意義的神秘瞬間。

《有能量的虛空:建築/都市主義》(The Charged Void: Architecture / Urbanism)是第一套完整闡述英國建築師搭擋、十次小組(Team X)發起人之一的艾莉森和彼得.史密森夫婦(Alison & Peter Smithson)傳奇性生涯的重量級著作,分別為2001、2005年發行的《建築》與《都市主義》兩冊。首冊由建築師親自編選的內容囊括了長達50年設計生涯中超過125個重要的空間作品,包含「黃金巷住宅競圖」(Golden Lane, 1952)、「雪菲爾大學建築提案」(Sheffield University, 1953)以及「經濟學人大樓」(The Economist Building, 1959-1964)等;而《都市主義》則聚焦其參與各地都市建築與公共空間規劃的項目,展現對於大規模城市運動細緻的觀察與洞見。

學生的建築設計是練習過程產出的作品。儘管如此,除了呈現工藝學習過程的艱辛之外,這些作品也見證了老師與學生共同在建築課題裡追求有意義的發展。《奧吉阿蒂的14位學生作品集:1998-2000》(14 Student Projects with Valerio Olgiati: 1998-2000)收錄了瓦雷里歐.奧吉阿蒂(Valerio Olgiati)在1998至2000年間於蘇黎世聯邦理工學院(ETH)作為客座教授時,所指導的14個學生的作品提案。從中可以看見奧吉阿蒂獨特的教學理念,書中提到的學生亦有多位已成為新一代的傑出建築師。

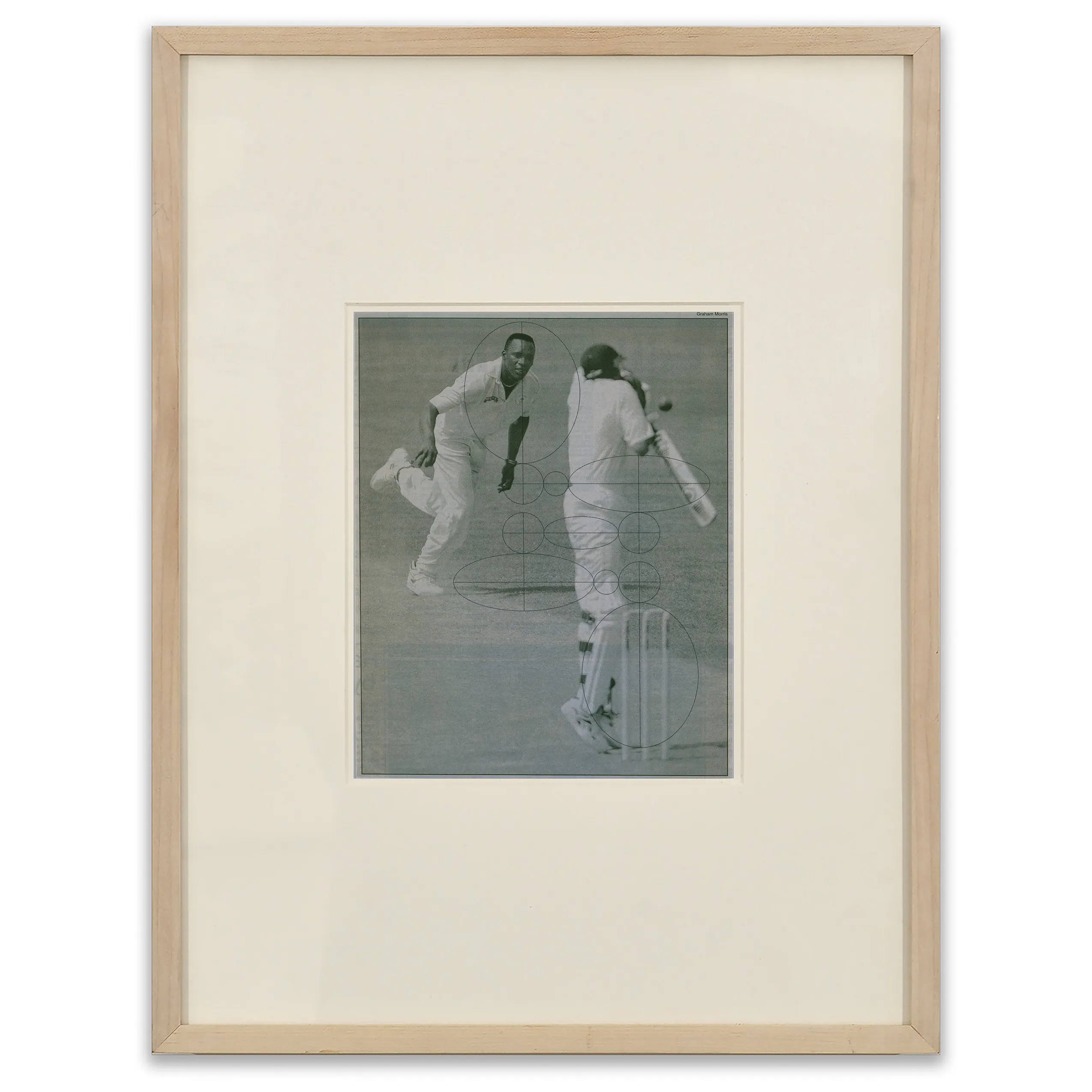

《曼哈頓複本》(The Manhattan Transcripts)為瑞士/法國建築師、教育家伯納德.楚米(Bernard Tschumi, 1944-),於1976至1981年間所創作的一系列理論繪圖。其透過建築圖紙,轉錄在紐約真實地點所發生的想像事件,探索建築空間、人的運動以及事件三個層面相互混雜、對話且充滿矛盾的重疊,形成以譜記(Notation)作為創作方法的基礎。典藏本為1994年紐約現代藝術博物館(MoMA)舉辦的建築特展:「開端/伯納德.楚米:建築與事件」(Theresholds/Bernard Tschumi: Architecture and Event)所搭配再版的增訂出版品,附加收錄了楚米在倫敦建築聯盟學院(AA)以本系列作品進行專題講座的摘錄,並附有彩色的圖版。

《被定罪的建築:一位建築師的託辭》(Condemned Building: An Architect’s Pre-Text)收錄了由美國建築師道格拉斯.達登(Douglas Darden, 1951-1996)於1993年出版的概念性建築作品,書中呈現了10個未建成的理論項目,結合了心理劇(psychodramatic)文本、建築圖紙和模型照片創作出修辭性的寓言建築,包含了「冒牌貨博物館」(Museum of Impostors)、「睡眠障礙診所」(Clinic for Sleep Disorders)等作品。

《大阪花園建築》(Osaka Follies)由倫敦建築聯盟學院(AA)搭配1991年舉辦的展覽而出版,其回顧了前一年(1990)由日本建築師磯崎新(Arata Isozaki, 1931-)籌辦的「花與綠國際博覽會」(The International Garden and Greenery Exposition),當時會場邀請了多位出自建築聯盟學院體系的建築師設計了現場的展庭。本書便呈現了包含鮑爾斯+威爾森建築事務所(Architekturbüro Bolles-Wilson)、札哈.哈蒂(Zaha Hadid)、吉甘特斯與攢該里斯建築事務所(Gigantes & Zenghelis)等團隊的建築圖紙、模型與現場攝影紀錄。

《缺少藝術性的文字:密斯.凡德羅建造藝術論》(The Artless Word: Mies van der Rohe on the Building Art)的作者、建築理論家弗里茨.諾伊邁耶(Fritz Neumeyer, 1946-)曾任教於柏林工業大學(TU Berlin)、普林斯頓大學等校,其透過對於密斯遺留下來的手稿、筆記與藏書進行考據,試圖重建其精神世界和創作視野,進而理解密斯建築創作背後思想的關鍵資訊。本書撼動了許多評價密斯作品的刻板印象,德文初版於1986年發行,典藏品則是1991年由麻省理工學院(MIT)出版的英譯本,如今皆已絕版且一書難求,惟簡體中文版仍在發行中。

《西方物件與東方場域:鮑爾斯+威爾森建築事務所的近期作品》(Western Objects Eastern Fields: Recent Projects by the Architekturbüro Bolles Wilson)搭配1989年於倫敦建築聯盟學院(AA)為鮑爾斯+威爾森建築事務所所舉辦的個展而出版,涵蓋建築繪圖、模型與空間攝影等豐富的素材,展示了在彼得.威爾森(Peter L. Wilson, 1950-)與茱莉亞.鮑爾斯(Julia Bolles, 1948-)兩人帶領下,橫跨歐洲、日本東西方兩地的建築實踐與提案,並收錄由日本建築師伊東豊雄(Toyo Ito, 1941-)撰寫的介紹文字。本書亦是建築聯盟學院「大開本」(Mega)系列中的第12輯。

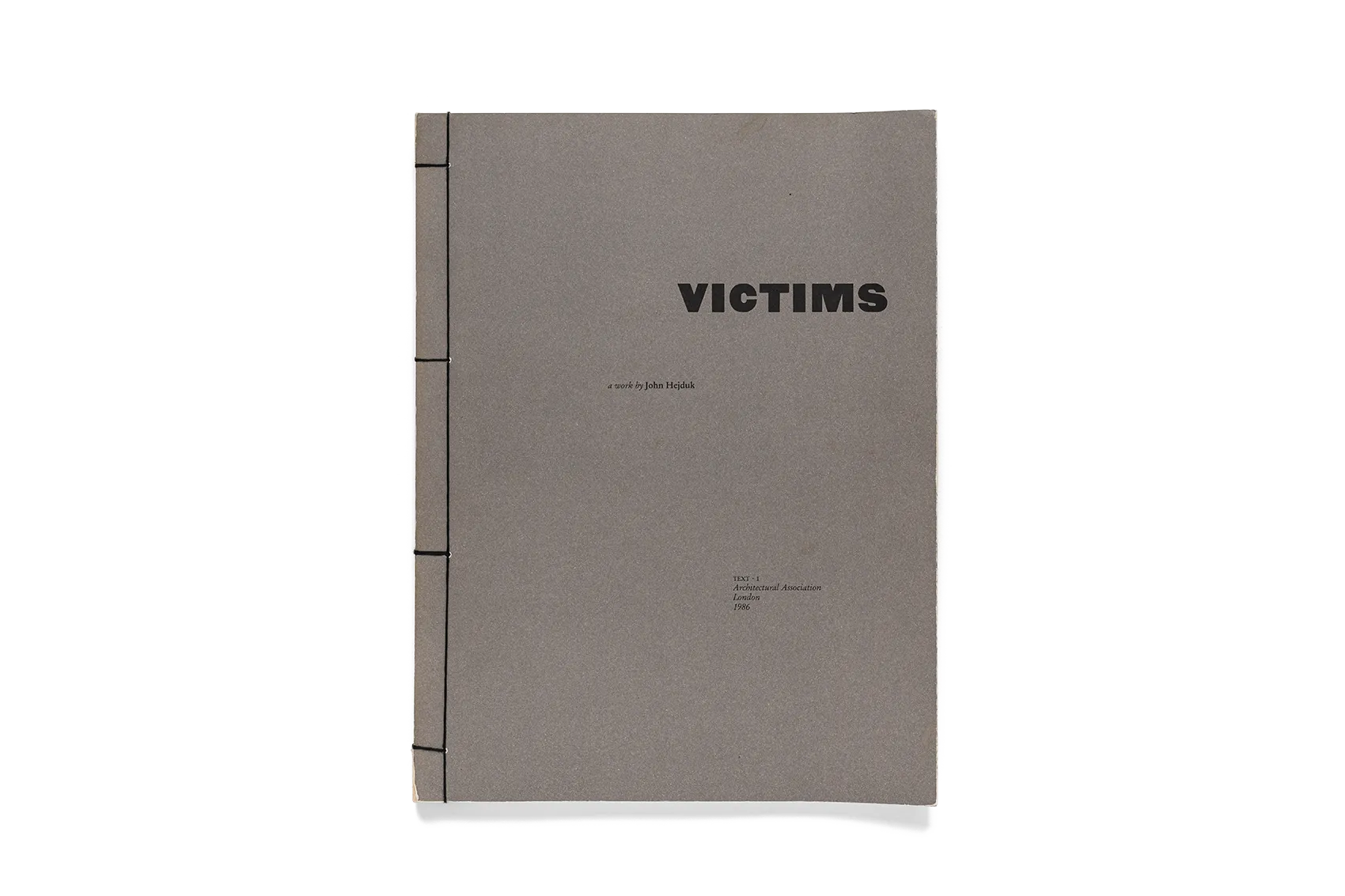

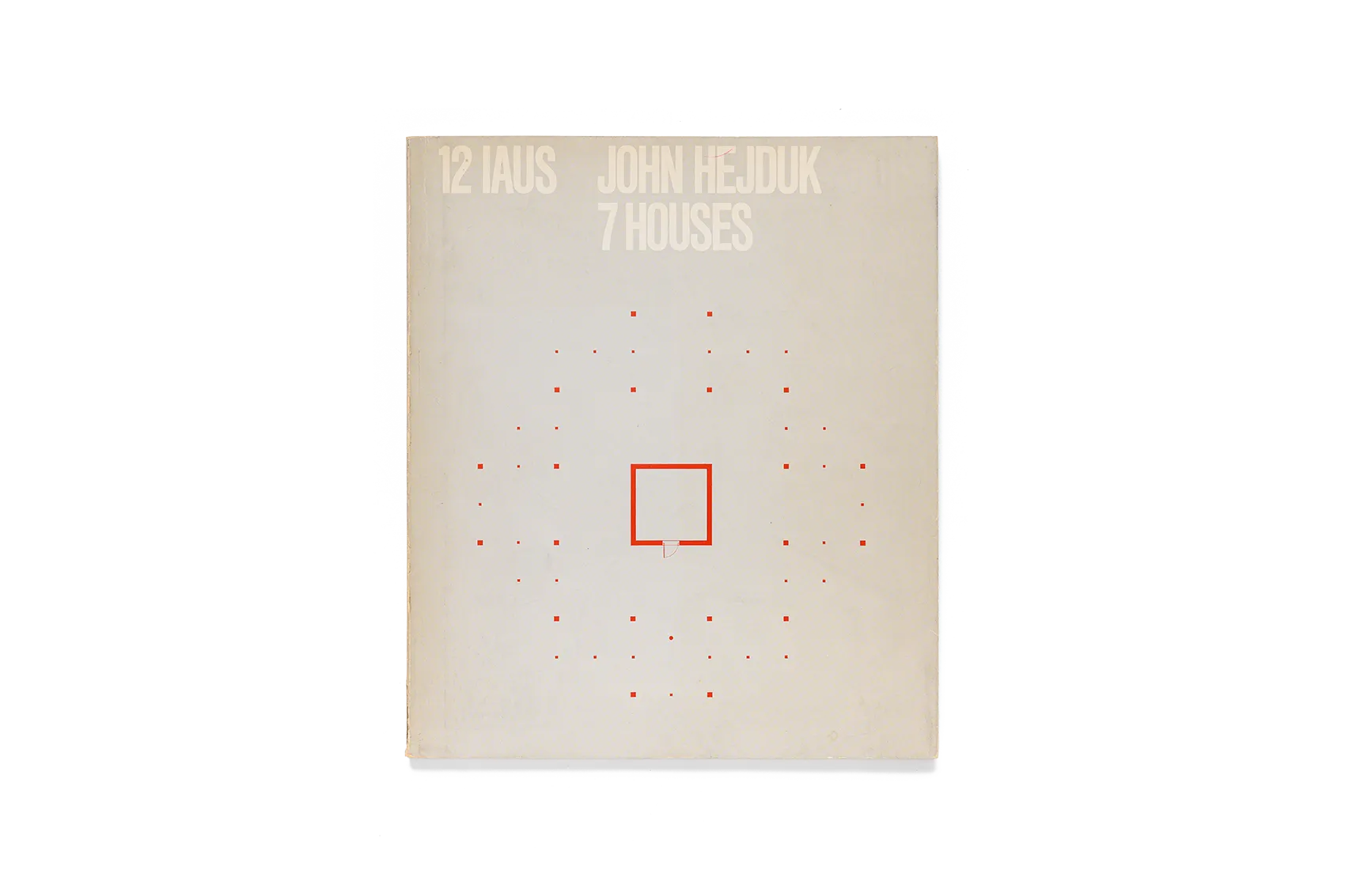

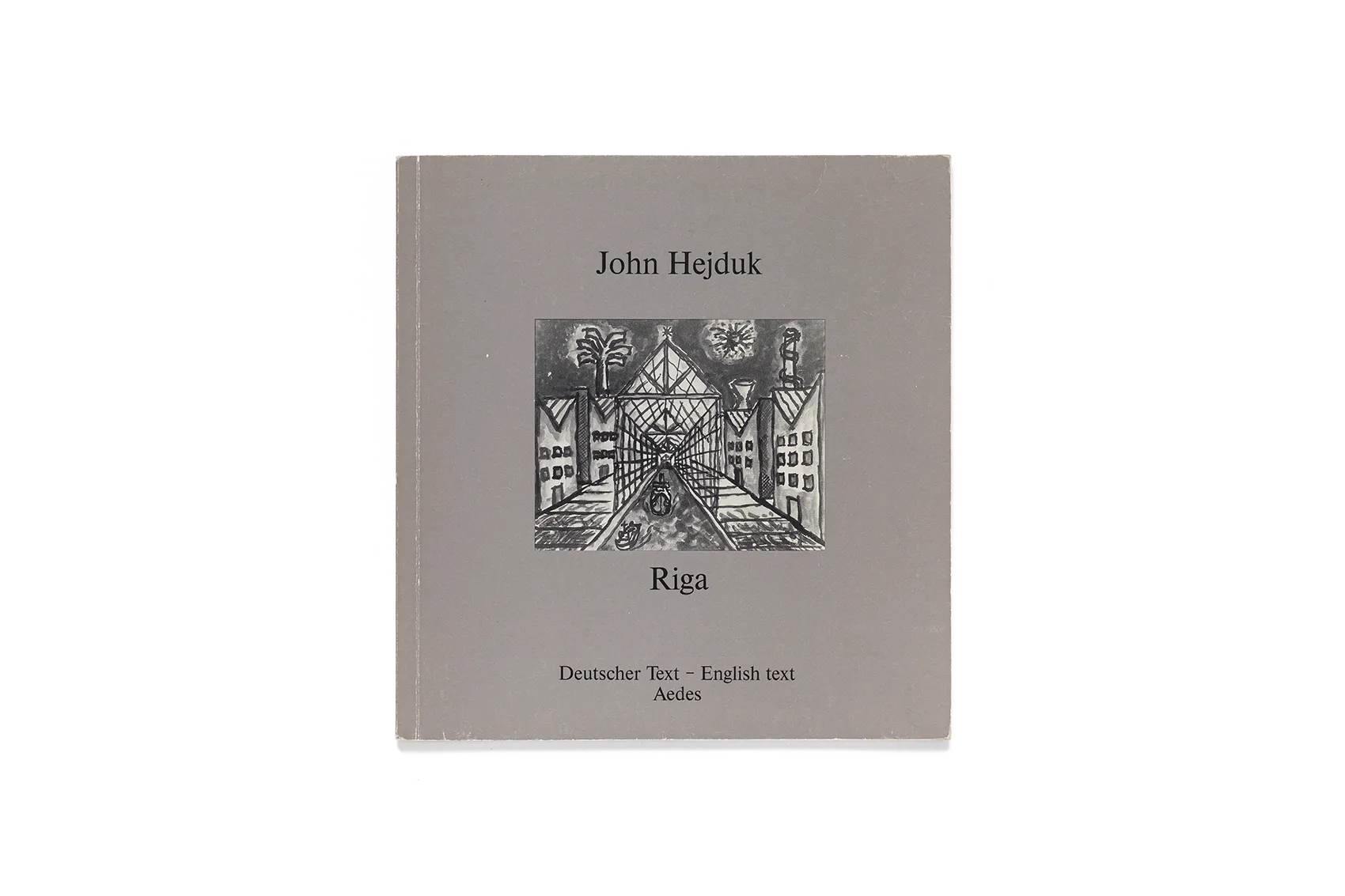

文心藝所書店搭配2020年舉辦的展覽:「建築與書的友誼」(Housing the Friendship),典藏多本捷克裔美籍建築師、教育家約翰.黑達克(John Hejduk, 1929-2000)的相關出版品,包含了《梅杜莎的假面》(Mask of Medusa, 1985)為首的三部曲系列、《波維薩》(Bovisa, 1987)、《柏林之夜》(Berlin Night, 1993)與《里加計畫》(The Riga Project, 1989)等珍貴的絕版書籍。《里加計畫》為因應黑達克1987年 11 月 20 日至 12 月 22 日在費城藝術大學(The University of the Arts, Philadelphia) Rosenwald-Wolf藝廊與大廳所舉辦的展覽的目錄。它記錄了黑達克的設計手稿與兩座特殊結構體的建造過程。

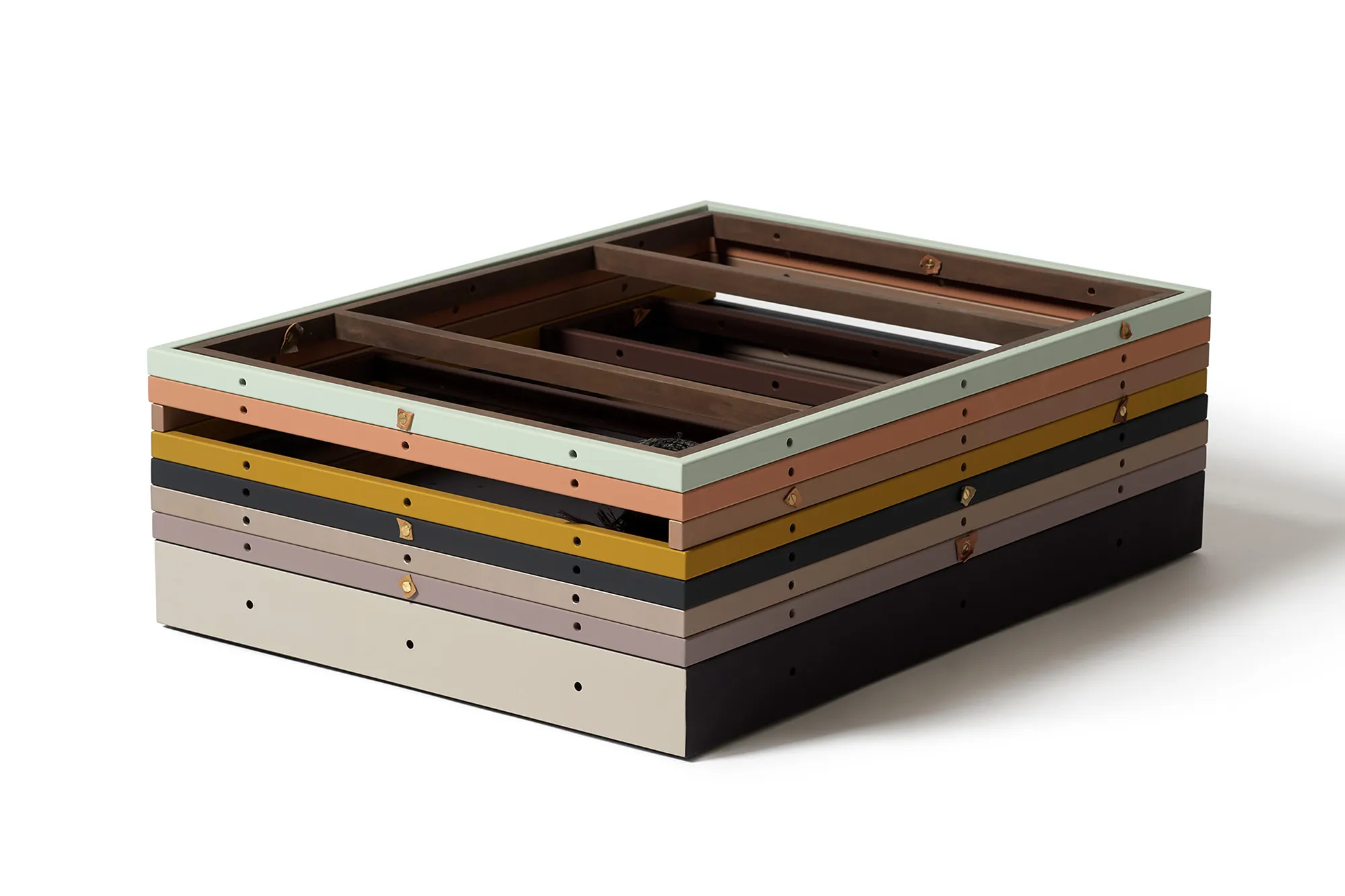

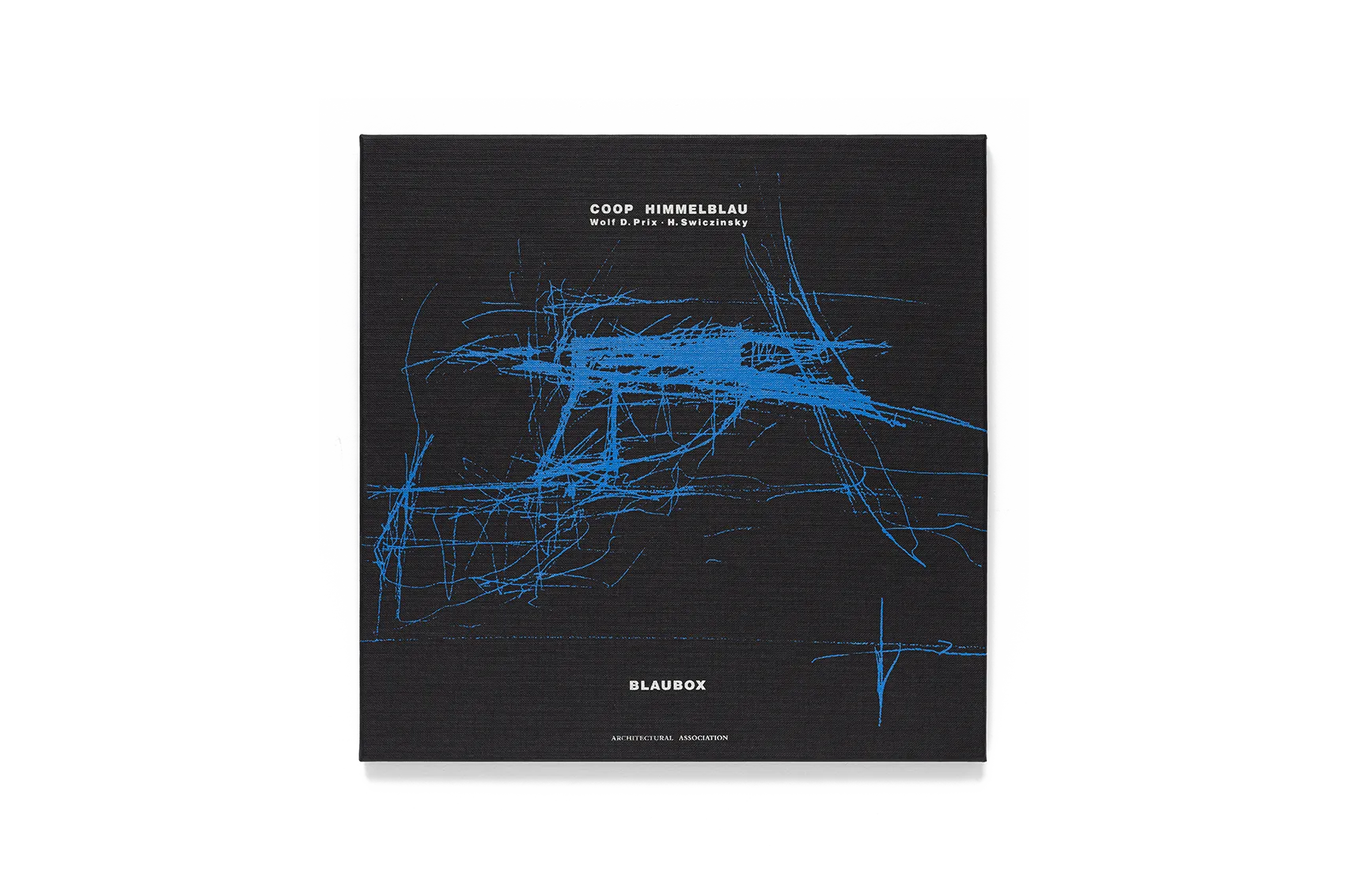

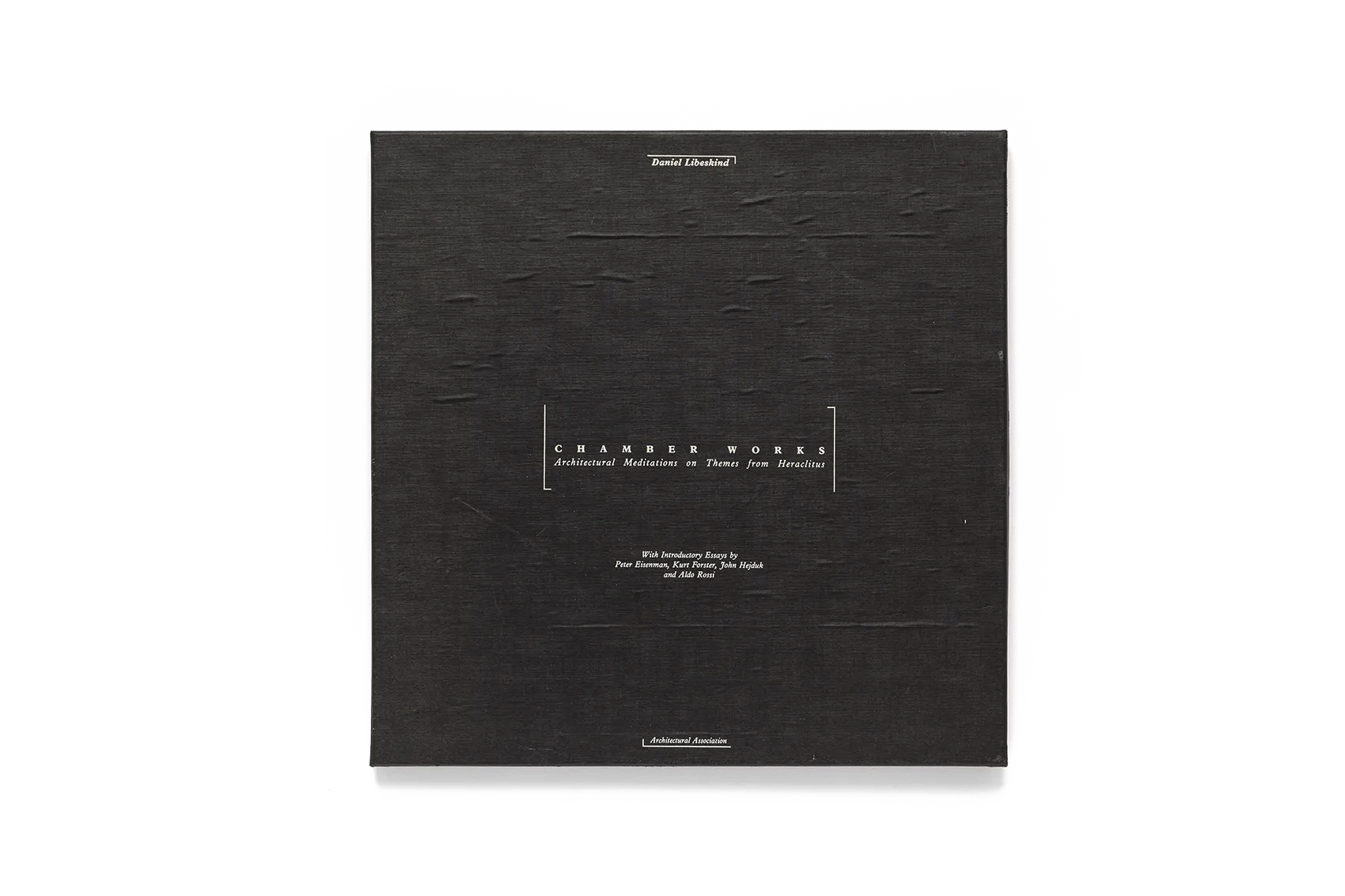

「作品集」(Folio)是1980年代倫敦建築聯盟學院(AA)重要且具有代表性的系列出版品,例如1983年出版的第一輯——《室內樂:為赫拉克利特中的主題而做的建築冥想》(Chamber Works: Architectural Meditations on Themes from Heraclitus),不僅是波蘭裔美籍建築師丹尼爾・里伯斯金(Daniel Libeskind, 1946-)首次在主要藝廊舉辦個展的紀錄,其極度抽象的圖面呈現也衝擊了建築圈對於空間製圖的觀念。「作品集」系列優先介紹里伯斯金、扎哈・哈蒂(Zaha Hadid, 1950-2016)等新一代創作者,以及注重以繪圖實驗的態度,也在伴隨展覽發行的整個系列中不斷延續,每一輯都是限量印製,以黑色紙盒承裝,頁面皆印製於長寬32公分的特別材質上,除了導讀與介紹的文字手冊以外,圖面像是獨立繪畫般保持散裝,宛如可攜帶的展覽。本書為第十三輯,由藍天組(Coop Himmelb(l)au)創作的《藍盒子》(Blaubox)。

文心藝所書店搭配2020年舉辦的展覽:「建築與書的友誼」(Housing the Friendship),典藏多本捷克裔美籍建築師、教育家約翰.黑達克(John Hejduk, 1929-2000)的相關出版品,包含了《梅杜莎的假面》(Mask of Medusa, 1985)為首的三部曲系列、《波維薩》(Bovisa, 1987)、《柏林之夜》(Berlin Night, 1993)與《里加》(Riga, 1988)等珍貴的絕版書籍。黑達克深信建築影響心靈世界的能力—不只是建築本身,建築相關的圖紙、照片和繪畫都可以被獨立視為建築看待。自1980年代開始,黑達克的作品便經常於世界各地的大學與美術館展出,有許多裝置類型的作品在不同國家被實際建造出來,並與社會產生對話。文心藝所書店的典藏品不只是書籍本身,更是對於黑達克建築的完整收錄。

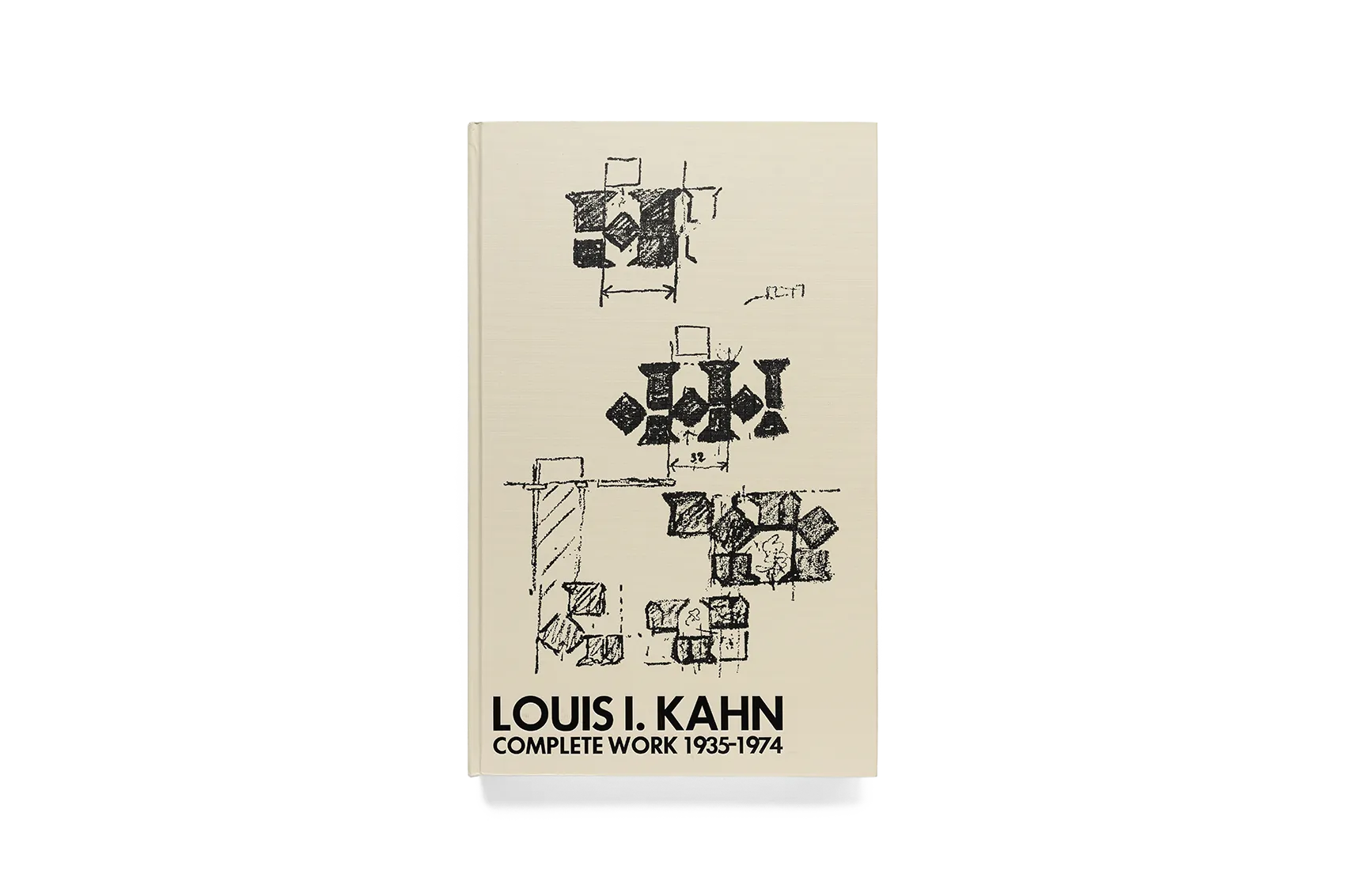

《路易斯.康:1935-1974 作品全集》(Louis I. Kahn: Complete Work 1935-1974)以愛沙尼亞裔美籍建築師路易斯.康(1901-1974)1969年於蘇黎世聯邦理工學院(ETH)舉辦的建築展覽圖錄作為開端,本書的第一版於1977年正式出版,並於十年後增訂第二版(1987 second edition),典藏品即屬於1994年重印的第二版。書中從康收藏於費城、共約24,000張的繪畫收藏中精選了1,700幅建築圖紙,建立起按時序排列的建築師生平與作品列表,力求完整呈現其作品從手稿至建造過程中的多重意義。

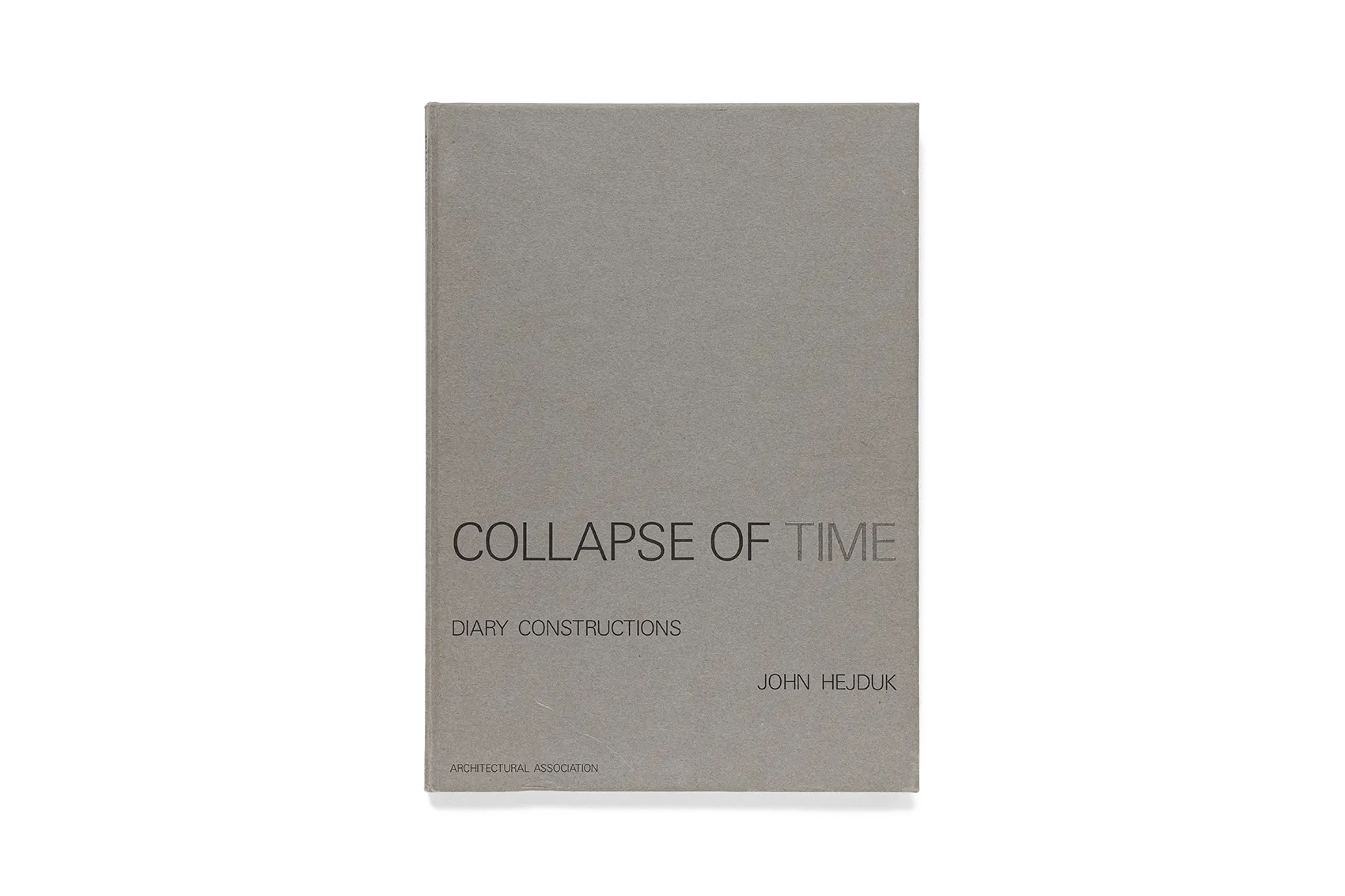

《時間的崩塌與其他建造日記》(The Collapse of Time And Other Diary Constructions)紀錄了1986年秋天於倫敦建築聯盟學院貝德福德廣場(Bedford Square)上,搭配「罹難者」展覽而由該校師生共同搭建出黑達克所設計的臨時紀念性建築物—〈時間的崩塌〉的過程,同時也是AA建築學院「文本」系列出版品的第二輯。典藏本是由時任AA院長的阿爾文.博亞爾斯基(Alvin Boyarsky)之子—尼古拉斯.博亞爾斯基(Nicholas Boyarsky)搭配2020年文心藝所「建築與書的友誼」展覽開展而餽贈予書店,並附有紀念題詞。

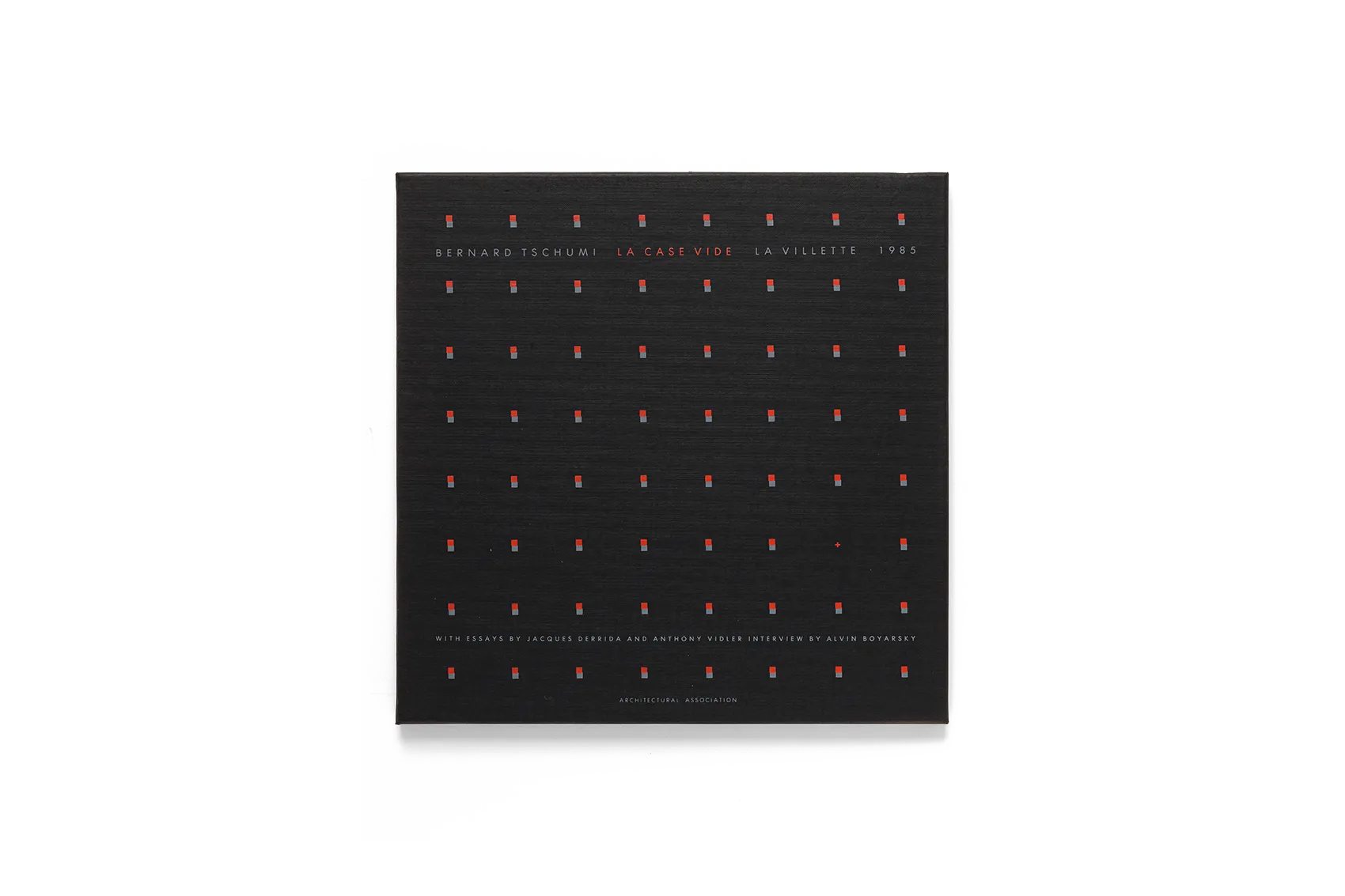

「作品集」(Folio)是1980年代倫敦建築聯盟學院(AA)重要且具有代表性的系列出版品,例如1983年出版的第一輯——《室內樂:為赫拉克利特中的主題而做的建築冥想》(Chamber Works: Architectural Meditations on Themes from Heraclitus),不僅是波蘭裔美籍建築師丹尼爾・里伯斯金(Daniel Libeskind, 1946-)首次在主要藝廊舉辦個展的紀錄,其極度抽象的圖面呈現也衝擊了建築圈對於空間製圖的觀念。「作品集」系列優先介紹里伯斯金、扎哈・哈蒂(Zaha Hadid, 1950-2016)等新一代創作者,以及注重以繪圖實驗的態度,也在伴隨展覽發行的整個系列中不斷延續,每一輯都是限量印製,以黑色紙盒承裝,頁面皆印製於長寬32公分的特別材質上,除了導讀與介紹的文字手冊以外,圖面像是獨立繪畫般保持散裝,宛如可攜帶的展覽。本書為第八輯,由伯納德.初米(Bernard Tschumi)創作的《盒裝–維萊特》(La Case Vide – La Villette)。

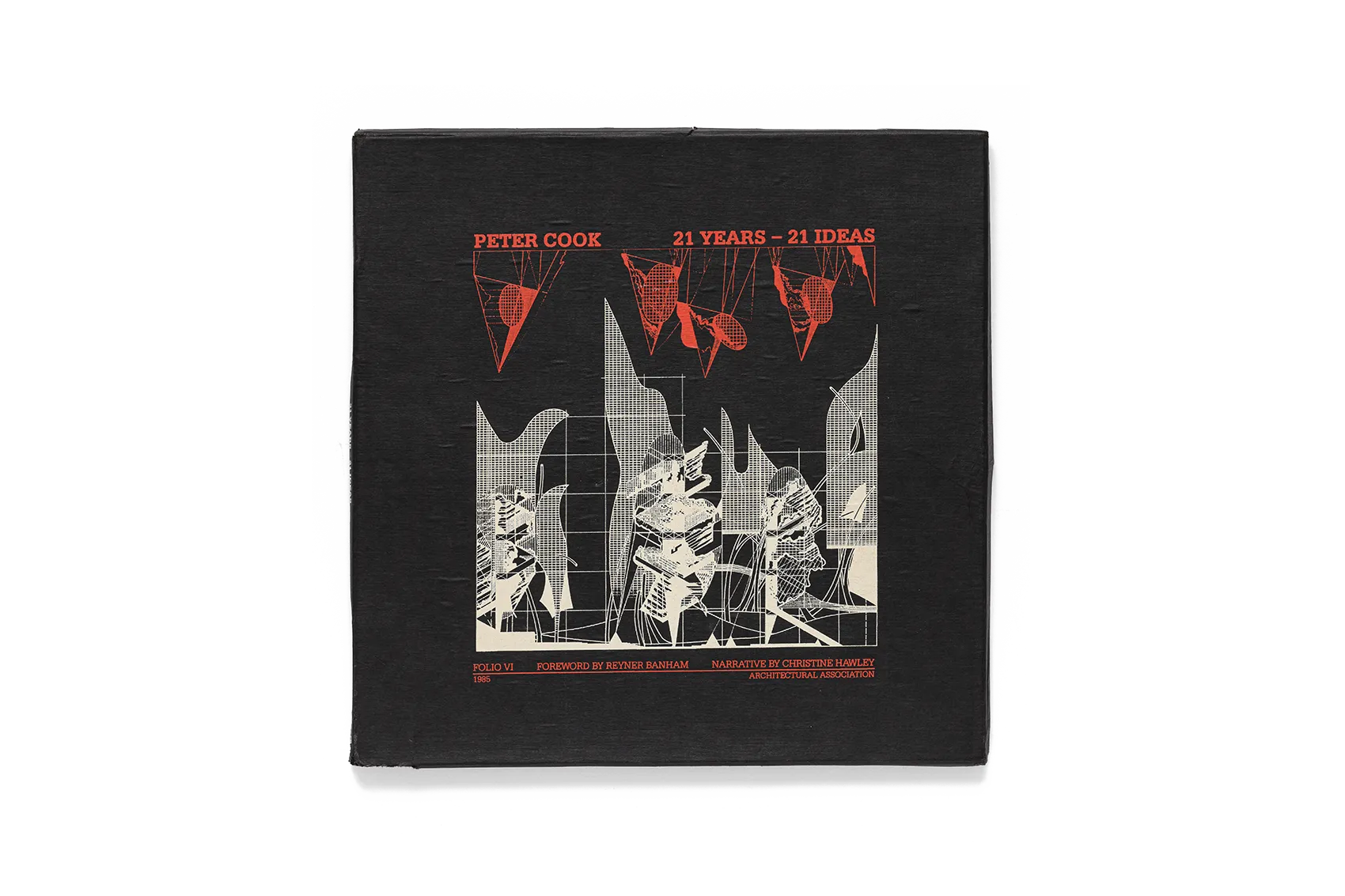

「作品集」(Folio)是1980年代倫敦建築聯盟學院(AA)重要且具有代表性的系列出版品,例如1983年出版的第一輯——《室內樂:為赫拉克利特中的主題而做的建築冥想》(Chamber Works: Architectural Meditations on Themes from Heraclitus),不僅是波蘭裔美籍建築師丹尼爾・里伯斯金(Daniel Libeskind, 1946-)首次在主要藝廊舉辦個展的紀錄,其極度抽象的圖面呈現也衝擊了建築圈對於空間製圖的觀念。「作品集」系列優先介紹里伯斯金、扎哈・哈蒂(Zaha Hadid, 1950-2016)等新一代創作者,以及注重以繪圖實驗的態度,也在伴隨展覽發行的整個系列中不斷延續,每一輯都是限量印製,以黑色紙盒承裝,頁面皆印製於長寬32公分的特別材質上,除了導讀與介紹的文字手冊以外,圖面像是獨立繪畫般保持散裝,宛如可攜帶的展覽。本書為第六輯,由彼得.庫克(Peter Cook)創作的《21年–21個想法》(21 Years-21 Ideas)。

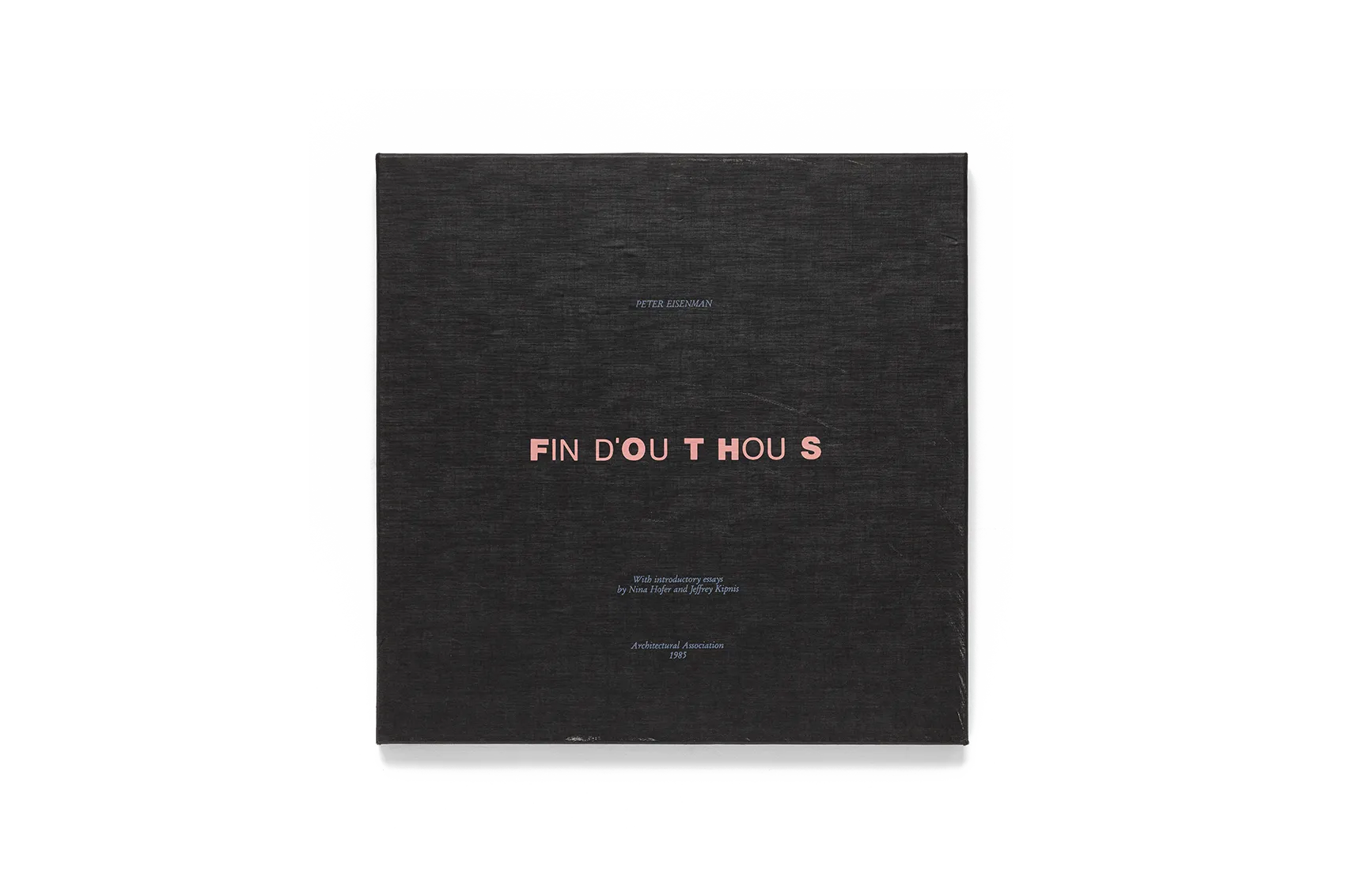

「作品集」(Folio)是1980年代倫敦建築聯盟學院(AA)重要且具有代表性的系列出版品,例如1983年出版的第一輯——《室內樂:為赫拉克利特中的主題而做的建築冥想》(Chamber Works: Architectural Meditations on Themes from Heraclitus),不僅是波蘭裔美籍建築師丹尼爾・里伯斯金(Daniel Libeskind, 1946-)首次在主要藝廊舉辦個展的紀錄,其極度抽象的圖面呈現也衝擊了建築圈對於空間製圖的觀念。「作品集」系列優先介紹里伯斯金、扎哈・哈蒂(Zaha Hadid, 1950-2016)等新一代創作者,以及注重以繪圖實驗的態度,也在伴隨展覽發行的整個系列中不斷延續,每一輯都是限量印製,以黑色紙盒承裝,頁面皆印製於長寬32公分的特別材質上,除了導讀與介紹的文字手冊以外,圖面像是獨立繪畫般保持散裝,宛如可攜帶的展覽。本書為第五輯,由彼得.埃森曼(Peter Eisenman)創作的《瞭解房子》(FIN D'OU T HOU S)。

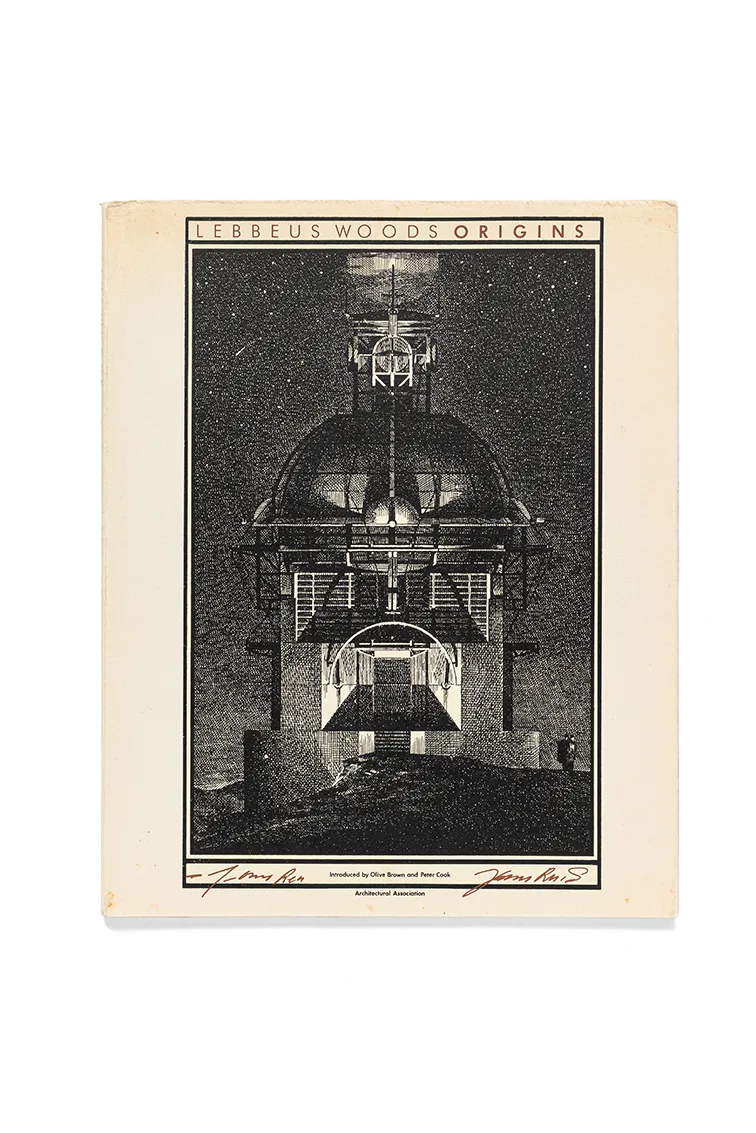

《列比烏斯.伍茨:起源》(Lebbeus Woods: Origins)是1985年美國建築師列比烏斯.伍茨(1940-2012)應札哈.哈蒂(Zaha Hadid )的邀請,在時任倫敦建築聯盟學院(AA)院長阿爾文.博亞爾斯基(Alvin Boyarsky)的策劃下於該校舉辦展覽時的出版品,以35.5 x 27.8公分的大幅裝幀,成為80年代建築聯盟學院重要的展覽出版品系列「大開本」(Mega)中的第2輯。本書收錄了近50幅伍茨創作的建築繪畫與草稿,環繞其五個紙上建築提案展開,展現了將紙上的圖像視為概念本身,而非僅僅是建築插圖或想法再現的創作立場。

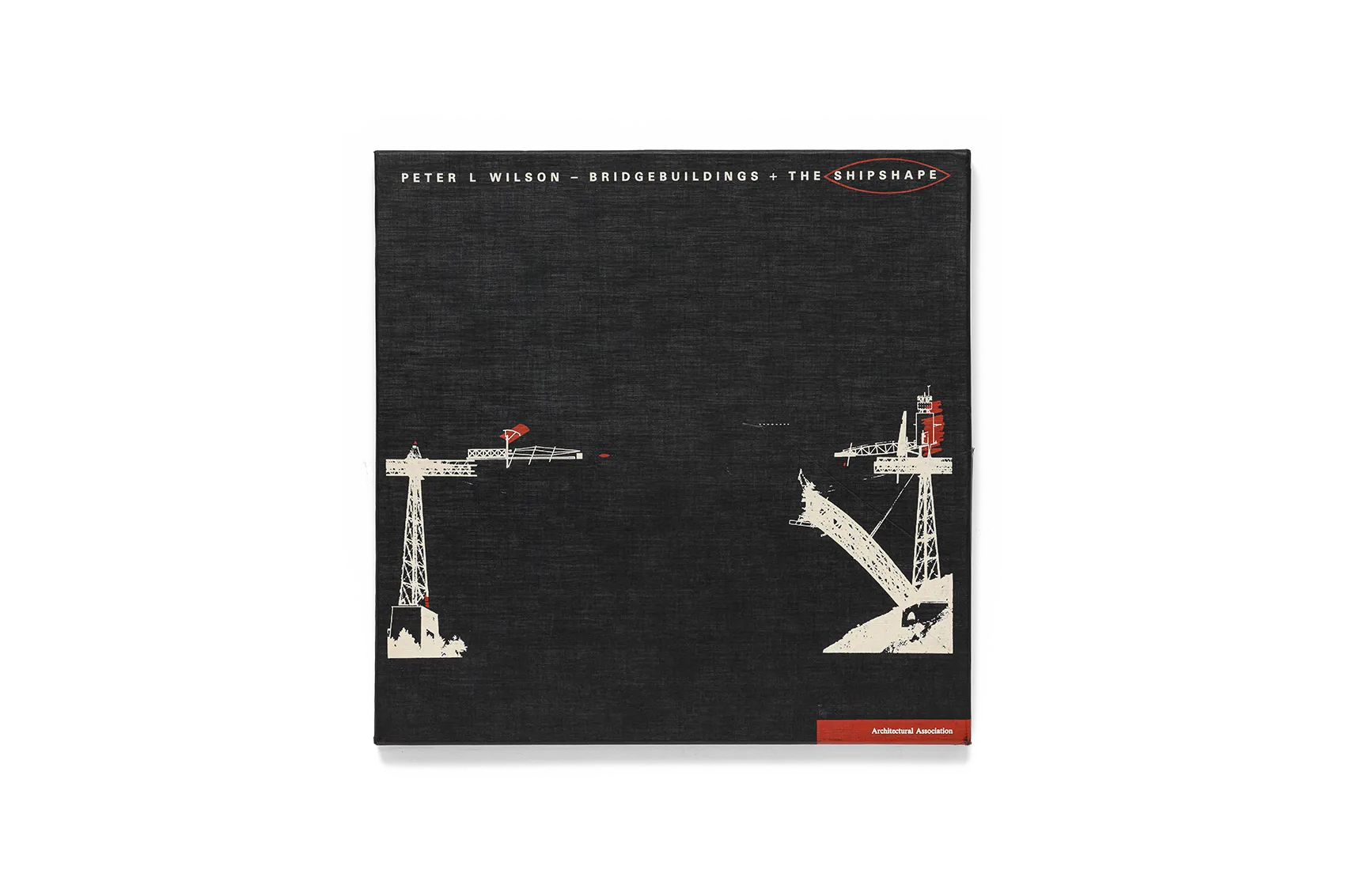

「作品集」(Folio)是1980年代倫敦建築聯盟學院(AA)重要且具有代表性的系列出版品,例如1983年出版的第一輯——《室內樂:為赫拉克利特中的主題而做的建築冥想》(Chamber Works: Architectural Meditations on Themes from Heraclitus),不僅是波蘭裔美籍建築師丹尼爾・里伯斯金(Daniel Libeskind, 1946-)首次在主要藝廊舉辦個展的紀錄,其極度抽象的圖面呈現也衝擊了建築圈對於空間製圖的觀念。「作品集」系列優先介紹里伯斯金、扎哈・哈蒂(Zaha Hadid, 1950-2016)等新一代創作者,以及注重以繪圖實驗的態度,也在伴隨展覽發行的整個系列中不斷延續,每一輯都是限量印製,以黑色紙盒承裝,頁面皆印製於長寬32公分的特別材質上,除了導讀與介紹的文字手冊以外,圖面像是獨立繪畫般保持散裝,宛如可攜帶的展覽。本書為第四輯,由彼得.威爾森(Peter L. Wilson)創作的《橋樑+船形》(Bridgebuildings + The Shipshape)。

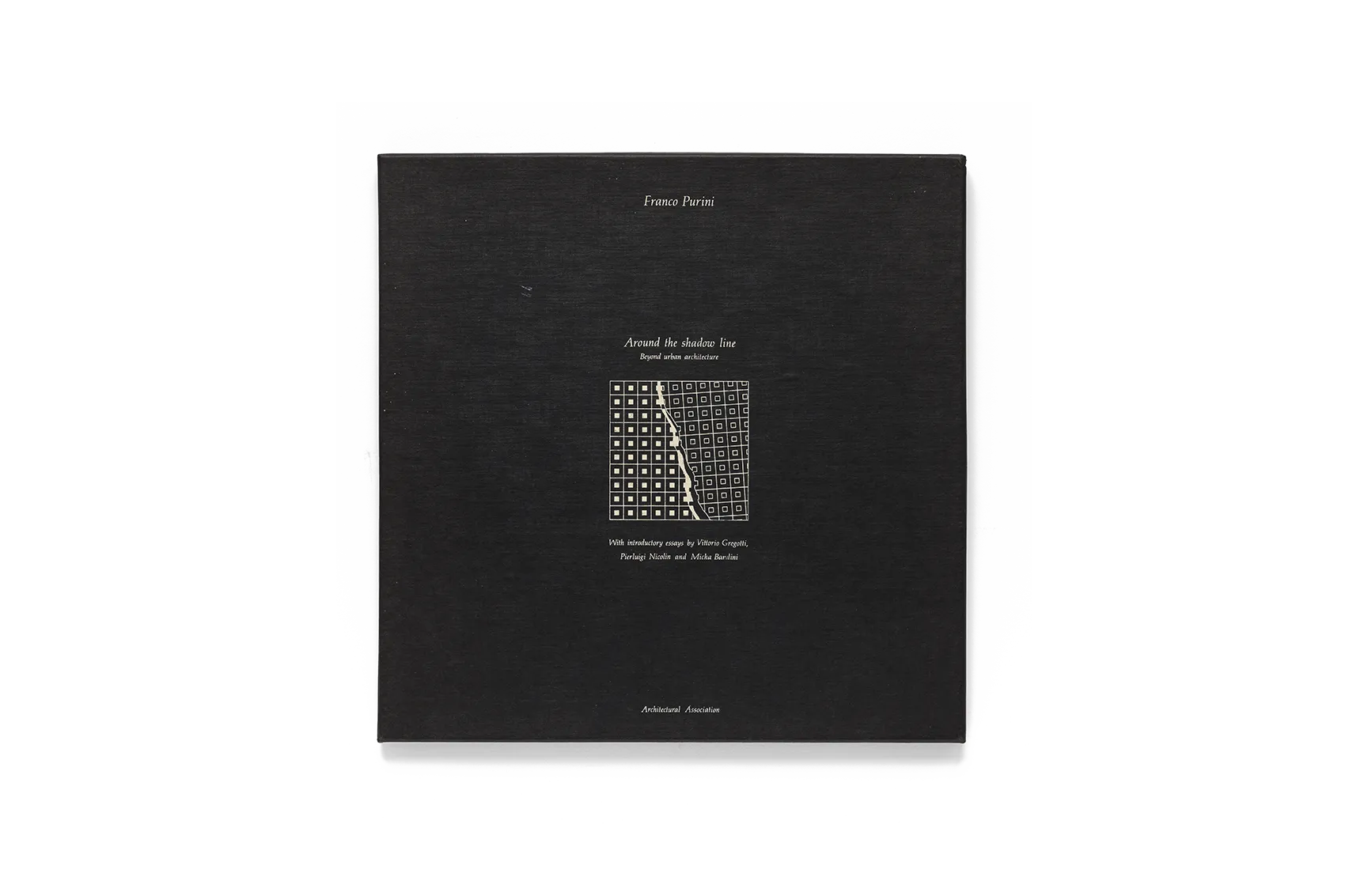

「作品集」(Folio)是1980年代倫敦建築聯盟學院(AA)重要且具有代表性的系列出版品,例如1983年出版的第一輯——《室內樂:為赫拉克利特中的主題而做的建築冥想》(Chamber Works: Architectural Meditations on Themes from Heraclitus),不僅是波蘭裔美籍建築師丹尼爾・里伯斯金(Daniel Libeskind, 1946-)首次在主要藝廊舉辦個展的紀錄,其極度抽象的圖面呈現也衝擊了建築圈對於空間製圖的觀念。「作品集」系列優先介紹里伯斯金、扎哈・哈蒂(Zaha Hadid, 1950-2016)等新一代創作者,以及注重以繪圖實驗的態度,也在伴隨展覽發行的整個系列中不斷延續,每一輯都是限量印製,以黑色紙盒承裝,頁面皆印製於長寬32公分的特別材質上,除了導讀與介紹的文字手冊以外,圖面像是獨立繪畫般保持散裝,宛如可攜帶的展覽。本書為第三輯,由法蘭哥.普瑞尼(Franco Purini)創作的《在陰影線處-超越都市建築》(Around the Shadow Line- Beyond Urban Architecture)。

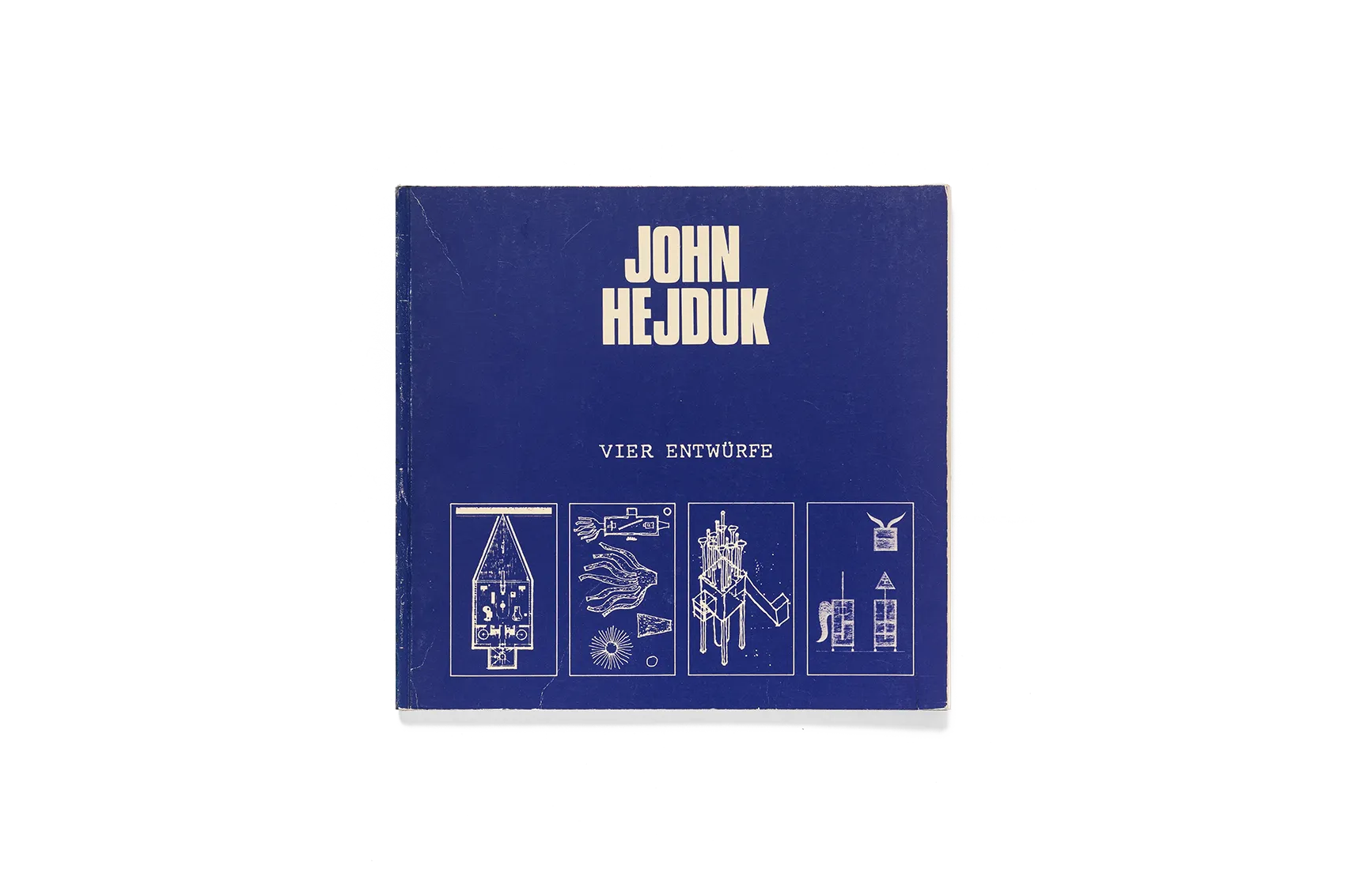

文心藝所書店搭配2020年舉辦的展覽:「建築與書的友誼」(Housing the Friendship),典藏多本捷克裔美籍建築師、教育家約翰.黑達克(John Hejduk, 1929-2000)的相關出版品,包含了《梅杜莎的假面》(Mask of Medusa, 1985)為首的三部曲系列、《波維薩》(Bovisa, 1987)、《柏林之夜》(Berlin Night, 1993)與《約翰.黑達克:四件設計》(John Hejduk: Vier Entwürfe, 1983)等珍貴的絕版書籍。黑達克深信建築影響心靈世界的能力—不只是建築本身,建築相關的圖紙、照片和繪畫都可以被獨立視為建築看待。自1980年代開始,黑達克的作品便經常於世界各地的大學與美術館展出,有許多裝置類型的作品在不同國家被實際建造出來,並與社會產生對話。文心藝所書店的典藏品不只是書籍本身,更是對於黑達克建築的完整收錄。

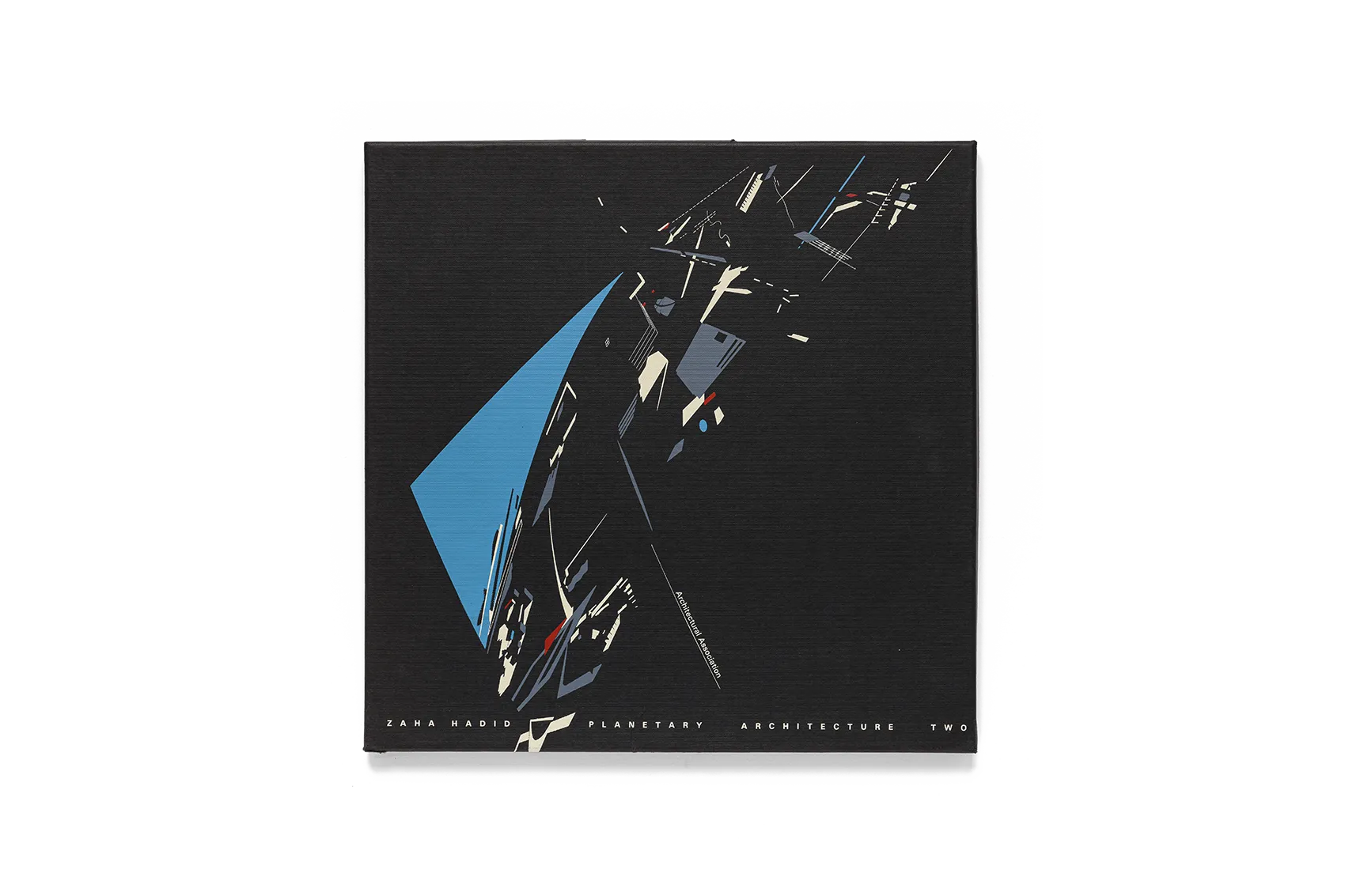

「作品集」(Folio)是1980年代倫敦建築聯盟學院(AA)重要且具有代表性的系列出版品,例如1983年出版的第一輯——《室內樂:為赫拉克利特中的主題而做的建築冥想》(Chamber Works: Architectural Meditations on Themes from Heraclitus),不僅是波蘭裔美籍建築師丹尼爾・里伯斯金(Daniel Libeskind, 1946-)首次在主要藝廊舉辦個展的紀錄,其極度抽象的圖面呈現也衝擊了建築圈對於空間製圖的觀念。「作品集」系列優先介紹里伯斯金、扎哈・哈蒂(Zaha Hadid, 1950-2016)等新一代創作者,以及注重以繪圖實驗的態度,也在伴隨展覽發行的整個系列中不斷延續,每一輯都是限量印製,以黑色紙盒承裝,頁面皆印製於長寬32公分的特別材質上,除了導讀與介紹的文字手冊以外,圖面像是獨立繪畫般保持散裝,宛如可攜帶的展覽。本書為第二輯,由扎哈・哈蒂創作的《行星建築 二》(Planetary Architecture Two)。

「作品集」(Folio)是1980年代倫敦建築聯盟學院(AA)重要且具有代表性的系列出版品,例如1983年出版的第一輯——《室內樂:為赫拉克利特中的主題而做的建築冥想》(Chamber Works: Architectural Meditations on Themes from Heraclitus),不僅是波蘭裔美籍建築師丹尼爾・里伯斯金(Daniel Libeskind, 1946-)首次在主要藝廊舉辦個展的紀錄,其極度抽象的圖面呈現也衝擊了建築圈對於空間製圖的觀念。「作品集」系列優先介紹里伯斯金、扎哈・哈蒂(Zaha Hadid, 1950-2016)等新一代創作者,以及注重以繪圖實驗的態度,也在伴隨展覽發行的整個系列中不斷延續,每一輯都是限量印製,以黑色紙盒承裝,頁面皆印製於長寬32公分的特別材質上,除了導讀與介紹的文字手冊以外,圖面像是獨立繪畫般保持散裝,宛如可攜帶的展覽。

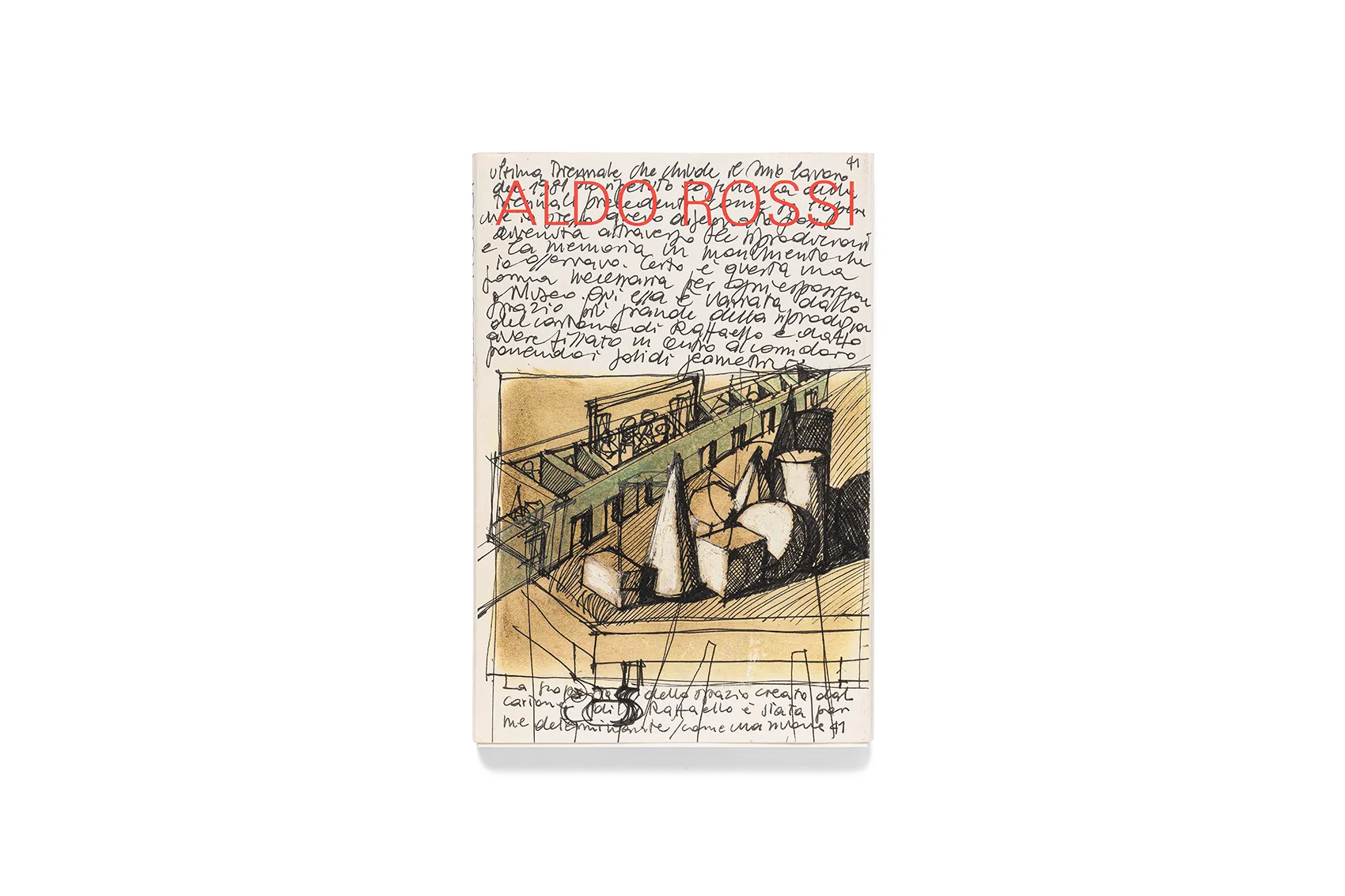

《藍皮書-我的項目 1981》(Il libro azzurro - I miei progetti 1981)由1990年普立茲克建築獎得主、義大利建築師阿多.羅西(Aldo Rossi, 1931-1997)於1983年和展出其畫作的藝廊經營者—賈米勒・韋伯(Jamileh Weber)共同出版的手稿集,裝幀為16 x 27公分大小的筆記開本,分成兩冊。主冊完整復刻了羅西速寫本中的48幅繪圖,涵蓋了「威尼斯劇院」(Venetian Theater)、「聖.卡塔多墓園」(San Cataldo Cemetery)以及「科奈爾抵抗運動紀念碑」(The Monument to the Resistance in Cuneo)等諸多重要作品的草稿;別冊則將原始圖紙旁的手寫文字加以彙整,並翻譯成德、英、法等語言。

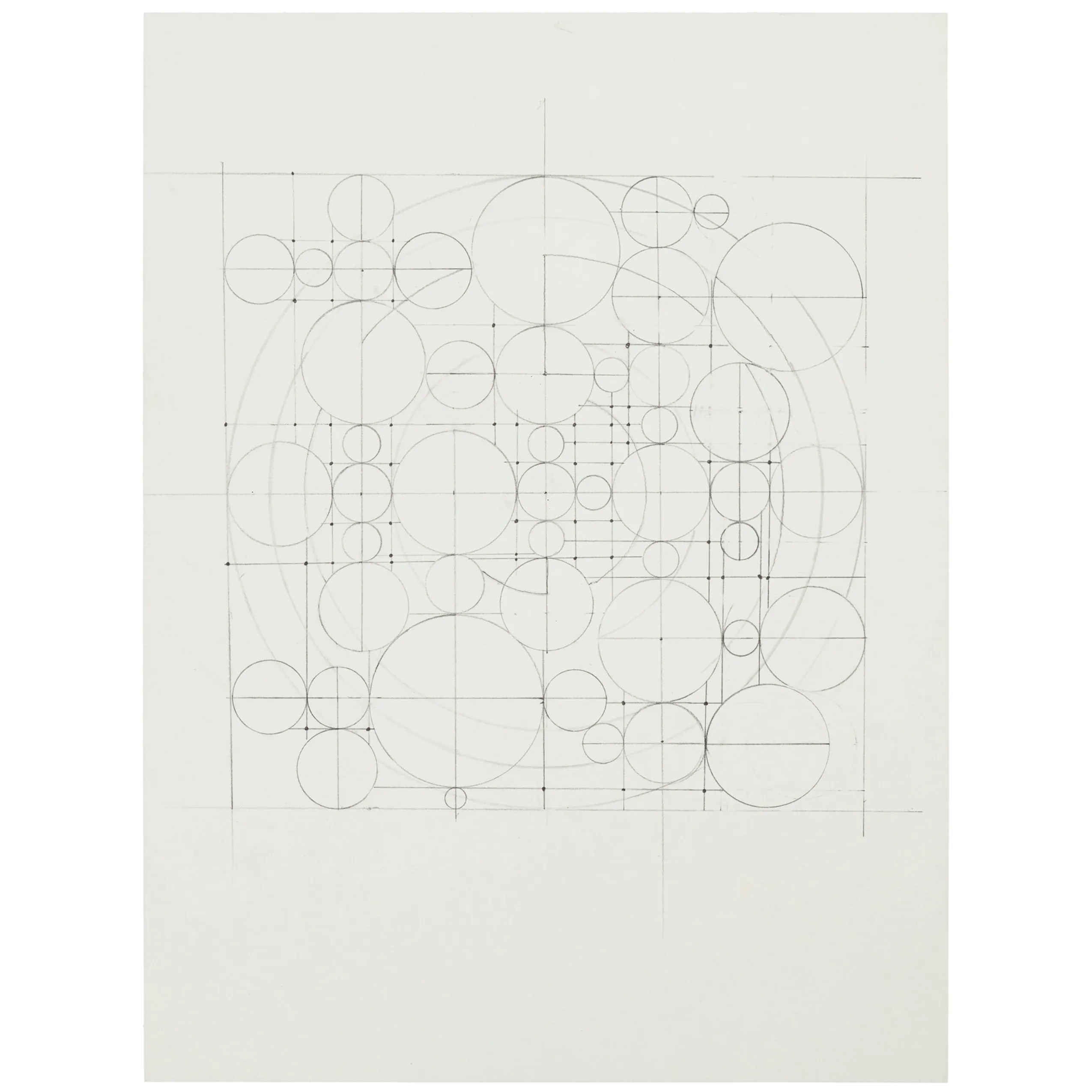

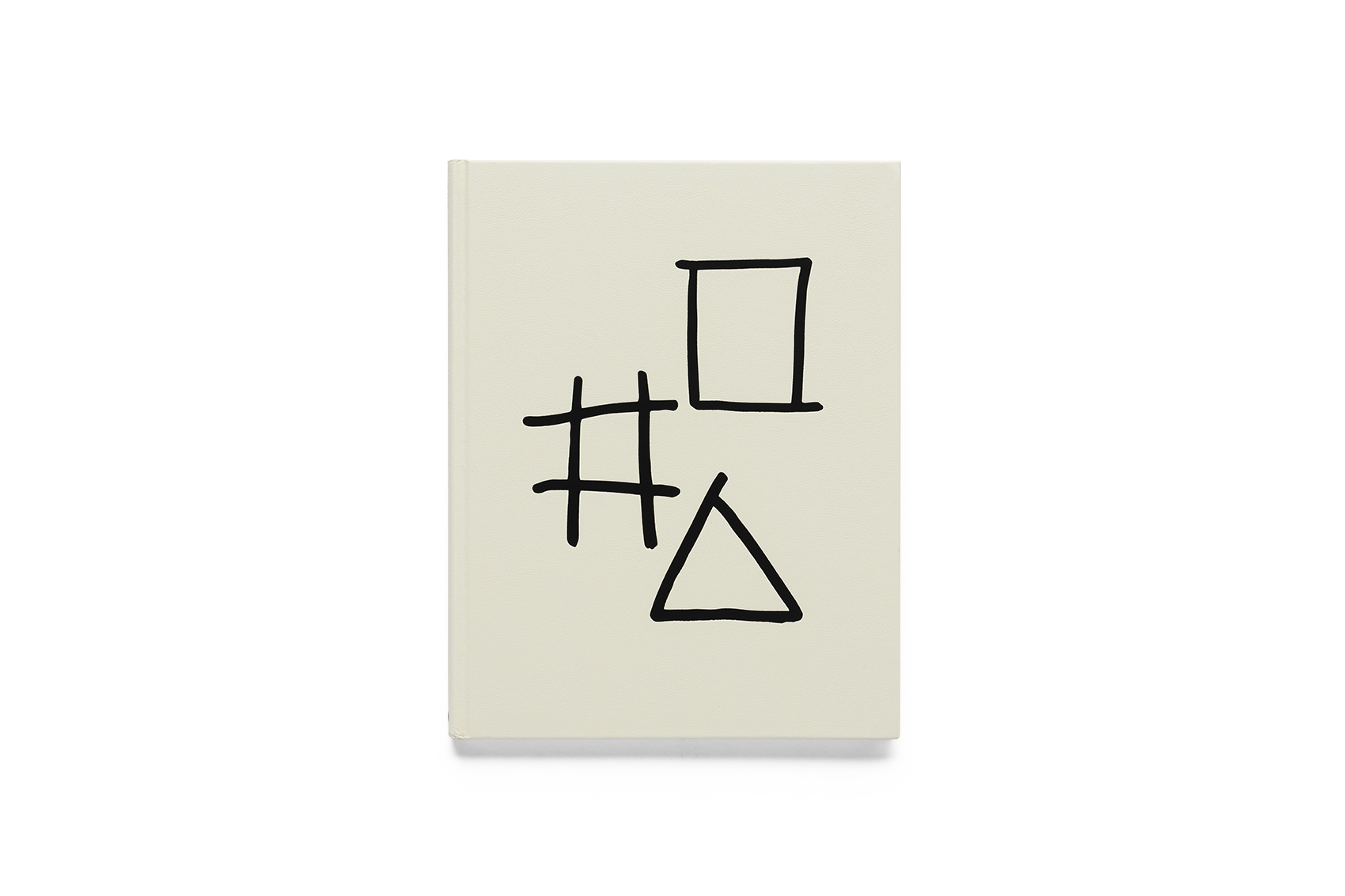

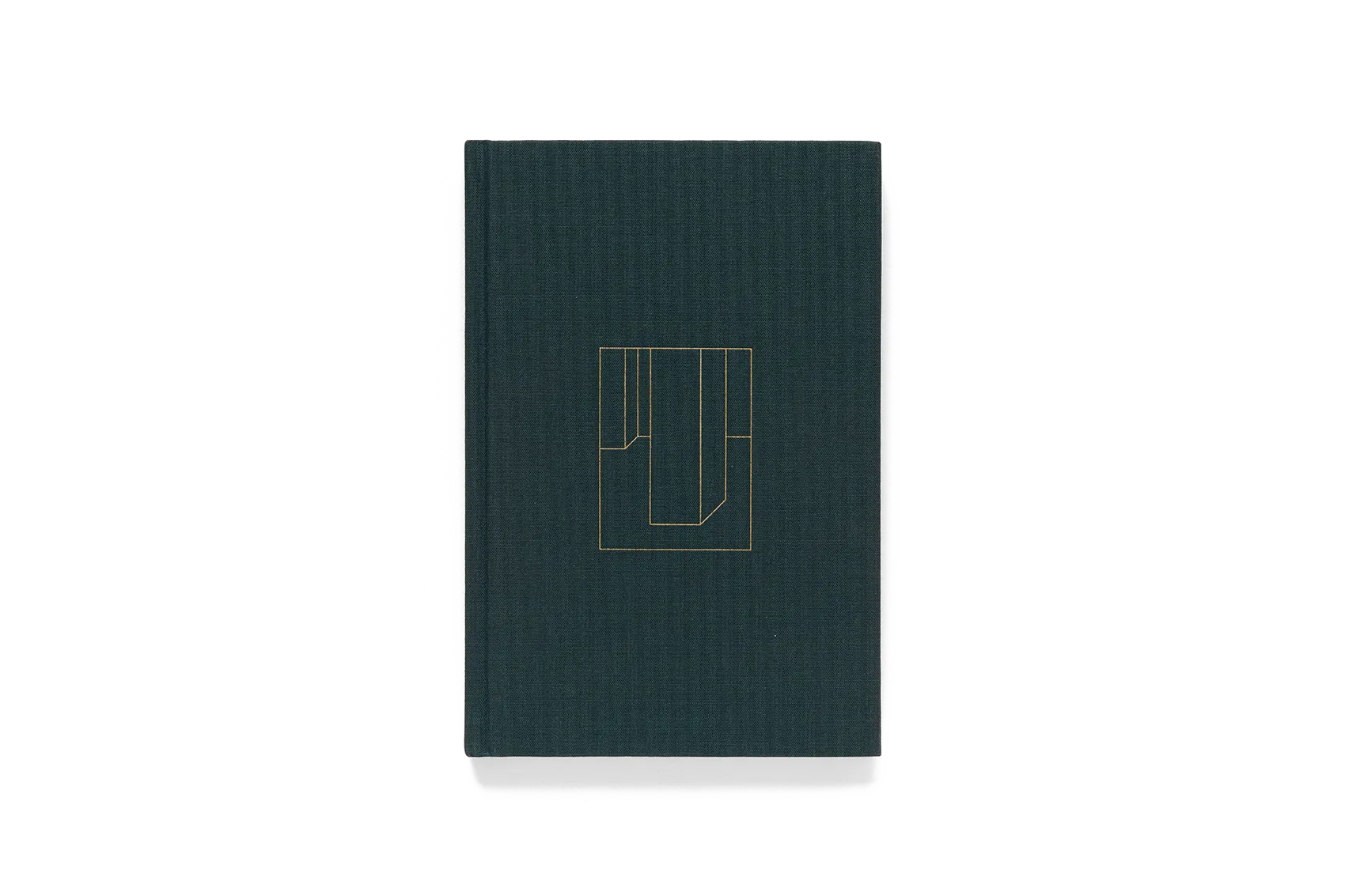

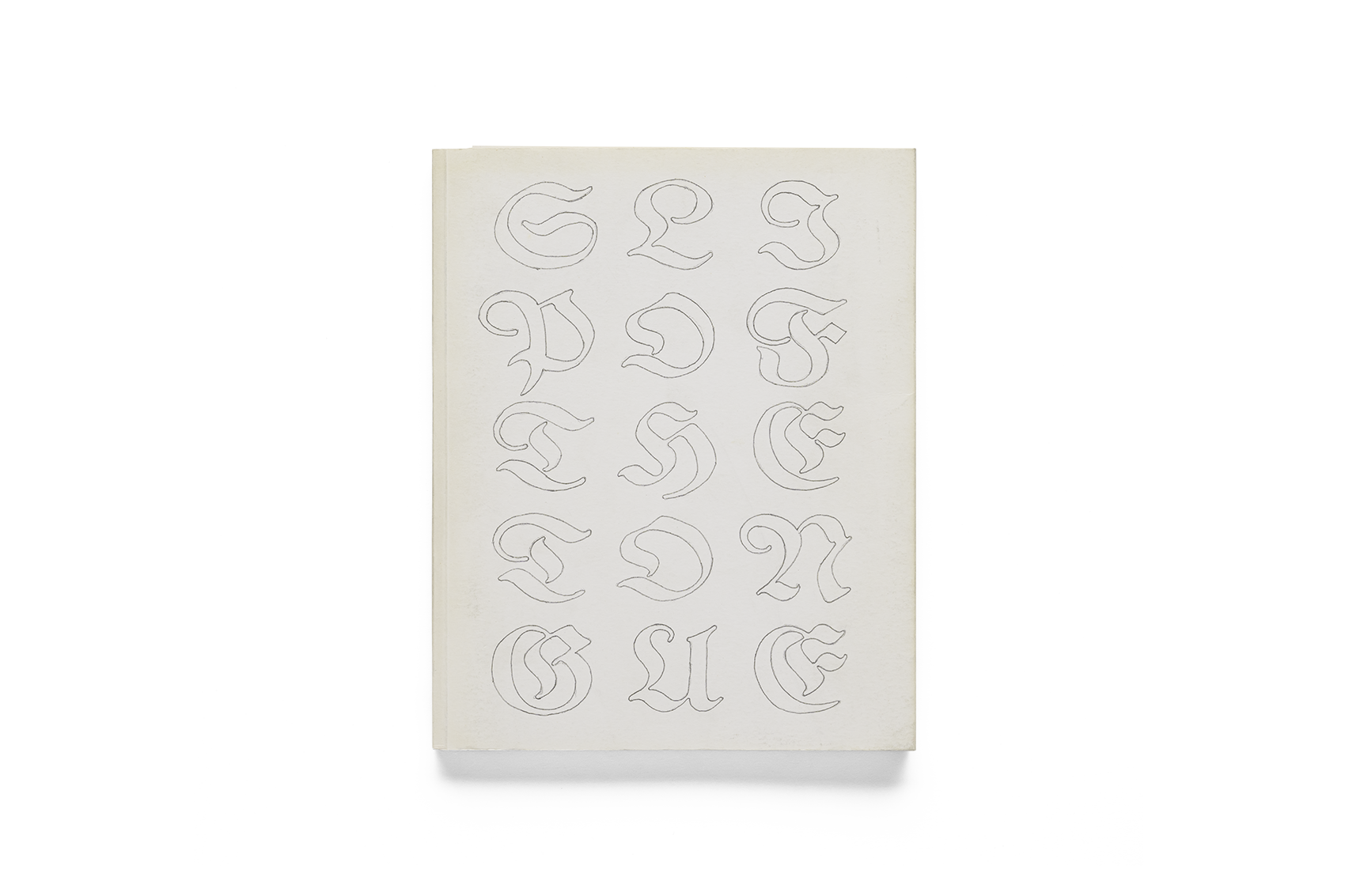

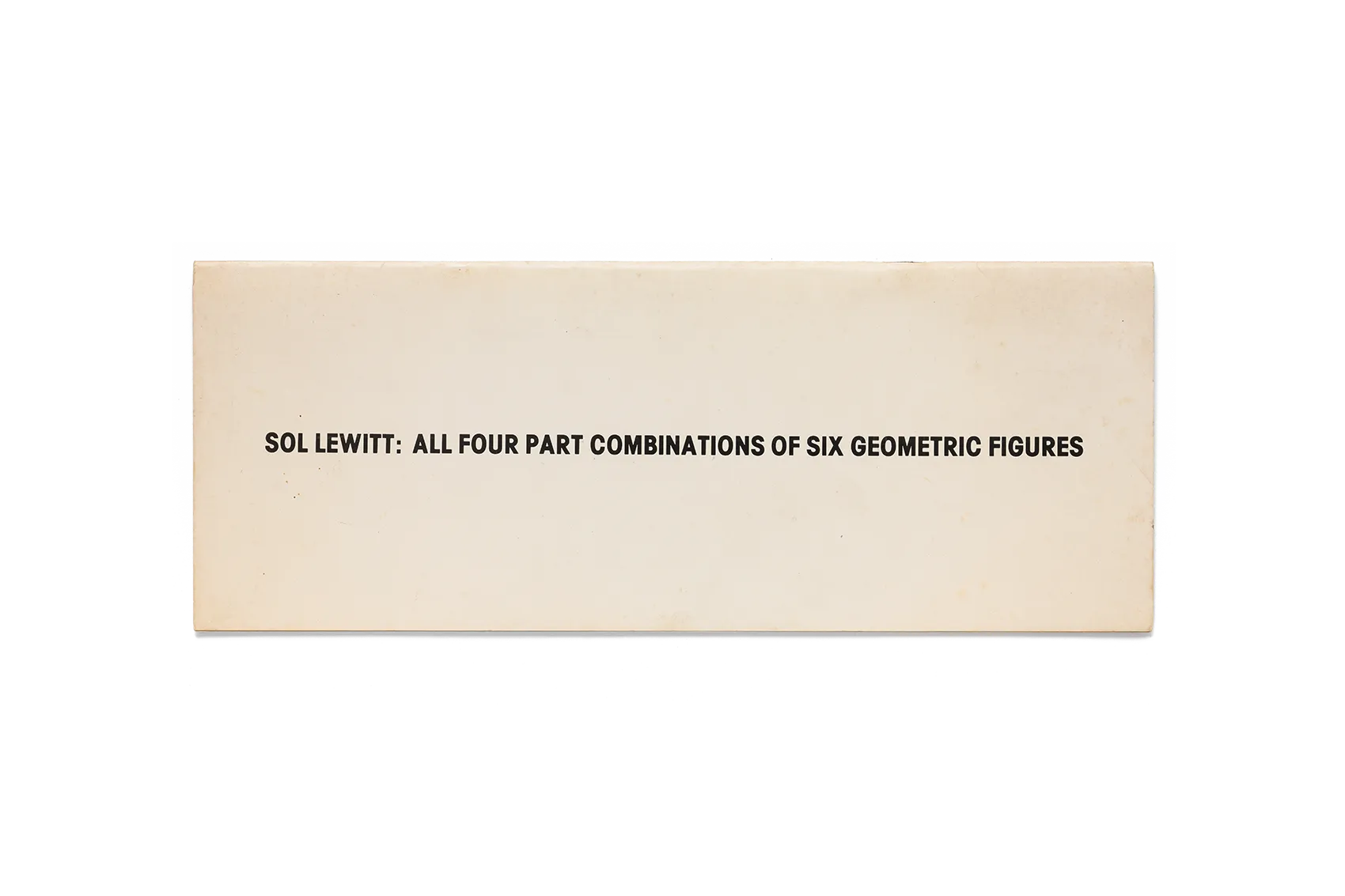

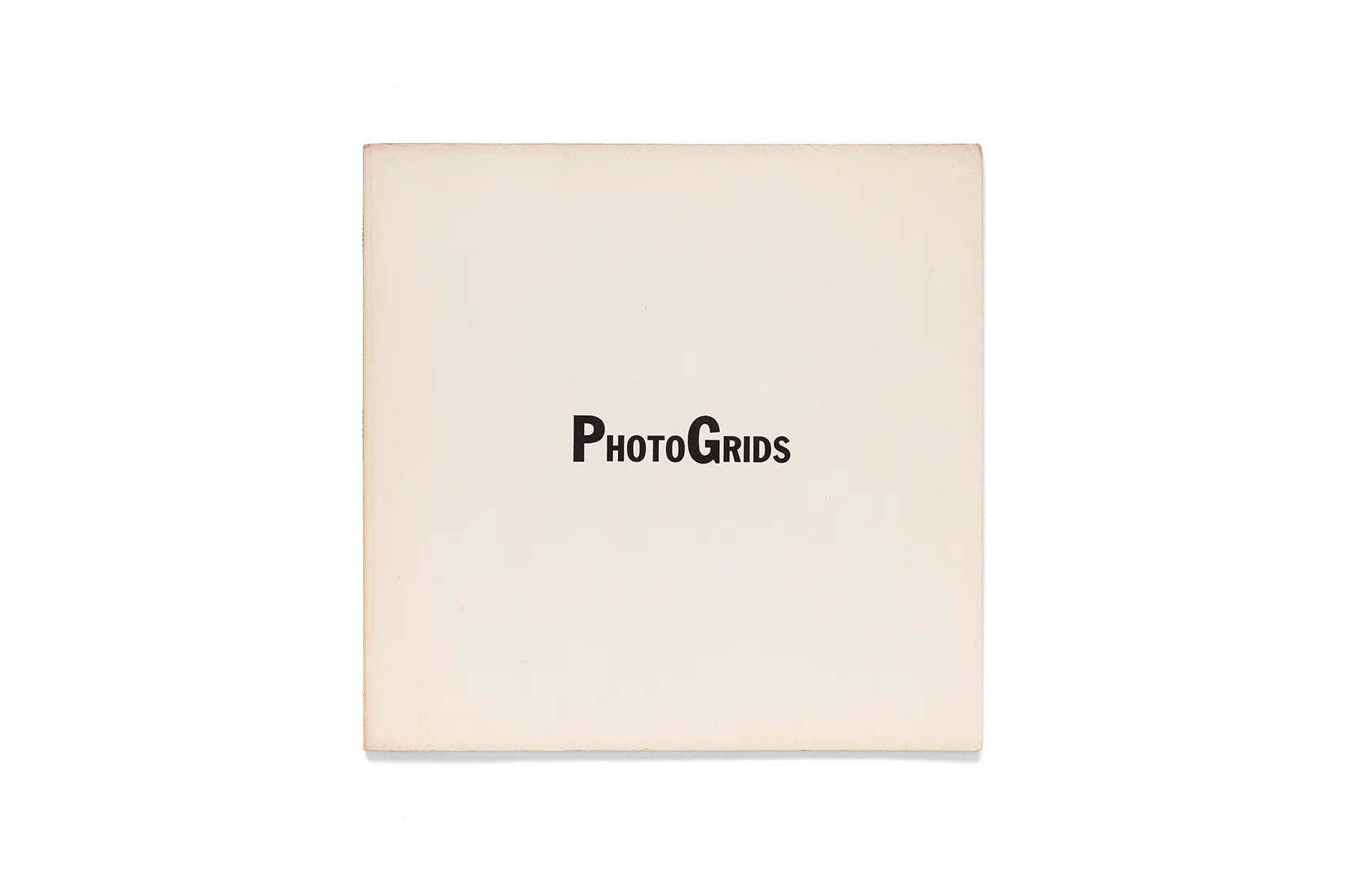

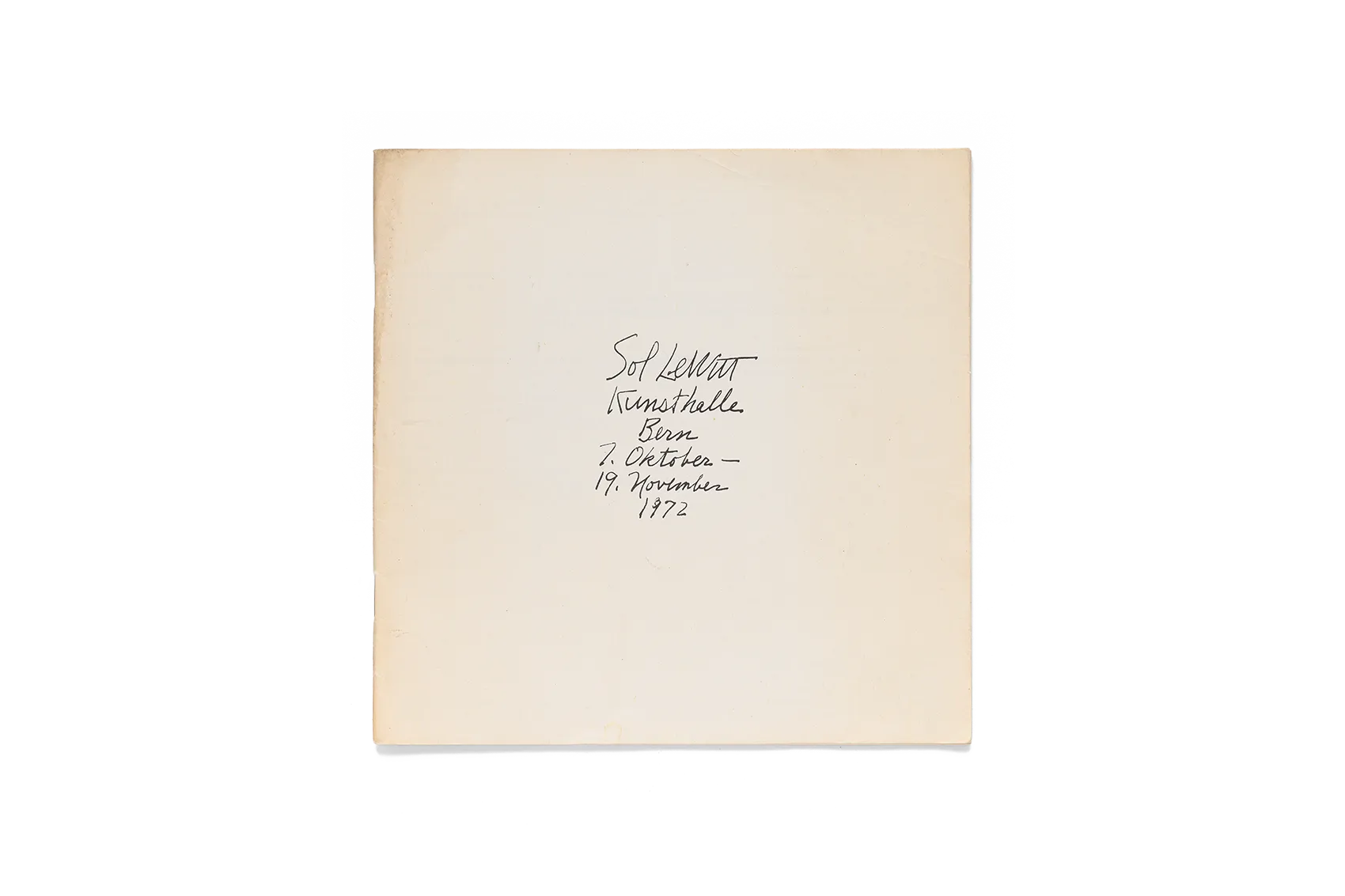

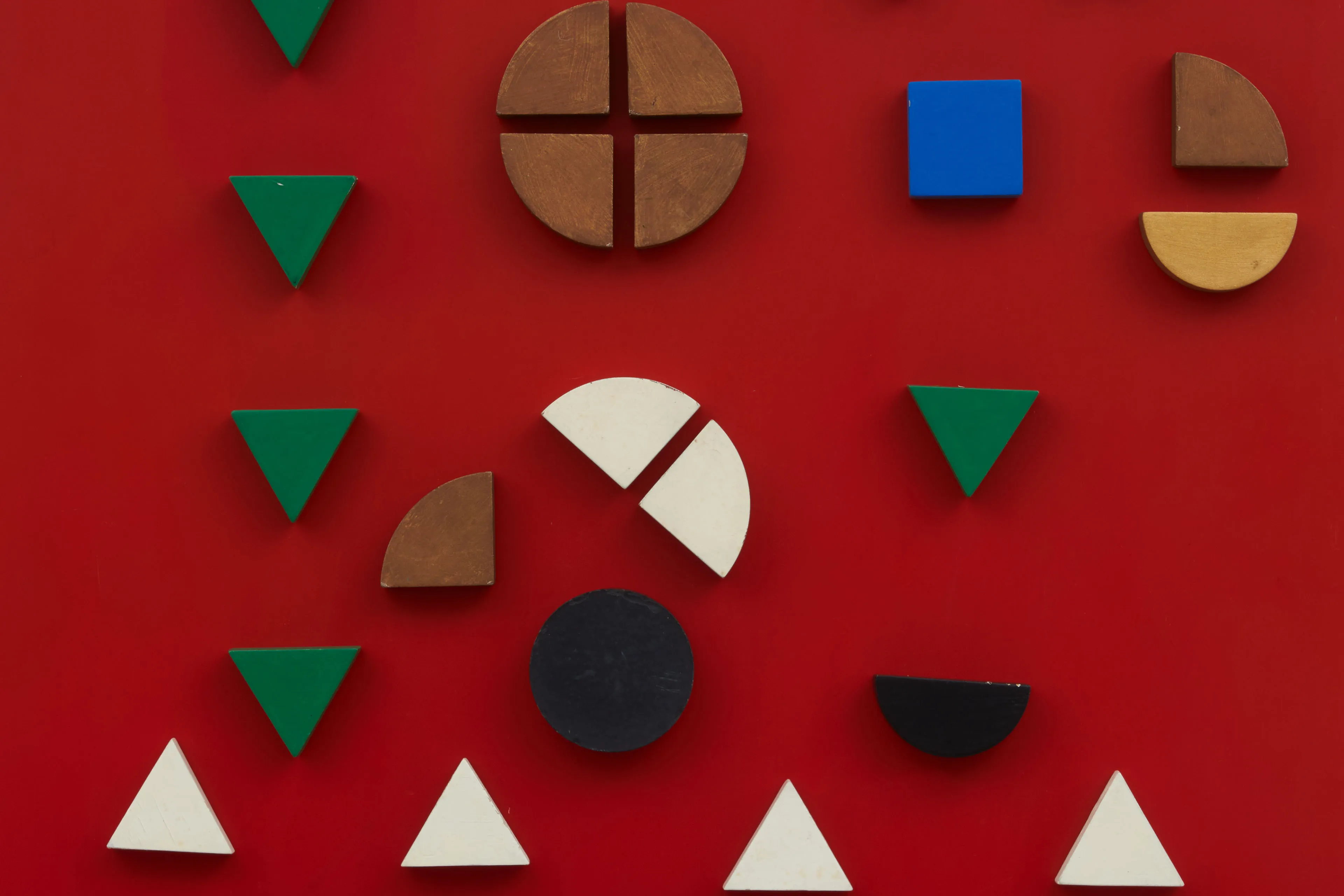

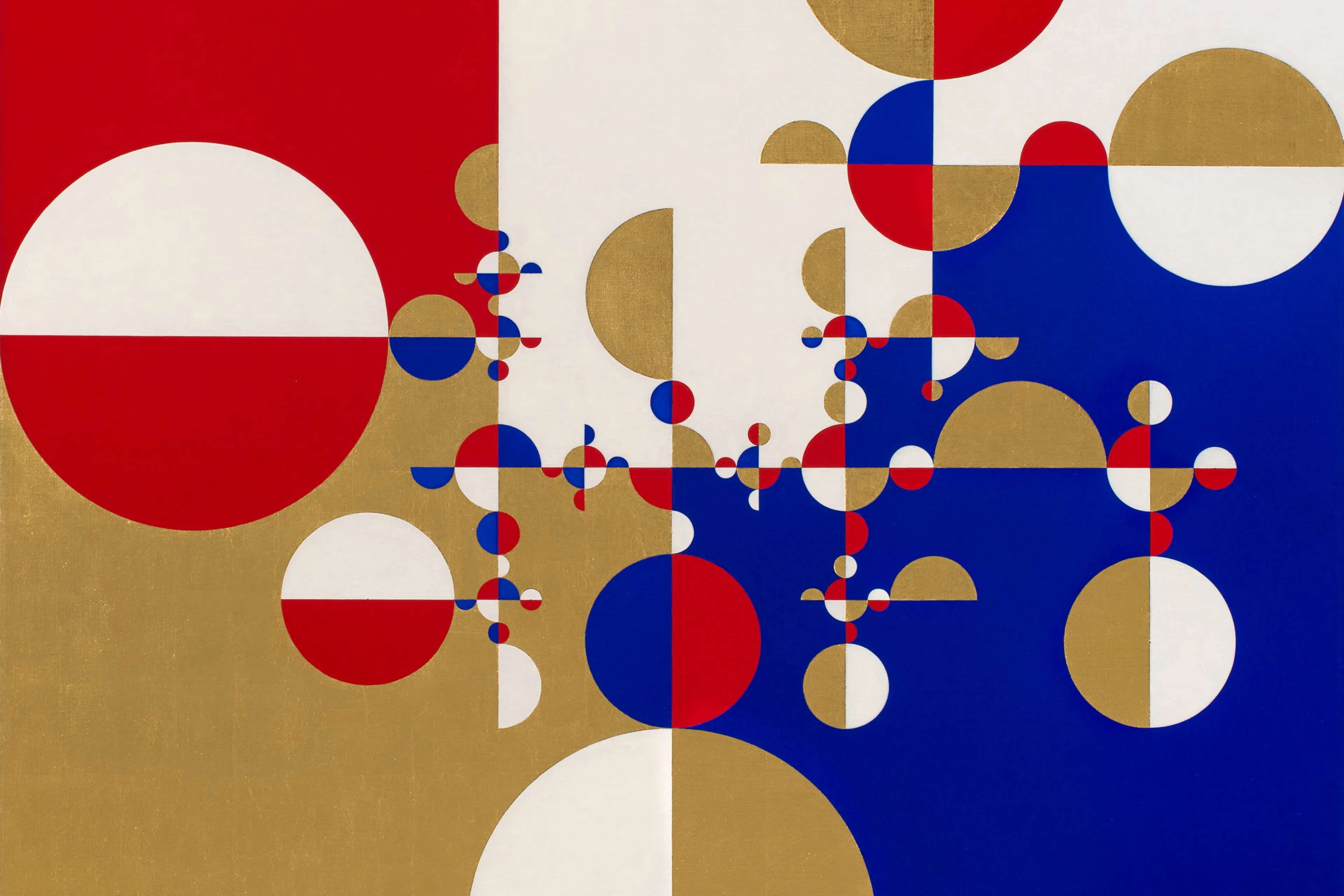

聚焦索爾.勒維特(Sol LeWitt)這位奠定觀念藝術與極簡藝術領域的美國重量級藝術家,文心藝所藏書包含了1972年於瑞士伯恩藝術館(Kunsthalle Bern)舉辦個展時的展覽圖錄《索爾.勒維特:伯恩美術館 10月7日–11月19日,1972》(Sol LeWitt: Kunsthalle Bern 7. Oktober - 19. November, 1972)、《攝影網格》(PhotoGrids, 1978)以及《索爾.勒維特:6種幾何圖形的所有4部分組合》(Sol LeWitt: All Four Part Combinations of Six Geometric Figures, 1980)三本珍貴的典藏品,其內容涵蓋了繪畫、攝影與線稿手繪等媒介,勒維特的理念:「書籍自身即是作品,而不是其他作品的複製品。」更憑藉這些充滿魅力的典藏表露無遺。

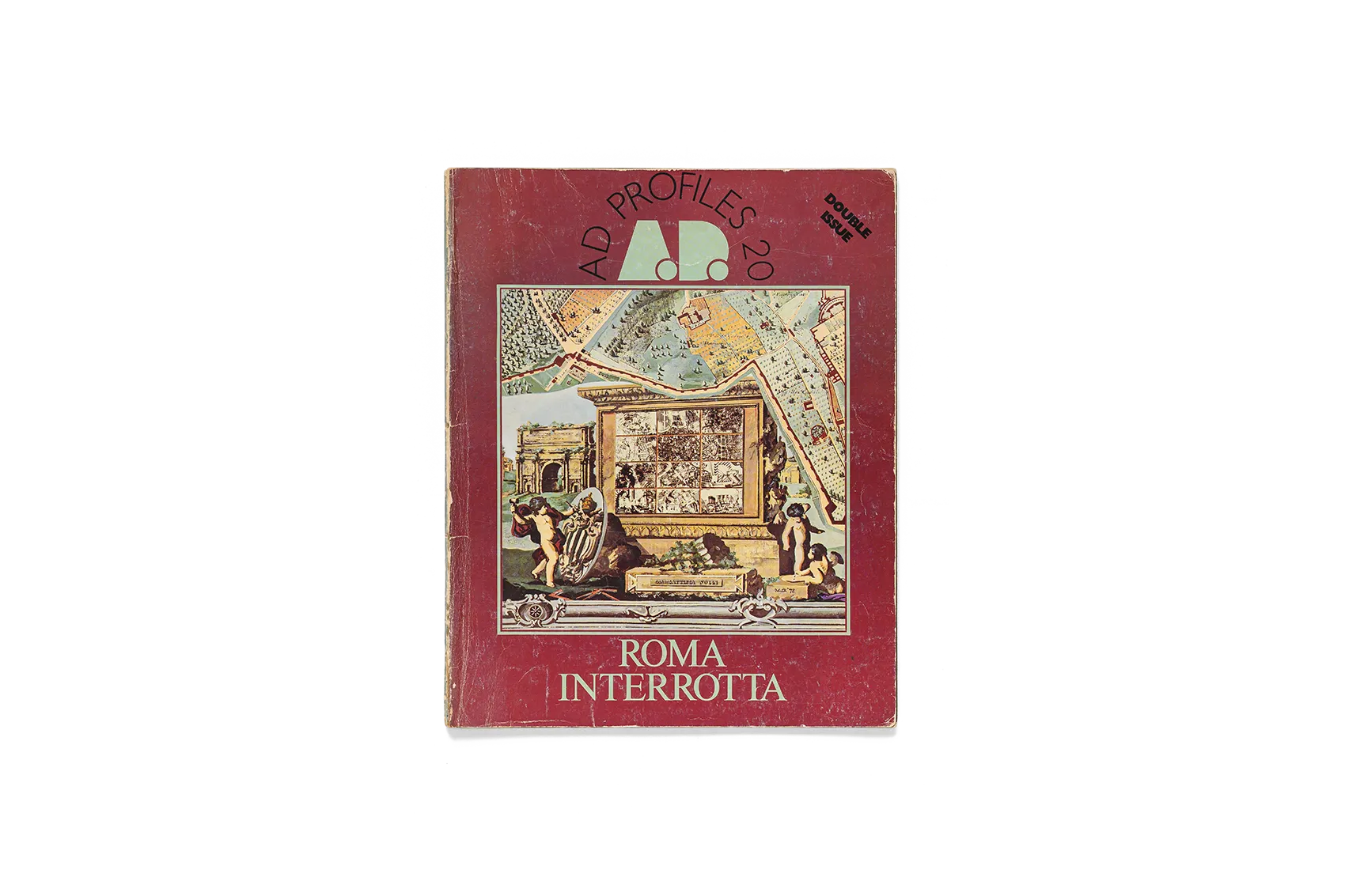

《建築設計雜誌 專題 第20期:斷裂的羅馬》(Architectural Design Profile 20: Roma Interrotta)於1979年作為3/4月的雙刊號而出版,紀錄了於羅馬舉辦的建築展覽「斷裂的羅馬」(Roma Interrotta, 1978)。這場展覽邀集了12位建築師以各自獨立的觀點重新繪製、詮釋了於1748年由義大利建築師、測繪師喬凡尼.巴蒂斯塔.諾利(Giovanni Battista Nolli, 1701-1756)製作、由12幅銅版畫拼接而成的羅馬城全平面圖。包含詹姆斯.史特靈(James Stirling, 1926-1992)、羅伯特.范裘利(Robert Venturi, 1925-2018)以及柯林.羅(Colin Rowe, 1920-1999)等人皆參與了這場都市設計史上重要的時空對話。

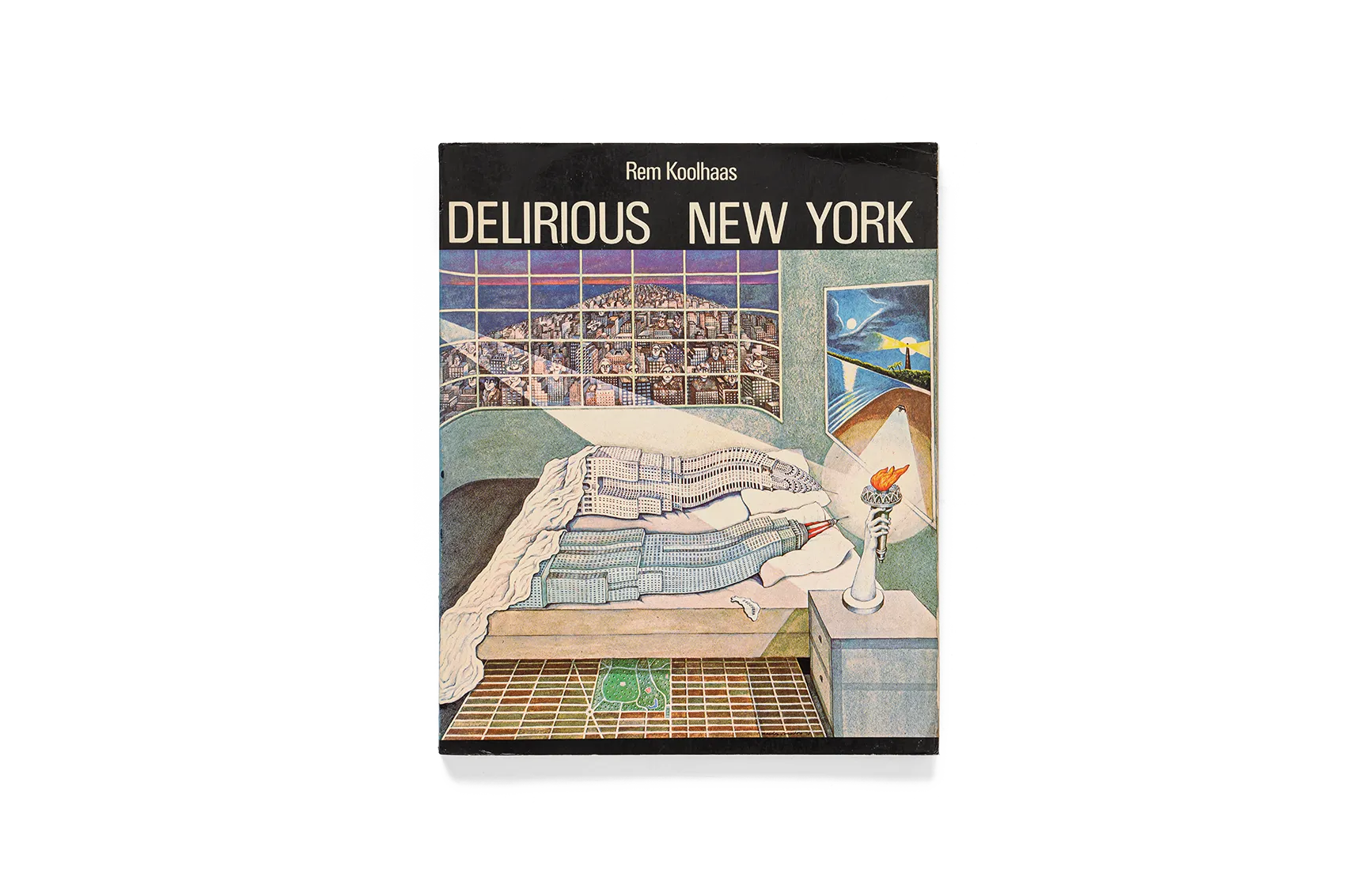

《譫狂紐約:為曼哈頓寫的回溯性宣言》(Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan)由2000年普立茲獎得主、荷蘭建築師雷姆.庫哈斯(Rem Koolhaas, 1944-)於1978年出版,是一部對曼哈頓「壅塞文化」(culture of congestion)的回溯性宣言,亦是辯證性的歷史研究:它記錄了突變的都市社會與其所產生獨特建築的共生關係,闡明了建築師們以網格(grid)為背景,將願望化為現實的理論、策略與偽裝。本書的附錄則展示了庫哈斯與合作者們以「曼哈頓的二次降臨」為主題的一系列設計項目。

聚焦索爾.勒維特(Sol LeWitt)這位奠定觀念藝術與極簡藝術領域的美國重量級藝術家,文心藝所藏書包含了1972年於瑞士伯恩藝術館(Kunsthalle Bern)舉辦個展時的展覽圖錄《索爾.勒維特:伯恩美術館 10月7日–11月19日,1972》(Sol LeWitt: Kunsthalle Bern 7. Oktober - 19. November, 1972)、《攝影網格》(PhotoGrids, 1978)以及《索爾.勒維特:6種幾何圖形的所有4部分組合》(Sol LeWitt: All Four Part Combinations of Six Geometric Figures, 1980)三本珍貴的典藏品,其內容涵蓋了繪畫、攝影與線稿手繪等媒介,勒維特的理念:「書籍自身即是作品,而不是其他作品的複製品。」更憑藉這些充滿魅力的典藏表露無遺。

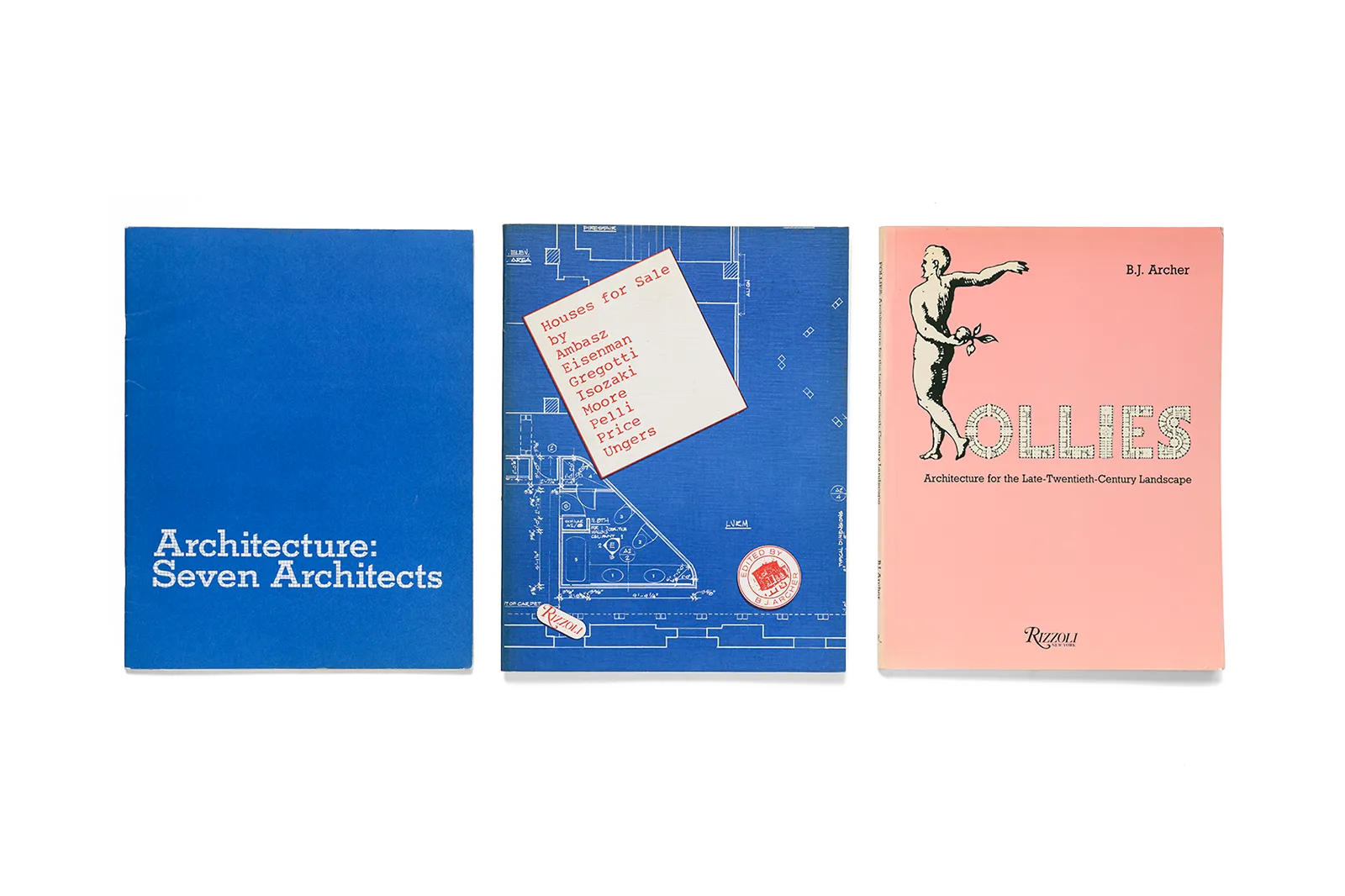

1977年出版的《建築:七位建築師》(Architecture: Seven Architects)、原版於1980發行的《吉屋出售》(Houses for Sale)以及《花園建築:二十世紀後期的景觀建築》(Follies: Architecture for the Late-Twentieth Century Landscape, 1983)這三本出版品,分別對應在紐約最富影響力的藝廊之一—位於百老匯大街上的里歐.卡斯特里藝廊所舉辦的三場建築師繪畫展,陸續展出包含奧地利建築師雷蒙.亞伯拉罕(Raimund Abraham, 1933-2010)、阿根廷裔美國建築師埃米利奧.安博茲(Emilio Ambasz, 1943-)、奧地利雕塑家兼建築師沃爾特.皮克勒(Walter Pichler, 1936-2012)等,以及接續展出的磯崎新(Arata Isozaki, 1931~)、保羅.魯道夫(Paul Rudolf, 1918~1997)一眾建築師等人的建築繪畫手稿。

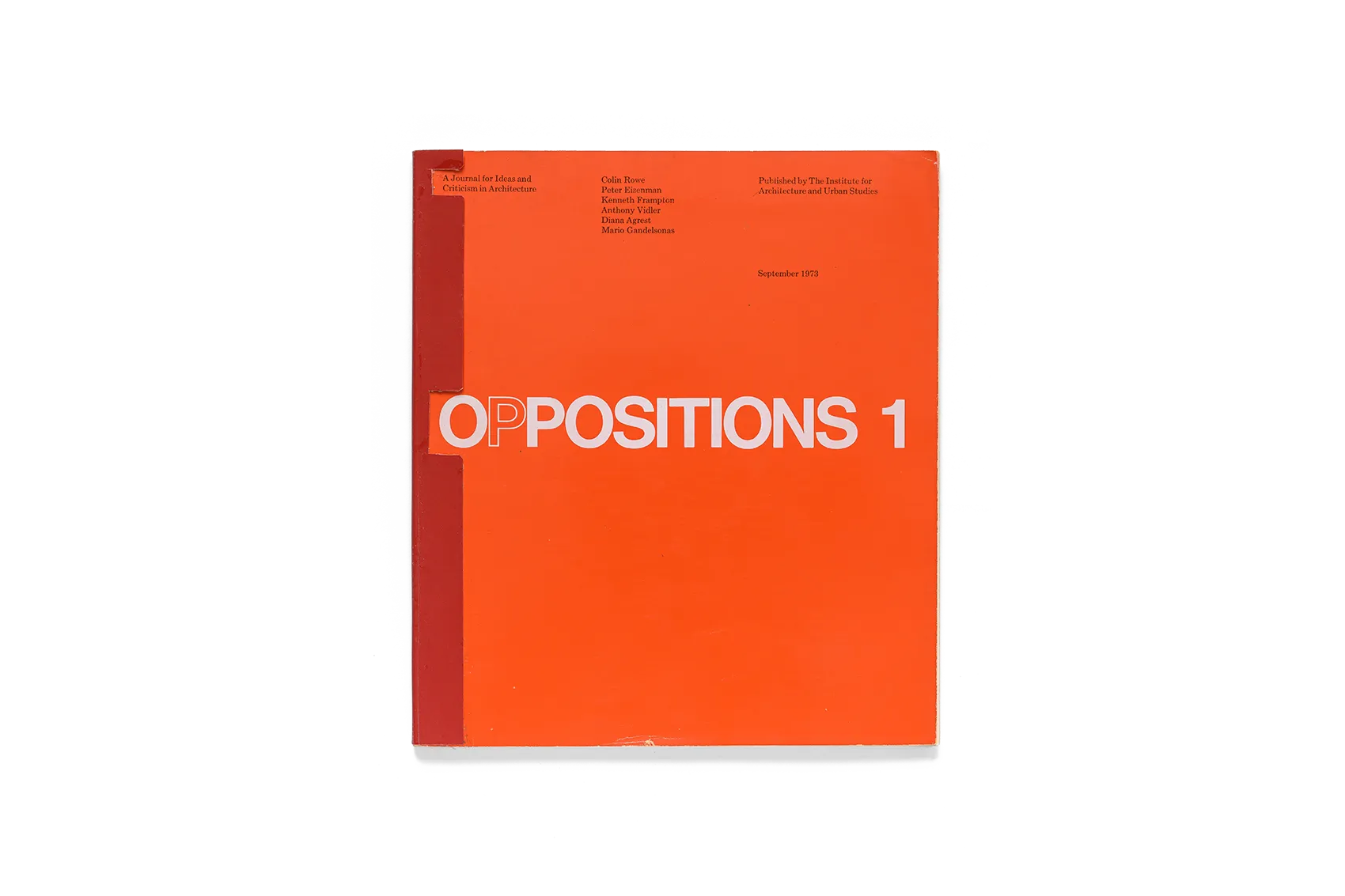

《對抗 1》(OPPOSITIONS 1)與其系列出版品是1973到1984年間,以紐約作為根據地的建築與都市研究學院(IAUS)陸續發行了26輯、富含論述與空間想像力的建築雜誌。作為典藏品的首期《對抗 1》於1973年9月出刊,匯聚了康乃爾大學(Cornell University)建築系教授的柯林.羅(Colin Rowe, 1920-1999)、建築師彼得.艾森曼(Peter Eisenman, 1932-)、哥倫比亞大學教授肯尼斯.弗蘭普頓(Kenneth Frampton, 1930-)等重要建築學者、評論家撰寫的5篇文章,內容涵蓋了建築設計方法、建築評論、建築史、烏托邦與符號學等。本書作為經典建築期刊珍貴的首期出版品,在市面上已久未流通,堪稱傳奇性的建築書籍之一。

聚焦索爾.勒維特(Sol LeWitt)這位奠定觀念藝術與極簡藝術領域的美國重量級藝術家,文心藝所藏書包含了1972年於瑞士伯恩藝術館(Kunsthalle Bern)舉辦個展時的展覽圖錄《索爾.勒維特:伯恩美術館 10月7日–11月19日,1972》(Sol LeWitt: Kunsthalle Bern 7. Oktober - 19. November, 1972)、《攝影網格》(PhotoGrids, 1977)以及《索爾.勒維特:6種幾何圖形的所有4部分組合》(Sol LeWitt: All Four Part Combinations of Six Geometric Figures, 1980)三本珍貴的典藏品,其內容涵蓋了繪畫、攝影與線稿手繪等媒介,勒維特的理念:「書籍自身即是作品,而不是其他作品的複製品。」更憑藉這些充滿魅力的典藏表露無遺。

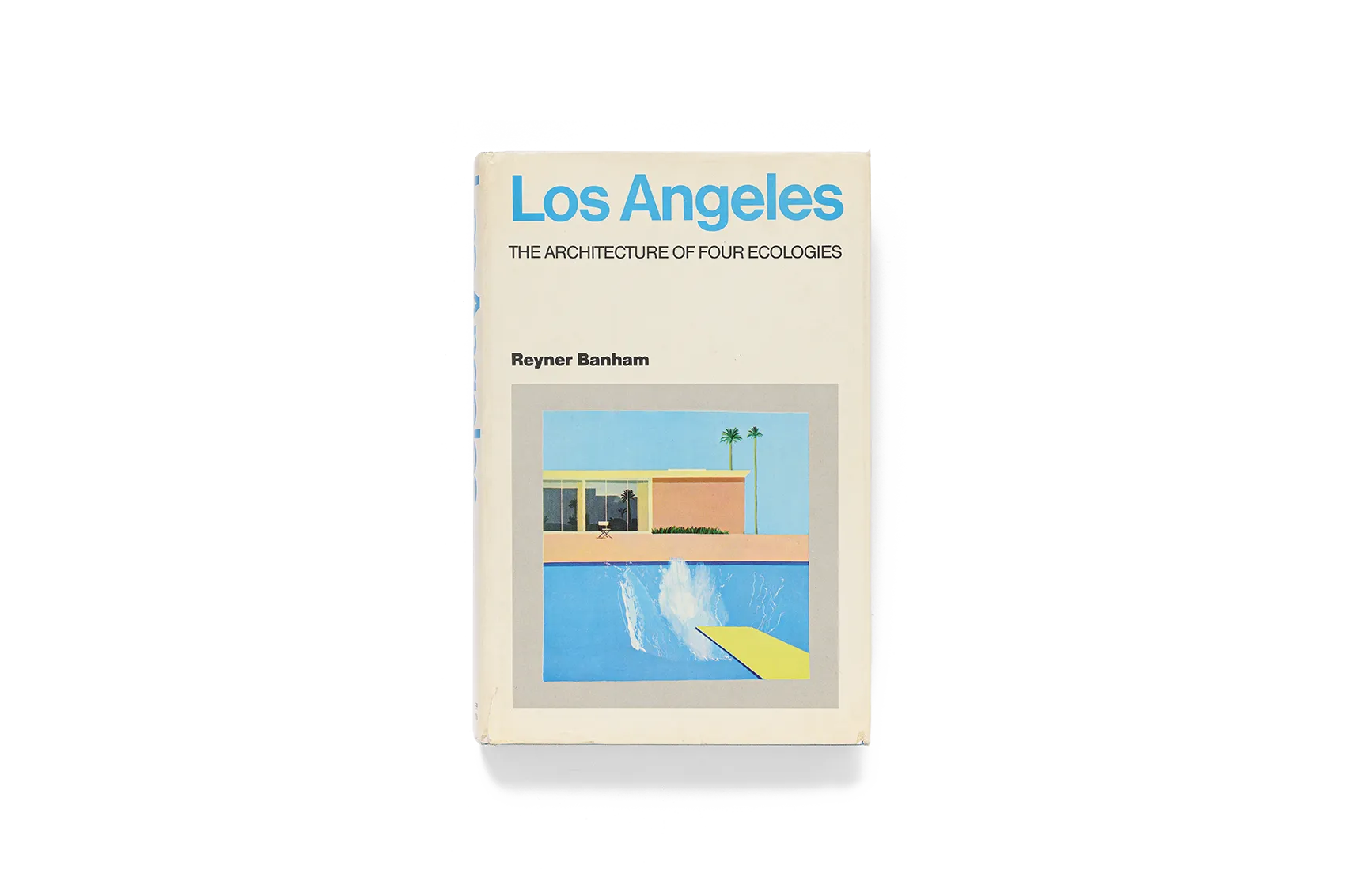

《洛杉磯:四種生態的建築學》(Los Angeles: The Architecture of Four Ecologies)由英國評論家、作家雷納.班能(Reyner Banham, 1922-1988)於1971年出版,作為上世紀70年代以單一「城市」為主題開展的建築研究先驅,本書初版極具代表性的封面以移居洛杉磯的著名藝術家大衛.霍克尼(David Hockney)的畫作:「A Bigger Splash」揭示了這座美國西岸城市充滿變動的自由特質,班能藉著將當地建築師的作品置於山脈、平原、海灘與高速公路等背景環境中,展示了建築空間與社會文化之間宛如生態系般複雜的交互作用。

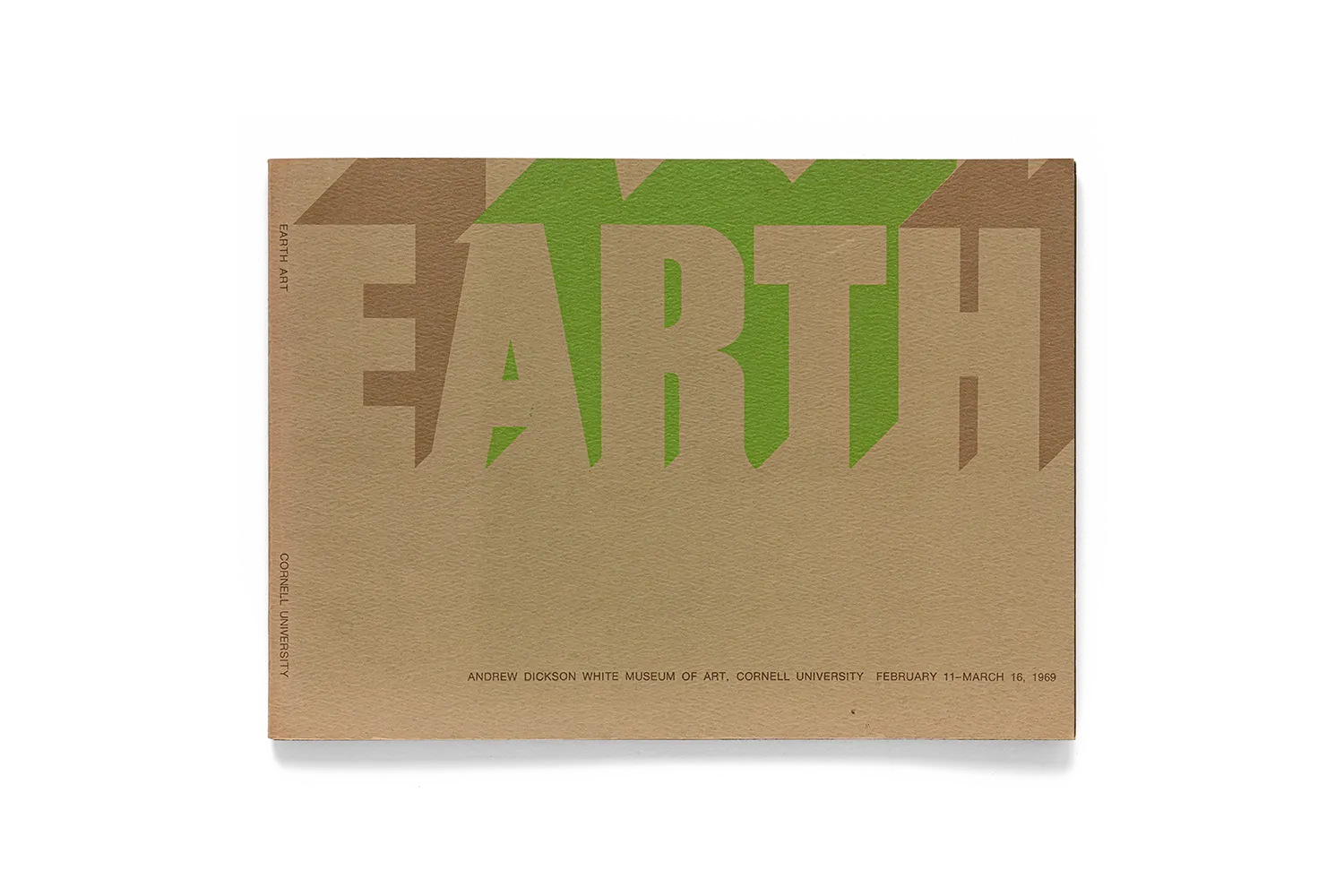

《大地藝術》(Earth Art)於1970年出版,紀錄了1969年於康乃爾大學(Cornell University)安德魯.迪克森.懷特藝術博物館(Andrew Dickson White Museum of Art)由美國藝術家、獨立策展人威洛比.夏普(Willoughby Sharp, 1936-2008)策劃,展示了包含荷蘭觀念藝術家揚.迪貝茲(Jan Dibbets, 1941-)、來自美國的羅伯特.莫里斯(Robert Morris, 1931-2018)與羅伯特.史密森(Robert Smithson, 1938-1973)等9位使用「大地」(earth)作為創作媒介、來自世界各地的藝術家作品。這些作品散佈於校園周遭,體現出60年代藝術與生活相遇、轉化為行動主義的時代交會點。

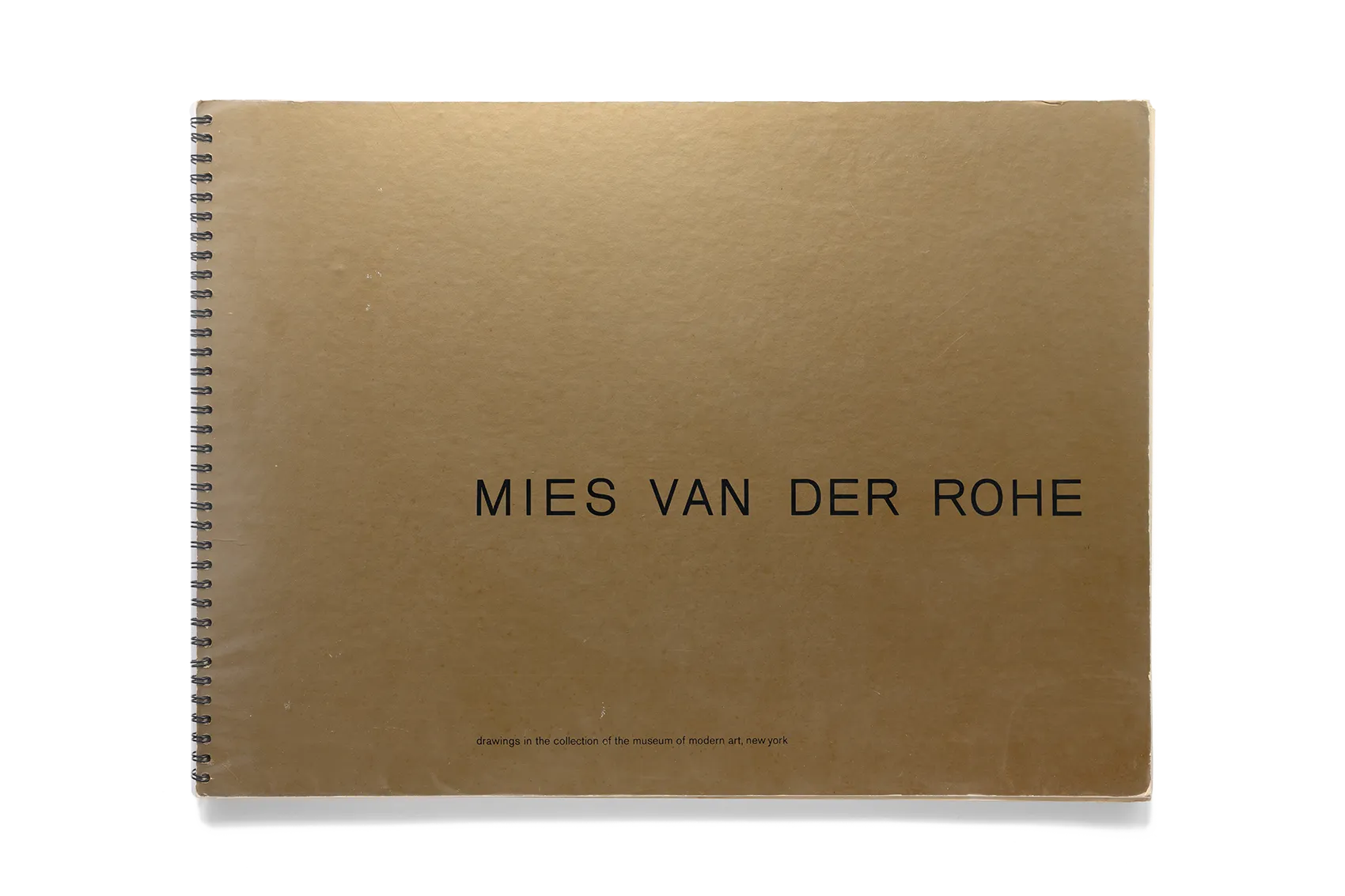

《密斯.凡德羅:紐約現代藝術博物館中的繪畫收藏》(Mies van der Rohe: Drawings in the Collection of the Museum of Modern Art )是一本攤開後頁面總寬度達到120公分的大開本作品集,內容選自紐約現代藝術博物館(MoMA)於1969出版本書同年所成立的「路德維希.密斯.凡德羅檔案庫」(Ludwig Mies van der Rohe Archive),主要收錄德國建築師密斯(1886-1969)未建造方案的建築圖紙與繪畫,例如柏林首座摩天大樓競圖提案—腓特烈大街辦公樓(Friedrichstrasse Office Building, 1921)、混凝土辦公樓(Concrete Office Building, 1922)等。大部分圖面由建築師提供的原稿印製,依繪畫技法分類,包含鋼筆素描、炭筆畫及拼貼圖像等,部分內容更是1:1還原了真實手稿的比例。

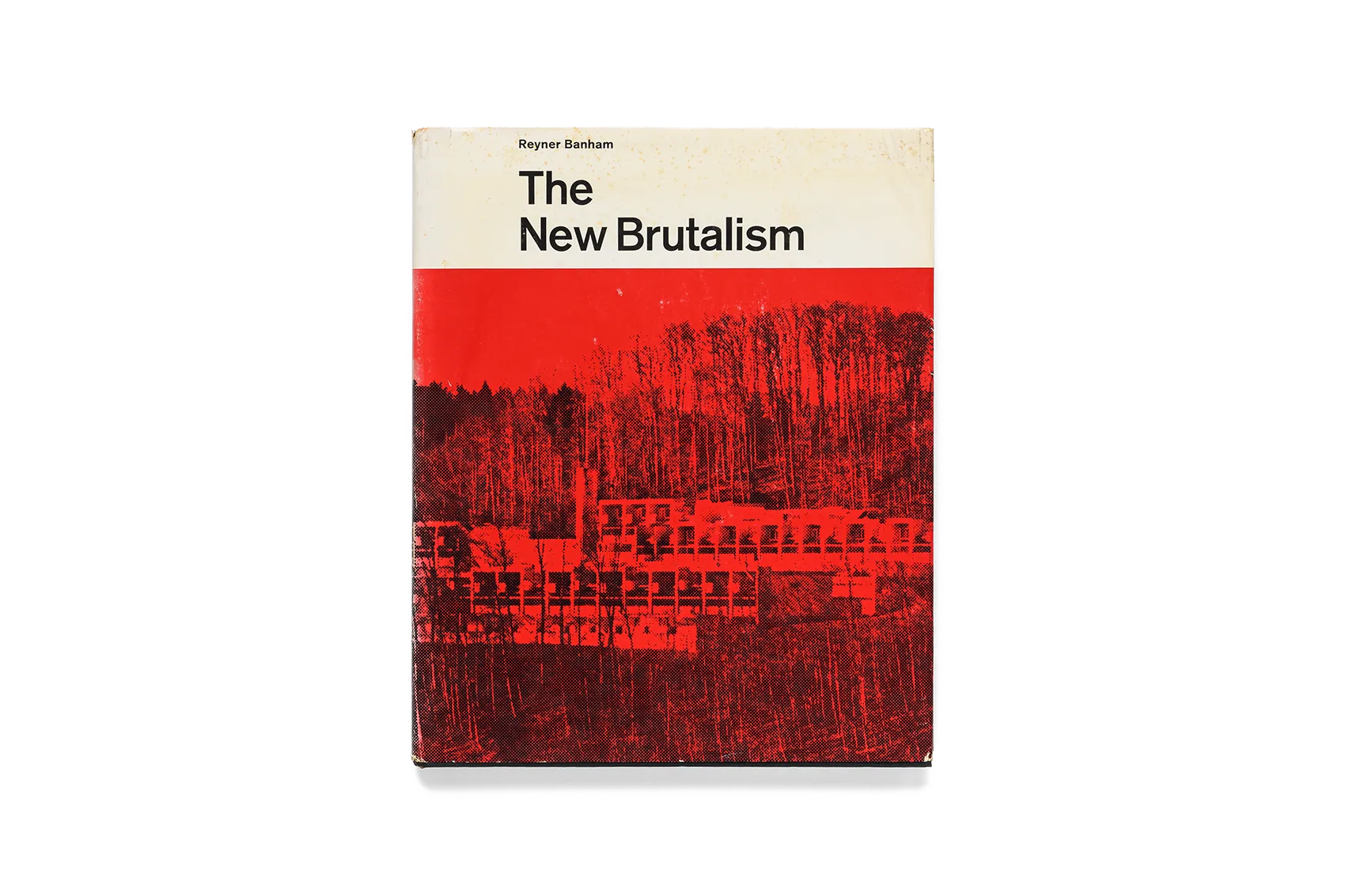

《新粗獷主義:倫理或審美?》(The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?)由英國建築評論家、作家雷納.班能(Reyner Banham, 1922-1988)於1966年出版,作為其於1955年在《建築評論》(The Architectural Review)雜誌刊載的〈新粗獷主義〉(The New Brutalism)一文的延續。歸納、定義了從1940年代柯比意(Le Corbusier)、密斯(Ludwig Mies van der Rohe)與史密森夫婦(Alison and Peter Smithson)的建築作品以降,直到1960年代在世界各地開展的一種建築流派。

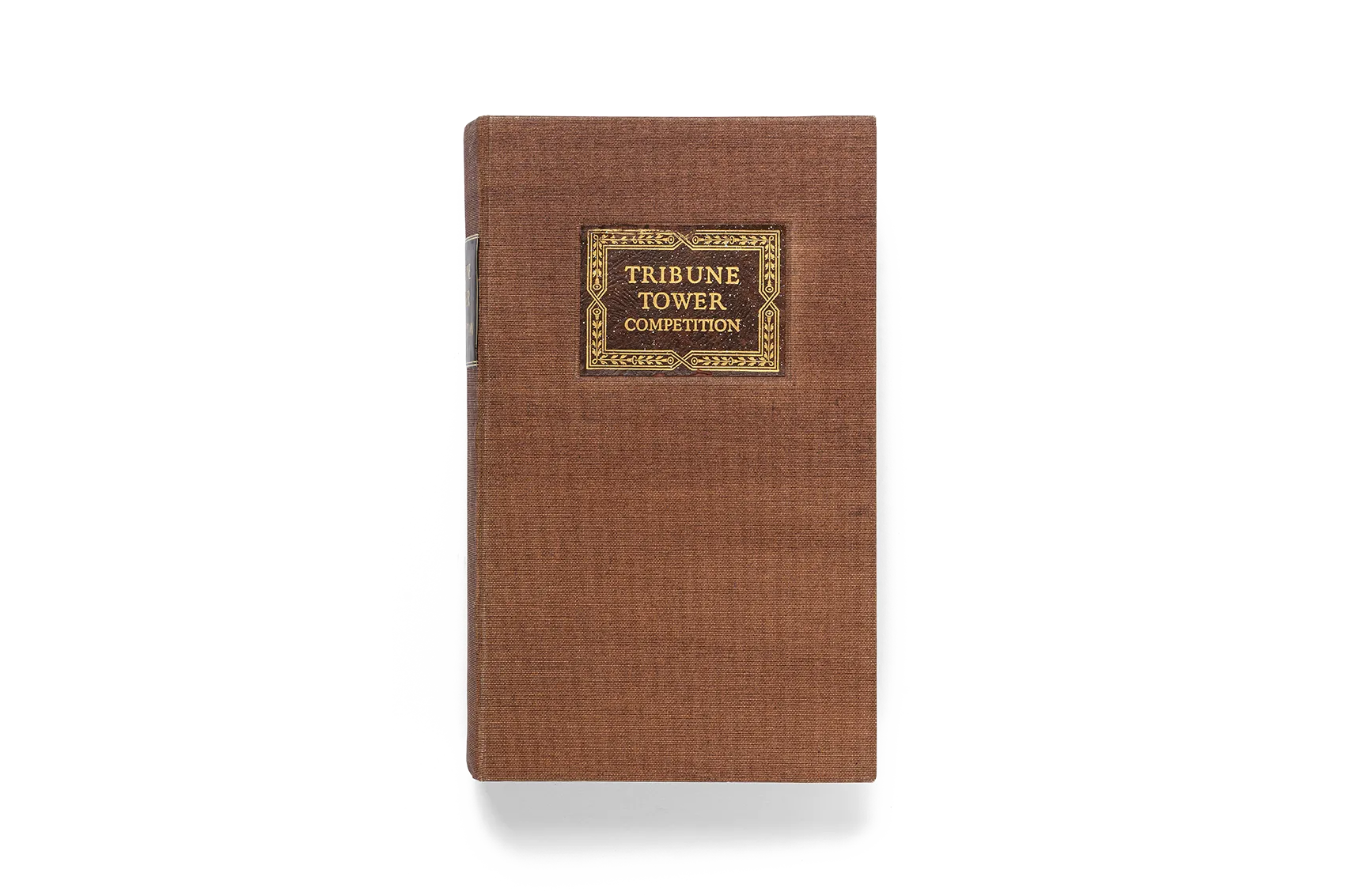

《論壇報大樓競圖:1922年芝加哥論壇報新行政大樓國際競圖》(Tribune Tower Competition: The International Competition for a New Administration Building for the Chicago Tribune MCMXXII)紀錄了1922年由芝加哥論壇報發起的成立75週年新大樓國際競圖,以「全世界最美的辦公樓」為號招,在當時吸引了來自23個國家、超過260組建築師團隊參與競逐,眾多知名建築師包含包浩斯校長華特.葛羅培斯(Walter Gropius)、阿道夫.路斯(Adolf Loos)、伊利爾.沙利南(Eliel Saarinen)等皆參與了這場盛會,競圖當時留下了總計135幅,原始尺寸高162公分、寬88公分的建築透視圖,亦收錄於本書中,成為「摩登時代」(Modern Age)的經典建築切面。

.webp)

.webp)

%2C%202018.webp)

.webp)